Caro Cera,

La presente raccolta nasce - come vedo - a distanza da quel suo apprendistato, vi si allaccia per qualche aspetto, se ne allontana per altri, rinunciando a un impianto rigorosamente scientifico per tendere unicamente a un obiettivo di cultura sociale, che è duplice, sia di fissare con la stampa canti caduti in disuso e ancorati alla memoria contadina di una minoranza, sia di ripresentarli trascritti nel testo letterario e nella melodia, per una sorta di genuino revival, agli emigrati che, fisicamente lontani o ritornando per le feste nel loro paese, amano ritrovarsi e reidentificarsi nella loro cultura nativa, quella che dovrebbe essere sentita come cultura di base dagli stessi intellettuali.

L'aver registrato un così copioso materiale di poesia popolare è già di per se un grande merito che le va ascritto, ancora più grande quando si consideri la scarsa documentazione garganica di cui finora possiamo disporre.

Il merito è accresciuto dal fatto, non comune, della presenza di ben ventotto trascrizioni musicali; e si sa quanto sia essenziale tale corredo, che purtroppo manca nella maggior parte delle raccolte locali di canti popolari italiani.

Lodevole, dunque, caro Cera, l'intento sociale per cui ha programmato e realizzato l'opera. Giusto altresì lo scopo documentaristico che lei si è posto, non cedendo alla tentazione di divagazioni retoriche e commenti generici, preferendo dare soltanto i testi con la loro traduzione, aggiungendo poche note classificatorie.

L'interesse dei nuovi testi è fuori discussione, sia dei canti indigeni, legati a tradizioni locali di vita e di culto, come Quanne abballa lu ricce (n. 3), La vadda de Stignane (n. 1), Mariteme ie gghjute all'Amereca (n. 14), in cui si coglie una delle più gravi lacerazioni provocate dal dramma dell'emigrazione, sia delle versioni di canti lirici e narrativi di provenienza vicina e lontana e circolanti nell'Italia centro-meridionale. Alle versioni sammarchesi segnalate nella “Premessa” di Verde Oliva (n. 5), de La Bella Cecilia (n. 7), de L'amata morta (n. 21), de Il cognato traditore (nn. 22 e 23), aggiungerei I' me ne Vaje pe d'acqua (n. 8), corrispondente alla Ragazza onesta e L'aria dellu ciele (n. 12), il cui protagonista Piacenze corrisponde al siciliano Nucenzie e al toscano Luggieri e alle rispettive omonime canzoni, varianti italiane della ballata The Cruel Brother (Child 11).

Notoria è la rilevanza dei canti religiosi. Per quelli della Passione (nn. 29A, B, 30, 31) eviterei nel titolo il riferimento ai tipi classificati dal Toschi (Passione Italia Centrale I ecc.), che potrebbe far nascere qualche confusione nel lettore ignaro della suddetta classificazione; li intitolerei semplicemente Passione di Cristo. Ha fatto bene a conservare evidenti corruzioni espressive, ma qualche lezione andrebbe forse meglio controllata perché potrebbe trattarsi di un errore di ricezione e/o trascrizione, come sono incline a ritenere per la lezione del v. 28 della prima Passione (n. 29A): Vattinne pe la strata de li fecile, che lei traduce: “Vattene per la via dei fucili”; dove la probabile lezione originaria è fercine, che indica, per collegamento della cosa con chi la fabbrica, i fabbri. Di particolare forza rappresentativa mi sembra la versione sammarchese dell'Anima dannata (n. 34), con quella spaventosa descrizione di tono medievale-dantesco dell'Inferno: E valle de foche, funtane e cesterne, / urse, serpente e 'ntrojete 'ncatenate (vv. 17-18).

Singolare è anche l'avvio giullaresco della stessa versione:

Lu milleiottecentecenquantune

parla la lingua mia sempe iumana

se m'agghjuta la sorte e la fertuna

lu 'sempje voje da' alli crestiane.

Famme favore tu piarita luna

Patre Terne doneme la mana

li voje servi' iuna pe iuna

a ricche, a nobbele, a gentile, a vellane.

Ci sono, poi, canti religiosi, finora sconosciuti, che narrano piccole anonime storie leggendarie riproducibili anche figurativamente in quadretti di miracoli, come più appropriatamente sono chiamati dal popolo quei dipinti devozionali che con termine dotto chiamiamo gli ex voto.

Mi è sembrata perciò di vederla, nel leggerla, la storia del giovane innocente condannato a morte e salvato dalla Madonna di Montevergine dispensatrice di grazie (n. 37). Anche La Madonna dell'Incoronata (n. 38) è una rara traduzione in versi della miracolosa leggenda di fondazione del santuario foggiano.

Tra le leggende agiografiche noto le due versioni di Sant'Alessio (n. 39A, B) che attestano la presenza anche nell'area garganica di quella diffusissima storia popolare, versioni di altre storie conosciute nel centro-sud (nn. 43, 44, 45, 46) e storie di speciale consumo nell'area devozionale pugliese di S. Nicola e S. Michele Arcangelo (nn. 41 e 42).

Caro Cera, la prego di considerare queste mie veloci annotazioni critiche, che potremmo discutere e approfondire in un incontro a San Marco in Lamis con lei e col gruppo di giovani dediti alla ricerca e riscoperta delle tradizioni popolari, come la migliore conferma della importanza del lavoro che lei e gli altri stanno compiendo.

Valgono più, io credo, di ogni retorica esaltazione provinciale. E auguro che possano servire a Lei e ai Suoi collaboratori per il proseguimento dell'opera. Esse mi sono state dettate dall'intento di stimolare l'attività intrapresa con passione e impegno.

Cordialmemfe mi creda

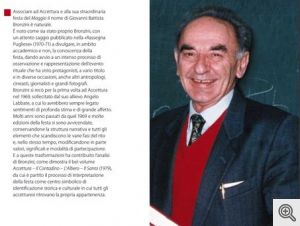

suo Giovanni Battista Bronzini

Bari, 17 novembre 1978