Il testo che segue è stato scritto da J. Tusiani e doveva servire da introduzione del grande poeta e scrittore sammarchese ad un libro fotografico che non è stato mai stampato. Ho accompagnato questo testo con foto di Giuseppe Bonfitto. Qualche foto è dello scrivente, come pure le note.

Venni poi a sapere degli antichissimi studi sulla luce, da Aristotele (immagine) a Leonardo da Vinci (immagine), del bisogno, cioè, che sentirono i nostri avi di recuperare la chiarità del giorno strappandola alla notte inevitabile.

È stato detto che la vita non è quella che abbiamo vissuto ma quella che ricordiamo di aver vissuto; ecco, dunque, la magia dell'arte fotografica: fa rivivere, e anzi per la prima volta vivere, ciò che, senza di essa, rimarrebbe materia disintegrata e sepolta, e dunque come non mai esistita. Se dico "arte fotografica mi tocca forse chiedere venia per l'uso di un sostantivo che ha scatenato lunghi dibattiti e acerbe querimonie tra fotografi e artisti, nonché imbarazzanti pensamenti e ripensamenti: basti pensare al poeta Lamartine (immagine) che, nel 1858, denigrò la fotografia come 'invenzione del caso che non sarà mai arte ma plagio della natura da parte dell'ottica' e, l'anno dopo, la elevò al di sopra dell'arte stessa, esaltandola come 'fenomeno solare in cui l'artista collabora con il sole".

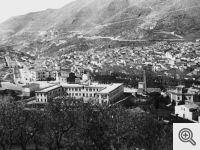

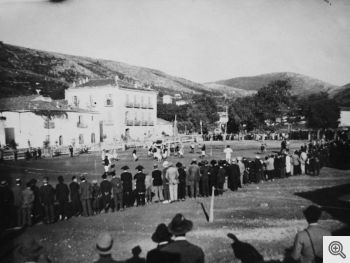

Questa è la nostra Città.

Due ex sindaci, Raffaele Fino e Giuseppe Soccio, e Padre Mario Villani, anima intellettuale del Santuario, mi hanno affidato il compito di scrivere queste umili parole di presentazione forse perché sanno che i miei 65 anni d'America hanno irrobustito l'amore per queste radici.

È del tutto irrilevante per me l'anomalia di un paese che contava venticinquemila abitanti quando si estendeva dal Monte di Mezzo alla Chiesa Madre, e ne conta non più di tredicimila oggi che esso ha obliterato il panorama che vive nei miei ricordi.

Non è la geografia che con imperiosa e dolce voce materna ammutolisce le onde dell'Oceano Atlantico: è quell'indefinibile e irresistibile impeto che mi fa baciare queste zolle, e queste radici trasforma in reliquie.

Per 'radici', naturalmente, intendo anche i mitici personaggi di cui, in questo libro, spicca più di un esemplare in uno scenario storico che qui conviene brevemente rivedere.

|

|

|

Come sempre austero e ricco di glorie prelatizie, il Palazzo Badiale è ancora il Trono nella zona che ne porta il nome.

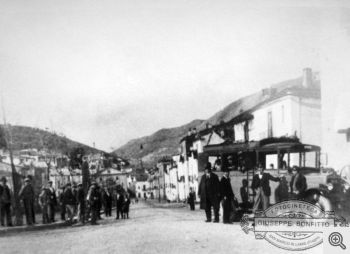

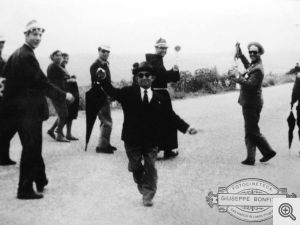

L'avvento del Fascismo è testimoniato da foto di cortei, saggi ginnici, apparizioni di note facce locali per l'occasione atteggiate a ghigni di pomposi gerarchi, e tanti scolaretti in divisa di Balilla. E c'è, soprattutto, l'Edifizio Scolastico (facciata anteriore e posteriore) la cui inaugurazione coincise con la mia quinta elementare.

A che servono queste foto di Bonfitto? A ricordarci un passato che, se non fosse ancora presente, annullerebbe la nostra identità. Il Convento di San Matteo, che dal Viale vedevamo svettante e vigile osservatore delle nostre oziose passeggiate, da quel Viale non si vede più, ma è lì, ancora lì, ai piedi del Celano, a ricordarci chi siamo. E servono, queste foto, a preservare un passato che è per sempre scomparso ma vive ancora nel nostro malinconico rimpianto: le tonacelle delle nostre nonne con quelle innumerevoli pieghe che, più che abbellire, proteggevano l'atavica castità che era la base della famiglia cristiana e 'timorata di Dio'; e quei pozzi dietro il campanile della Collegiata, specie quello detto Puzze 'la Chiazza, al lato sinistro dell'ingresso della Chiesa, dove sull'imbrunire di giornate solatie si vedevano lunghe code di donne venute dall'Addolorata e da San Bernardino per riempirsi di quell'acqua freschissima secchi e bottiglie, e per una visitina al centro storico, ai sottani di Via Palude sempre protetti da provvidenziali reti intrecciate con arte.

Altre foto sigillano il ricordo di forni e fornaie e ti danno quasi l'illusione di avvertire l'aroma pungente che annuncia l'uscita della prima grossa pagnotta (lu parrozze) che durerà l'intera settimana con le numerose fette su cui, per la sana gola dei bimbi scolaretti, verrà schiacciato il pomodoro con le poche gocce d'olio di oliva. Altre ancora ci mostrano gli ultimi telai ancora in uso in pochissime case di massaie intente a tessere, bilanciando sul capo un ampio fazzoletto colorato con una sola cocca ripiegata all'insù.

E in quale altra maniera i giovani di oggi potrebbero conoscere l'epica povertà degli anni '30, rappresentata da un fascio di legna sulle spalle di un orfanello scalzo? Lo vediamo al centro di un'ampia strada, questo povero orfanello, sotto il fascio di quel po' di legna che spera di vendere a qualche anima buona giù in paese.

Per lui, solo frasche e jamme.

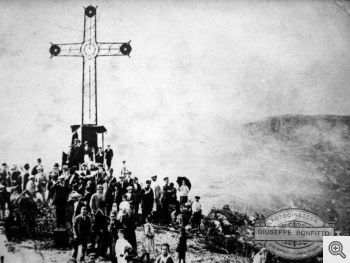

Una nitida foto ci mostra come esse vengono costruite, cerchio dopo cerchio; come vengono trainate durante la Processione, e come bruciano nelle lente ore della notte, quasi ultimi respiri di preghiera elevati alla Mater Dolorosa in sosta sull'altare della Chiesa Madre, a pochi passi dalla nicchia di San Michele, l'Arcangelo protettore del Gargano, in onore del quale, ogni anno, i Sammarchesi formano la cosiddetta Compagnia, un nutrito gruppo di uomini e donne che a piedi, cantando e pregando, salgono alla Grotta di Monte Sant'Angelo.

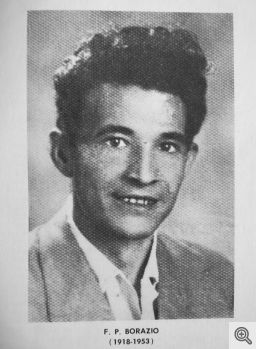

Il più bello, però, non l'abbiamo ancora visto né detto: sono le foto di alcuni personaggi i cui 'ritratti' (si chiamavano così le foto di allora) sono ora incastrati sulle lapidi della Città Silente, nel cimitero che è quasi

Ed è proprio il Cimitero che sembra tenere in vita l'industria forse maggiore della Città: fiori, fiori tutti i giorni (o quasi) per i cari defunti. Commuove la vista di donne vestite di nero che, con un fascio di fiori freschi in una mano e la corona del rosario nell'altra, salgono verso il cancello del camposanto in attesa che si apra al pubblico; e ognuna poi si avvia verso l'amata tomba a compiere il rito giornaliero o settimanale. Pullula di arcana vita quella terra muta: ce lo dicono tutti quei 'ritratti' sulle lapidi, alcuni dei quali, più di altri, hanno dato qualcosa alla nostra esistenza attraverso un ricordo, un gesto, un sorriso, una frase, un consiglio, un proverbio, un nulla o un tutto.

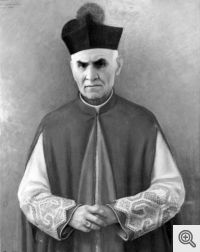

Ma c'era, a pochi passi dalla chiesa, una cantina con una frasca in cima alla porta e, davanti, una rete che proteggeva dalle fastidiose eterne mosche il gruppetto di beoni che, dentro, con qualche bicchiere di vino annacquato gustavano la loro manciata di ceci abbrustoliti, affogando l'amarezza di un'altra giornata senza lavoro. Immancabilmente, ogni volta che ci passava, Zio Arciprete con la punta del bastone apriva un tantino la rete e, sporgendo il viso verso quei poveracci suoi figliuoli, diceva: 'E allora, ci volete venire in chiesa a dire un'avemaria con me? Lo so, lo so, non è domenica oggi; e va bene, vuol dire che l'avemaria la dico io per voi'. 'Statte bbone, Zi' Acceprè', e quel ringraziamento corale, pieno di affetto genuino, era per Don Angelo più che una preghiera.

Fu un'altra sera, una sera ordinaria in cui, nella Chiesa Madre, stava per cominciare la funzione del rosario, che in quel prete piccino e curvo vidi davvero l'Altro Cristo. Era giunto il momento della cosiddetta 'elemosina' e, come era usanza, Zio Arciprete doveva andare ai banchi dov'erano le poche fedeli vecchiette a raccogliere l'obolo, per lo più di un solo centesimo, nella sua berretta sacerdotale. Io, chierichetto, gli tenevo compagnia scortandolo da banco a banco.

Dopo la morte di Don Angelo Del Giudice, a nessuno dei suoi successori toccò l'onore di quel titolo, 'Zio', che equivaleva a un plebiscito di gratitudine e amore.

Un altro personaggio, qui 'ritratto', è Michele Daniele. Cieco dalla nascita, da solo aveva appreso a suonare chitarra, mandolino e organo.

|

|

|

| 1956 - Michele Daniele esegue un brano alla chitarra - Estratto dalla Cartolina sonora di Giuseppe Bonfitto del 1976 |

Giovanissimo, divenne organista della Collegiata e, poiché aveva anche una bella voce, nella Chiesa Madre di San Marco in Lamis, per anni, in tutte le funzioni liturgiche, quella voce si rivestì delle note del vecchio organo i cui mantici io ed altri chierichetti tenevamo in moto con la forza delle braccia.

Ma Michele era anche il mio maestro di mandolino.

Piansi più volte e ogni volta il buon maestro mi diceva di essere paziente finché non mi si fossero formati i calli sulle punte delle dita della mia povera mano sinistra.

Venne finalmente il giorno delle prime vere lezioni e due strane parole, mai prima sentite, diventarono per me l'intero vocabolario da tenere a mente: 'pennata' e 'tremolo'.

La prima significava che, sul tasto indicato, dovevo premere quelle due corde appaiate una sola rapidissima volta, come mettere su un foglio di carta un unico e veloce tocco di penna.

La seconda, cioè 'tremolo', era un persistere del suono ottenuto e, dunque, un ininterrotto andar giù e su del piccolo plettro sulla nota premuta dal dito della mano sinistra.

Era quello il metodo didattico escogitato da un geniale maestro nonvedente? Non saprei dire; ricordo, però, come mi dettava il compito che dovevo svolgere a casa: 'Tremolo 2', 'Pennata 5', 'Pennata 3', 'Tremolo 7', e così via.

Quale non fu la meraviglia di Mamma quando, dopo alcune settimane e infiniti esercizi di 'tremoli' e 'pennate', riconobbe il motivo di una canzone allora popolarissima. 'Parlami d'amore, Mariù', esclamò, in cuor suo benedicendo le poche lire mensili che davamo a Michele. Ora sì che l'intera Via Palude avrebbe sentito la bravura del suo bambino!

Don Antonio scelse me, il chierichetto e cantore ufficiale di Sant'Antonio Abate.

Saliti sulla cantoria di Sant'Antonio Abate, Maestro e assistente guardarono l'organo come se non ne avessero mai visto uno. Oh, disse il Maestro, dimenticavo una cosa: il tuo berretto di lavoro. Da una borsa, che si era fatto portare lì il giorno innanzi, tirò fuori un ampio foglio di carta doppia, quasi frusciante, di color violaceo, e si mise a spiegarlo e avvolgerlo più volte finché ci ricavò un bel berretto che, messo poi sulla mia testa, sembrò ancora più bello. Mi sentii importante e avrei voluto che quel berretto, simbolo di grandezza, lo vedessero tutti i miei compagni, specie quelli che chiamavano 'padre di carta' il mio papà in America.

Mentre Michele suonava le ultime note della famosissima Cantata (Non mi punisca/ il tuo rigor) il Maestro Romano mi bisbigliò all'orecchio: È un genio il tuo maestro.

Ma per me genio il mio maestro lo era sempre stato, dal giorno in cui, colto da una crisi di panico e in lagrime, corsi a casa sua con il mio mandolino e una corda che mi si era spezzata nel suonarlo, il che era per me la fine di una carriera che stava felicemente sbocciando.

Ma questo non è niente, Peppino, disse Michele; ci mettiamo una bella corda nuova e il problema è risolto. Fossero così tutte le brutte cose di questo mondo!

Prese il mio mandolino e, come se ci vedesse, girò il collabo di quella corda, rimosse il pezzetto di acciaio rimasto incastrato e, come se infilasse un ago ordinario, nel cavo dello stesso collabo introdusse la corda nuova. Ecco fatto, ed ora va' a casa e studia.

Venne per me l'ora dell'America e passarono gli anni. In uno dei miei frequenti ritorni in Patria, un bel giorno del 1991, al Liceo Classico Pietro Giannone fui invitato a leggere qualche pagina di un mio volumetto di versi dialettali dal titolo Bronx, America.

A lettura terminata, mi si avvicinò uno studente con quel volumetto aperto alla pagina su cui era stampata la breve lirica dedicata al mio maestro. Professore, disse il giovane, per favore l'autografo me lo metta sotto questa poesia. Volentieri, ma perché proprio sotto questa poesia? Michele Daniele era mio nonno.

In silenzio mi rilessi gli ultimi versi nella traduzione di Tommaso Nardella:

Caro maestro mio,

ti mando un saluto in paradiso.

Ecco! Come una volta,

ho portato matita e quaderno.

Oh, dèttamela, nota dopo nota,

la grande canzone della vita eterna.

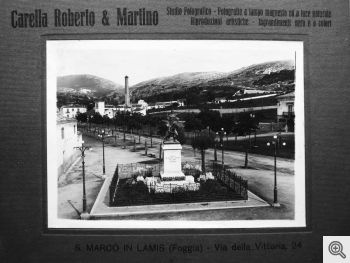

Altri personaggi li scoprirà il lettore e le precise didascalie gli riveleranno particolari inattesi. Ma è un libro, questo, che non va esaminato in una sola ora, perché è compito arduo, se non impossibile, assorbire e trasformare le vicende di un secolo in storia e vita personale. È un album, questo, che, a seconda dei bisogni, sempre diversi, dello spirito, ci mostrerà dettagli nuovi di cose e uomini già osservati: ville e viali, banditori, netturbini notturni, giovani novizi francescani scesi dal Convento per la solennità di un funerale, locale cinematografico non più esistente ma una volta segnale di irrequietezza giovanile in cerca di sbocco, e così via. E tra questi impensati particolari ci sarà poi la mera notizia che illumina qualche angolo della storia locale. Per esempio, Borgo Celano ha compiuto il suo primo secolo di vita, ma io, come tanti altri, non lo sapevo: oggi, invece, grazie a una di queste foto, so anche il nome di chi ha fondato il salubre borgo: A Giuseppe Parisi (1863-1929) che il 6 aprile del 1908 ebbe l'idea di porre la prima pietra per la costruzione della prima casa di questo Salubre Borgo. Una storia locale, quella che traspare da questa raccolta che ha già la patina della leggenda.

E, a pensarci bene, Giuseppe Bonfitto, il nostro fotografo, discende lui stesso da una leggenda di fotografi, patetica e insieme pietosa. Pensiamo alla triade, ormai dimenticata, di Roberto, Coco-Martino, e Vincitorio.

E fu proprio dopo il secondo conflitto mondiale che Giuseppe Bonfitto sentì la 'passione' per la fotografia. Era sprovvisto di ogni nozione scientifica, non aveva mai messo piede in una 'camera oscura' ma persisteva in lui quella 'passione' che gli faceva sognare un intero paese fotografato in tutti i suoi aspetti non per l'istante ma per i futuri decenni.

La sua audacia di innamorato autodidatta si manifestò con un tentativo insolito: la creazione di 'cartoline sonore' andate in onda su Radio San Marco nel 1976.

Erano brevi descrizioni di scorci panoramici di San Marco o di scene ed eventi particolari. Alcuni testi erano suoi, e proprio in essi, più che in quelli di altri autori, si nota l'ardore della sua primitiva passione.

Straripava la emozione che oggi ritroviamo in questo libro, palpitava la genuina vena poetica che oggi si avverte in certe foto che danno a questo suo album un'aura fiabesca tra sogno e realtà e di ogni pagina fanno un documento da affidare alla memoria collettiva di un popolo.

E allora che cos'è questa nostra San Marco? È quello che siamo rimasti noi dopo le mille vicissitudini di un secolo tormentato o quello che è in noi cambiato come è cambiato il panorama delle nostre colline?

La risposta può sembrare illogica ma è solenne e semplice insieme: San Marco in Lamis non ha risorse naturali, non ha possibilità di espansione, resta nel fosso acquitrinoso della sua storia, ma è ancora un paese bello e fascinoso, ed è da questo inesplicabile fascino che noi accenderemo tutte le Fracchie degli anni venturi e, a dirla col nostro Foscolo, 'trarrem gli auspici'.

New York, 16 luglio 2012

Joseph Tusiani