Sulle vie della Transumanza oltre a camminare le pecore e i loro accompagnatori camminavano anche i pellegrini che si dirigevano a piedi al Gargano.

La Transumanza (nome che deriva dal latino dalla parola trans - di là da - e da humus - terra -, che potrebbe significare 'di là dalla terra consueta') era una consuetudine importante tra i pastori nomadi di molte regioni terrestri. Nella zona dell’Abruzzo, Molise e Puglia il trasferimento invernale degli animali verso le pianure dell'Italia meridionale era già praticato in epoca preistorica, ma fu nel periodo dell’Impero Romano che conobbe uno sviluppo notevole. Le prime strade tratturali della transumanza si costituirono in modo spontaneo coprendo distanze a breve raggio. Erano probabilmente già segnate in epoca preistorica. Nel periodo compreso tra la il V ed il VI millennio a. C. in Abruzzo non vi fu una massiccia presenza di vie erbose che si incrementò durante la protostoria. Il ritrovamento di recinti fortificati lungo questi percorsi di animali e pastori porrebbero essere posti in correlazione all'attività della pastorizia transumante con l'uso di questi sentieri. Non si riesce a conoscere quali e quanti furono i percorsi tratturali della transumanza nei tempi antichi prima della costruzione delle strade romane. I tratturi dell'Italia centromeridionale nacquero con le civiltà preistoriche e furono particolarmente sviluppati nel periodo sannita, con importanti centri e fortificazioni sorte lungo il loro percorso. Nella tradizione del popolo dei Sabelli erano le direttrici della transumanza il cui utilizzo era gratuito. L'arrivo dei Romani e l'imposizione del dazio sui capi in transito, avrebbe determinato l'insurrezione di queste genti abituate alla libera circolazione. Lo studioso Italo Palasciano (Nota 249) ipotizza che questi percorsi condividevano, per alcuni tratti, la stessa sede delle vie romane ossia di viae publicae et calles nate, a loro volta, ricalcando percorsi già individuati prima della conquista romana. A sostegno di questa affermazione adduce l'esempio di un tratturello che ha vari tronchi sovrapposti a quello della via Traiana.

A Sepino è stato ritrovato un epitaffio del II sec. a. C per un contrasto fra le autorità locali e gli 'appaltatori privati di greggi imperiali' risolto dall'intervento di un giudice.

Varrone nel I sec. a. C., nel suo De Re Rustica, riferisce che i pastori sabelli erano tenuti a pagare un tributo a Roma per le greggi che conducevano nei territori della Puglia. Anche Publio Virgilio Marone e Plinio il giovane descrissero i pastori che conducevano greggi di pecore in pascoli molto distanti fra loro. Nel 111 a. C. ci fu un provvedimento legislativo emanato dai Romani, individuato come la lex agraria, fu la prima norma ufficiale di riferimento per la regolamentazione giuridica dell'utilizzo delle aree pascolive e dell'uso delle strade pubbliche (pubblicae calles). In seguito, nei Codici teodosiano e giustinianeo trovò ufficialità il privilegio della tractoria, ossia della fruizione delle vie pubbliche da parte dei pastori. Nell'anno 1155 il re normanno Guglielmo I, detto il Malo, aggiunse nella sua Costituzione norme volte a disciplinare l'uso dei pascoli per regolamentarne i canoni d'affitto. Dichiarò inoltre proprietà del Regio Demanio l'area del Tavoliere delle Puglie e altre zone circostanti, e decretò che vaste superfici delle regioni Abruzzo, Puglia e Basilicata fossero adibite a pascolo. Si sostiene che Federico II sottopose il settore della pastorizia all'amministrazione della Mena delle Pecore di Puglia; ma con la conquista di Napoli nel 1442 da parte di Alfonso d'Aragona, il Tavoliere delle Puglie divenne territorio feudale. Nella metà del XVI sec. Francesco Montluber fu nominato doganiere reale e organizzò vasti estensioni di terre come riserva per ospitare gli animali durante la transumanza. Durante la dominazione Aragonese questo settore dell’economia venne incentivato, anche in Spagna esistono tuttora i tratturi e la transumanza che, non a caso, si chiama la ‘sanmiguelada’. Il passaggio da una zona all’altra avveniva a fine settembre, inizio di ottobre per passare nei pascoli freschi della pianura, mentre in maggio si andava nei pascoli montani. Gli Aragonesi che regolamentarono il sistema tratturale con la Dogana delle pecore e crearono in favore del demanio armentizio un regime protezionistico che durò fino al 1806, quando con le leggi eversive della feudalità i francesi smembrarono il sistema tratturale e i pascoli del Tavoliere ad esso sottomessi. Dagli atti della Dogana è agevole desumere che la rete dei percorsi non rimase inalterata nel tempo, bensì fu soggetta a modificarsi col cambiare delle necessità fino a trovare un equilibrio quasi definitivo.

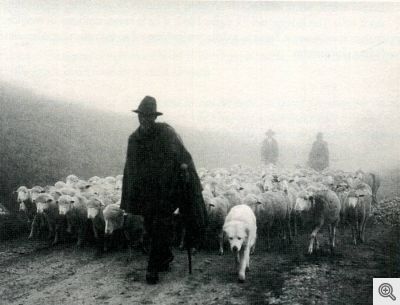

I pastori con le loro greggi passavano tutto l’autunno, l’inverno e parte della primavera sui pascoli della Puglia per poi ripartire a maggio, dopo la tradizionale Fiera di Foggia, quando quei pascoli si inaridivano per il calore della nuova stagione estiva e per l’uso intensivo. Poi a maggio si incamminavano verso le montagne (questa volta il percorso richiedeva un po’ più tempo sia perché si saliva verso le montagne, che perché le pecore avevano da poco figliato per cui con il gregge c’erano gli agnelli e la mungitura e la produzione di formaggi era più intensiva).

Il potere regio aveva capito la valenza economica e sociale e così la transumanza divenne obbligatoria per tutti i pastori che avessero più di 20 pecore. A quel tempo il Tavoliere fu ripartito in pascoli da affittare ai pastori e, nel XV secolo, si sa che svernavano in Puglia fino a 3.000.000 di ovini, e in alcuni casi arrivarono anche a sei milioni. Quando erano in marcia i transumanti erano esentati dal pagamento di tasse di passaggio e avevano dazi ridotti sul sale e nessun dazio per i viveri che trasportavano per proprio consumo. In caso di problemi con la giustizia, venivano giudicati da magistrati della Dogana di Foggia e, sempre in questa città, avevano l'obbligo di vendere i loro prodotti (lana, agnelli, formaggio). Per questo la città divenne un importante centro commerciale.

Il Magrini nel fare una veloce analisi della transumanza e dei tragitti stagionali delle pecore ricorda come i vari occupatori dell’Italia cercavano di impadronirsi dei luoghi legati alla transumanza per cercare di modificare le sorti politiche. 'In alcune zone questi punti di sosta (dei pastori transumanti) hanno dato origine a città vere e proprie come Benevento, Spoleto, la stessa Roma, punto finale di varie vie di transumanza; perciò la conoscenza delle direttrici di marcia ci consente di capire la logica di alcuni nostri insediamenti geografici. Per esempio, nella seconda guerra punica, Annibale valicate le Alpi si fermò nella Gallia per bloccare la transumanza dei Sanniti dall’Abruzzo pensando di ricattarli e costringerli a ribellarsi a Roma. Quando si accorse che essi avevano anche lo sbocco campano, andò a Capua e nell’area foggiana e così, dopo la battaglia di Canne, tutte quelle popolazioni pastorali furono costrette a passare dalla sua parte. Roma reagì con Quinto Fabio Massimo Verrucoso, detto 'il temporeggiatore', usando la stessa tattica di Annibale, mandò i soldati ad occupare i passi in montagna, per cercare di impedire ai Sanniti di tornare ai monti controllando così una delle risorse principali dell’Italia centrale. Alla fine dell’VIII secolo, i Franchi si sostituirono ai Longobardi che fino a quel momento avevano garantito all’Italia una struttura politica di controllo del territorio che teneva conto di questa realtà economica.

Interessante è un articolo lungo di Bertaux (Nota 253) dove dichiara che il versante Adriatico dell'antico regno di Napoli è ancora attraversato da antichi tratturi, le carreggiate larghe sono battute dal passaggio di grandi greggi. Queste strisce sterili che attraversano campi e prati sono indicate sulle mappe del personale per una speciale puntatura. I tratturi sono i canali attraverso cui comunicano tra loro vaste aree riservate agli animali. In estate, i pastori e il bestiame vagano negli altipiani della Basilicata e dell’Abruzzo, attraverso la steppa collinare circostante Potenza o le vaste praterie che si estendono a nord di Castel di Sangro e si chiamano Piano di Cinque Miglia. In inverno, animali e persone scendono verso la pianura per occupare altri deserti, la Valle del Basento e il Tavoliere della Puglia. Alla fine della primavera e in autunno inoltrato, i tratturi, come tutto il resto dell'anno, sembrano un letto di fiume asciutto, e vengono riempiti di un'onda di vita in viaggio verso il mare o che scorreva verso la montagna. E' un esercito di animali come quelli che derivano in tempi primitivi il grande movimento di popolazione.

Agli inizi del XIX sec. si è iniziata una nuova forma di gestione agricola del territorio del Tavoliere e tra l’‘800 e il ‘900, le terre a coltura hanno preso il sopravvento su quelle a pascolo: la transumanza, regolata da leggi dello Stato, ha così ceduto il passo ad un sistema di rapporti privati tra pastori e proprietari terrieri pugliesi, secondo le leggi di mercato (Nota 259). I tratturi, sono ora invasi in più punti dagli agricoltori confinanti e attraversati da strade asfaltate, e la transumanza è quasi scomparsa anche a causa dell’utilizzo dei camion per il trasferimento delle greggi (Nota 260). Ora si sta però iniziando a rivalutarli per l’importanza culturale che essi hanno avuto nella storia delle regioni attraversate: su di essi nacquero città e paesi e furono strumenti di comunicazione fra i popoli, di divulgazione di tradizioni popolari e religiose.

I Tratturi della Transumanza rientrano tra le varie proposte ufficiali dell’Italia per farli inserire nel patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.

Secondo alcuni studiosi nel 217 a. C. Annibale attraversa il territorio dell’attuale Molise da ovest verso est, lungo un percorso che dal Falerno (zona di Capua), risalendo il Volturno, seguendo il Biferno e 'costeggiando a quanto pare le montagne del Matese, <diretto> per la regione dei Frentani, per dove scorre il Tifernus (oggi Biferno), si ricondusse a Geronium', che è, oltre al ‘locus’ dove svernerà l’anno prima della grande battaglia di Canne, una ‘statio’ di quella strada che la Tabula Peutingeriana riporta come collegamento da Bojano a Larino ('Questa strada viene riportata… secondo il seguente tracciato: Bobiano (Bojano) - XI [miglia] - Ad Canales - VIII [miglia] - Ad PYR(um) - IX [miglia] - Geronum (Gerione, abitato scomparso presso Casacalenda) - VIII [miglia] - Larino (Larino). E’ forse da identificare con la òdòs Samniou ricordata da Procopio di Cesarea a proposito della guerra tra Goti e Bizantini, allorché Zeno, per recarsi a Roma, attraversò il Sannio per raggiungere la via Latina' ( G. de Benedittis, Appunti sulle fonti classiche relative alla viabilità romana nel Sannio, in Almanacco del Molise, 1988, II).

Tale risulta in atti notarili del XVI e negli inventari del XVII secolo. Con la ‘Strada Langianese (o anche ‘delli Langianesi’)’ si potrebbe identificare quel segmento della Tabula Peutingeriana, 'che sembrerebbe raffigurare (fatta salva la possibilità di un errore del copista medioevale) una ulteriore arteria che collegherebbe Aufidena con la località Ad pyrum (G. de Benedittis, Appunti sulle fonti classiche relative alla viabilità romana nel Sannio, in Almanacco del Molise, 1988, II, p. 13 e ss.). Evidente la possibilità dei collegamenti etimologici con la toponomastica di Cascapera e/o di Ferrara, (che mi supporta nelle ipotesi proposte sia in questo che negli altri lavori citati.), che da Roma menava a Cassino, proseguiva sino alla statio Ad Flexum (S. Pietro Infine), dove si biforcava e 'con un ramo di 13 miglia andava a Teano sulla via Appia, ed un ramo di 16 miglia menava a Venafro' (G.B. Masciotta, Il Molise dalle origini ai giorni nostri, II, Napoli 1915, p. 68) (Nota 263).

Tutti gli studiosi che hanno affrontato la problematica della viabilità antica nel Sannio hanno ipotizzato una sorta di viabilità hanno fatto sempre riferimento ai tratturi. Tuttavia riserve sono state espresse sulla utilizzazione già in periodo sannitico delle attuali strade a lungo percorso che attraversano tutto il versante adriatico, dall’Abruzzo alla Puglia.

Vari studiosi nei secoli hanno sempre sottolineato la grande devozione che i Longobardi avevano verso San Giovanni Battista, che in seguito divenne protettore del regno insieme a San Michele Arcangelo. In quasi tutte le loro grandi città avevano la chiesa cattedrale dedicata a San Giovanni Battista e un’altra dedicata a San Michele. Forse andrebbe studiato meglio il rapporto che gli ariani avevano verso il precursore del Messia e gli angeli, con questo studio si riuscirebbe a capire come queste due figure segnarono tanto la religiosità longobarda e rimasero anche dopo la conversione dall’arianesimo al cattolicesimo.

Nella mia ricerca storica voglio far parlare i documenti e non le mie proprie elucubrazioni mentali, ma spesso per poter accedere ai documenti bisogna fare anche diverse ipotesi di percorsi di ricerca in modo da poter avvicinarsi il più possibile alla realtà storica. Questo tipo di ricerca è come quando uno vuole aprire una cassaforte e non conoscendo la combinazione deve realizzare i vari possibili accostamenti per individuare il codice della chiave per poter aprire lo scrigno.

Mi sono posto tre condizioni per svolgere un’ipotetica pista di ricerca:

1) i pellegrini potevano percorre al giorno circa 30-40 chilometri a piedi;

2) il luogo di sosta doveva essere dedicato a San Giovanni;

3) ci doveva essere l’aggiunta di un toponimo di una particolare caratteristica geografica e/o conformazione geomorfologica locale. Con queste tre caratteristiche ho ipotizzato che si potrebbe costruire un ipotetico percorso dei pellegrini.

Interessante è una pista di ricerca su una scia di presenze monastiche dedicate a San Giovanni e poste ad un giorno di cammino di distanza tra di loro sulla via per Monte Sant’Angelo (Nota 266).

Il percorso poteva raggiungere Roma passando per il guado di San Vincenzo al Volturno oppure raggiungere Spoleto e la Toscana per lo snodo commerciale dell’Aquila, ma poteva anche essere utilizzato il tratturo fino alle coste abruzzesi e poi proseguire sulle vie adriatiche.

L’altra tappa forse andrebbe ricercata nella zona che va da Termoli a Guglionesi o a nord di Larino e potrebbe essere San Giovanni in Silvis antico casale nella località detta attualmente 'Santoianni' vicino [a] Guardialfiera. Questa è una possibile ipotesi che andrebbe meglio approfondita ma che può anche non essere vera.

Interessanti sono diversi studi sulla viabilità romana che attraversava in orizzontale il Sannio per congiungere la piana romana con la costa adriatica, con le strade che collegavano i due versanti e che ricalcano in molti casi gli attuali percorsi della transumanza specialmente nella zona tra San Vincenzo al Volturno, Forli del Sannio e Larino (Nota 271).