Non è quindi contento e pensa che ci vorrebbe qualcosa con più foto che illustrino le varie fasi della vita di una pianta e i particolari anatomici che ne facilitino il riconoscimento. Sul mercato, però, non c'è molto. Ci sono le guide botaniche che costano parecchio, non sempre sono soddisfacenti e inoltre sono complicate da utilizzare; pochi sono i libri con testi ed iconografia sufficienti. Ci sono sicuramente i lavori specialistici dell'università, degli orti botanici e via dicendo, ma questi sono pressoché inaccessibili. Insomma, per il semplice curioso, le cose non sono facili.

Per essere certi della identificazione di una pianta, in ogni caso, occorre un grande lavoro di studio. Domanda. E' assolutamente indispensabile, ogni volta che ci si trova di fronte ad una specie che non si conosce, penare per identificarla? Ritengo che un grosso aiuto a chi conosce poco la materia è possibile darlo. L'idea è questa: un libro e un CD-rom con poche piante, ma tante notizie e soprattutto tante foto per pianta. E' esattamente quanto a me piacerebbe trovare sul mercato dove invece, in generale, ci sono libri con tante piante, ma poche notizie e una sola foto per pianta.

Gli editori, suppongo, partono dal presupposto che pochi lettori sarebbero disponibili a comprare un libro dove è illustrato un numero ridotto di specie. La linea, pare, è offrire sempre una sorta di antologia-enciclopedia dove, per dire tutto, si finisce col dire poco.

Poche piante e molte notizie per ogni pianta, dunque; ossia, poco ma buono.

La continua distruzione di biodiversità e di ambienti naturali da parte dell'uomo impone dei provvedimenti di tutela per le piante minacciate. La salvaguardia e la valorizzazione di un ambiente non dipendono però dalla conoscenza di un numero ristretto di persone e meno che mai dalla conoscenza degli addetti ai lavori che pure sono fondamentali e indispensabili, ma dalla conoscenza capillare da parte del maggior numero di persone possibile. In fin dei conti, si difende e protegge ciò che si conosce; a ciò che non si conosce, non si dà valore e le cose di scarso valore difficilmente sono tutelate. La maggior parte delle persone, però, a stento distingue le margherite dai papaveri e appare difficile pensare che si appassioni alle problematiche delle piante rare o in pericolo. Occorre allora cominciare da zero, proprio dalle piante più diffuse e che si presume siano conosciute. Conoscendo quelle, si può anche ritenere che si arrivi, col tempo, alle altre.

Ampio spazio dunque a "papaveri e margherite".

Va comunque sottolineato un altro fatto: non sempre la conoscenza determina la salvaguardia. Questa dipende dal mutamento degli atteggiamenti e dei comportamenti delle singole persone e da scelte politiche più generali. In altre parole, posso conoscere tutto quello che c'è da conoscere, ma poi continuo ad arrecare danni all'ambiente esattamente come prima.

I testi di riferimento più importanti sono FLORA D'ITALIA di Sandro Pignatti, NUOVA FLORA ANALITICA D'ITALIA di Adriano Fiori, FLORAE GARGANICAE PRODROMUS: pars prima, altera, tertia, quarta di Luigi Fenaroli. Il primo è utilizzato soprattutto per la nomenclatura e l'inquadramento sistematico; il secondo per gli aspetti floristici, cioè di descrizione della pianta. Infine, il terzo, che fornisce un elenco delle piante citate in letteratura per il Gargano, è utilizzato come traccia da seguire per l'illustrazione delle specie.

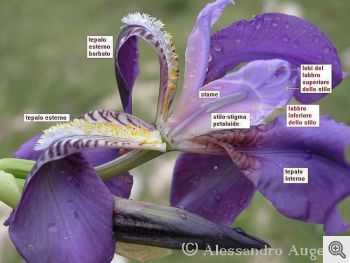

Tutte le piante presentate sono state da me analizzate in campo e in studio. Gli aspetti anatomici sono stati tutti verificati su materiali prelevati in natura e presenti nei luoghi indicati. Per le piante rare o presenti in piccole quantità, è indicato il luogo dove vegetano in modo non molto preciso per evitare danni. Per le orchidee, sono state prelevate le radici solo in presenza di popolazioni diffuse o dove il numero di esemplari lo consentiva senza problemi.

Identico criterio è stato applicato per le piante rare. Le schede sono state concepite per la pubblicazione su siti web e ognuna di esse può essere letta indipendentemente dalle altre. Cioè, nella lettura di una singola scheda, non si rimanda a quanto scritto per la altre in maniera da avere tutto sotto gli occhi. Ciò implica che diverse volte ci siano delle ripetizioni con interi periodi identici in più schede. In particolare, questo si verifica per Confusione e Riconoscimento quando sono esposte due o più specie dello stesso genere o per Curiosità. Io non mi sono preoccupato per le ripetizioni privilegiando la facilità di lettura.

Spero, augurando buona lettura, che neanche il lettore se ne preoccupi.

La Repubblica, 18.06.1997

La notte che cambierà il Paese

di Pietro Citati Gli italiani non sono mai stati così malcontenti di sé stessi, come negli anni che stiamo vivendo. Se una volta questa scontentezza apparteneva a qualche minoranza intellettuale, ora un malumore profondo, una inquietudine senza parole, un'ansia senza sfogo sembrano diffondersi in zone sempre più vaste della popolazione italiana. Qualcuno teme che il nostro paese stia perdendo le proprie amabili qualità provinciali, per assumere i lineamenti sgraziati di un paese senza passato. Qualcuno, che aveva sognato un'Italia a immagine della Francia o dell'Inghilterra, vede il proprio sogno allontanarsi indefinitamente; e teme che il nostro paese diventi una specie di Messico, diviso tra potenti arroganti e incivili e poveri impotenti e rissosi. Molti cominciano a domandarsi se non vi sia qualcosa di irreparabiimente sbagliato nel nostro carattere nazionale.

Gli italiani non sono mai stati così malcontenti di sé stessi, come negli anni che stiamo vivendo. Se una volta questa scontentezza apparteneva a qualche minoranza intellettuale, ora un malumore profondo, una inquietudine senza parole, un'ansia senza sfogo sembrano diffondersi in zone sempre più vaste della popolazione italiana. Qualcuno teme che il nostro paese stia perdendo le proprie amabili qualità provinciali, per assumere i lineamenti sgraziati di un paese senza passato. Qualcuno, che aveva sognato un'Italia a immagine della Francia o dell'Inghilterra, vede il proprio sogno allontanarsi indefinitamente; e teme che il nostro paese diventi una specie di Messico, diviso tra potenti arroganti e incivili e poveri impotenti e rissosi. Molti cominciano a domandarsi se non vi sia qualcosa di irreparabiimente sbagliato nel nostro carattere nazionale.

Non desidero affrontare domande così gravi, alle quali solo il tempo potrà dare risposta. Non ho viaggiato per l'Italia con un taccuino pieno di note: non ho interrogato deputati, sociologi, operai, casalinghe, professori e poeti. Non mi sento in nessun modo interprete dello spirito italiano, che d'altra parte non mi è più caro dello spirito tedesco, russo, cinese o francese.

Così le mie osservazioni sono soltanto quelle di una persona che per abitudine si occupa di libri, e vive appeso ai libri degli altri, come durante il giorno il pipistrello alla trave. Tra un libro che finisce e uno che comincia, talvolta succede di uscire per strada, di camminare per i giardini pubblici delle città: di andare al ristorante; o di salire su uno di quegli affollati confessionali, che sono i nostri treni di seconda classe. Queste diverse impressioni si sono accumulate, confuse e combinate a vicenda; e mi scuso se a molti parranno ingenue e sommarie.

Malgrado le trasformazioni dell'ultimo secolo, credo che la vecchia grazia del nostro popolo, quella che fece soggiornare tutta la vita sulle colline toscane o lungo i laghi lombardi o nella Liguria oggi devastata, o sulle rocce della Ciociaria o di Sorrento i più squisiti figli di Inghilterra e di Germania, non sia scomparsa. La grazia italiana era formata da due elementi opposti. Da un lato, la gioia di essere al mondo: l'allegria di passeggiare sullo spettacolo dell'esistenza come primi attori o trionfali comparse - qui sono io che parlo, recito, mi agito, gestisco, rappresento la commedia della mia vita - e là la casa, la città, gli altri esseri umani, il paesaggio montano o marino, che ascoltano innamorati le mie parole. L'altro elemento era la capacitàdi soffrire, l'infinita pazienza, la tenace sopportazione di chi ha sentito la storia scivolare sulle sue spalle: re, padroni, signori, dominatori stranieri e indigeni. Oggi la virtù di soffrire e di sopportare non ha un buon nome. Ma chi agisce è spesso frettoloso: considera gli uomini e il mondo come oggetti di cui impossessarsi rapacemente. Chi china il capo, come per secoli gli italiani hanno chinato il capo sotto gli eventi, conosce ogni goccia della grande ondata che gli si avventa sopra, lo percuote, lo getta a terra, lo trascina lontano, lo ferisce.

Questa doppia tendenza spiega l'istinto realistico, che tutti gli stranieri hanno sempre attribuito agli italiani. Quante volte hanno osservato l'italiano più semplice nella situazione più complicata: senza quasi riflettere, animato da un rapidissimo e agilissimo intuito, egli comprende quali forze sono all'opera, perché un fatto accade o non accade, quali rapporti intercorrono tra i protagonisti; e il suo sesto senso, una facoltà tra intellettuale e animalesca, gli fa pronunciare le uniche parole giuste e compiere il solo gesto appropriato. Soccorsa da questo istinto, una lacera e astuta moltitudine di Arlecchini e di Pulcinella è sopravvissuta per secoli, scivolando tra le difficoltà, insinuandosi in ogni buco, fuggendo davanti al pericolo, correndo dove intravedeva una piccola luce. Non voglio glorificarli, sebbene io creda che la nostra vecchia facoltà di "arrangiarsi" potrebbe esserci ancora preziosa nel mondo moderno: nient'affatto uniforme, ma vario, molteplice, diversificatissimo, complicatissimo. Ma perché dimenticare un altro aspetto del nostro istinto realistico? L'attenzione quasi fatale per le sofferenze degli altri: la capacità immediata di comprendere le ragioni di un dolore: la prontezza e la delicatezza nel portare aiuto: la mano che soccorre e si nasconde; e, ciò che è più raro, l'improvvisa dimenticanza del bene compiuto,come se chi aiuta non obbedisse a un dovere, ma ad una antica abitudine.

Vivendo tra limiti reali, l'italiano volta facilmente le spalle a ciò che gli sembra troppo alto, estremo e lontano. Ama gli orizzonti chiusi da una collina, da una siepe di cipressi o d'alloro, da un'isola presso la foce di un fiume. L'esercizio sovrano del pensiero lo induce in sospetto: la tragedia assoluta gli ripugna; la luce troppo intensa che scende dal cielo, la tenebra troppo vasta e fonda che sale dalle notti lo inducono a soffermarsi nelle penombre, dove il luminoso e l'oscuro si intrecciano vagamente. Se crede in Dio, non può fare a meno di toglierlo dalla solitudine: lo dispone in mezzo al mondo creato, e lo circonda con una moltitudine di intermediari, santi, immagini, feste, cerimonie, che creano tra il cielo e la terra una scala spettacolare. Qualche volta vi è, in tutto questo, una specie di vocazione alla mediocrità. Qualche volta, un intuito più profondo: esso induce a pensare che le cose supreme ed estreme non possano mai venire dette con parole umane. Dobbiamo moderarle, mitigarle, tenerle lontane da noi. Mentre scriviamo o parliamo di altre cose, le ricordiamo con un cenno, un inchino o u na cauta allusione.

na cauta allusione.

Tutte queste qualità diverse producono una serie talora violentissima di tensioni. La tensione di apparire: quella di soffrire, di sopportare, di capire, di sopravvivere, di tenere lontano... Così scorgiamo spesso, nei volti più semplici, i segni della nevrastenia: la smorfia patetica di chi tenta inutilmente di capovolgere in commedia la debolezza psichica più disperata, o di chi cerca di esistere come persona mentre tutto lo spingerebbe ad andare in frantumi. Tanto più preziosa sembra dunque la naturalezza italica, che un tempo attrasse tanti stranieri. Non è nata dalla ingenua e immediata armonia con sé stessi, o dalla semplice felicità di esistere. E´ nata dallo sforzo e dalla tensione interna, dissimulati fino a diventare natura. I segreti e le angosce vengono dimenticati. Nemmeno una sofferenza traspare dal volto. Il gesto si stacca dal corpo, come se non costasse il minimo sforzo: l'azione si scioglie spontaneamente, e la parola noncurante e leggera esprime una confidenza con sé stesso, col proprio passato e col proprio futuro, che nulla, nel profondo, può assicurare.

Nella vita d'oggi, ci sono momenti nei quali un popolo come il nostro sembra, all'improvviso, detestabile. Allora studiamo nei nostri volti e nei nostri modi le affinità che ci legano agli altri italiani: con raccapriccio ci scopriamo affini; e vorremmo troncare per sempre questo nodo, cambiando lingua, mente, costumi, e vivendo il resto della vita lungo i canali di Amsterdam o in Tasmania. Sono momenti di stizza, di rabbia, di rancore, tipicamente italiani, che non durano a lungo. Ma da cosa nascono? Perché sono tanto frequenti? Perché è così complicato essere italiani? Sui vizi del nostro popolo esiste una copiosissima letteratura, quasi tutta di terz'ordine. Quando vogliamo averli davanti alla memoria, basta pensare che quell'ignobile attore, quell'astuto evocatore di fantasmi che fu Mussolini seppe individuarli tutti nelle pieghe più nascoste del nostro paese, e li portò ingigantiti sulla scena pubblica: la mediocrità intellettuale, la fragilità nervosa, la bassa furbizia, la vanteria fallica, la presunzione immotivata, la fantasticheria a occhi aperti, il rozzo buon senso, il disprezzo per le idee, l'arroganza verbale... Se gli studiosi di psicologia avessero sempre ragione, dovremmo essere grati a Mussolini: egli ha portato alla luce ciò che prima di lui il nostro paese aveva represso, e così abbiamo conosciuto questi peccati, e possiamo liberarcene. Purtroppo, gli studiosi di psicologia non hanno sempre ragione. Gli istinti, i desideri, i sogni, una volta che si sono scatenati fuori dalle caverne del nostro io, non vi rientrano più: continuano ad aggirarsi per il mondo, si diffondono, si moltiplicano, e contaminano le persone più lontane. Così due generazioni dopo la morte di Mussolini, i vizi che egli ha evocato continuano ad avvelenare l'animo di chi non l'ha mai conosciuto. Dietro questi vizi, si cela un meccanismo psicologico singolare. Come certi alberi; arrivati a un periodo del loro sviuppo, accusano un'improvvia debolezza, si ammalano e presentano a chi li guarda foglie affumicate e chiazzate, così gli italiani non sanno maturare. Nel complesso di azioni e reazioni, che trasforma un giovane in un adulto, un adulto in un vecchio, un popolano in un borghese, un borghese in un potente, qualcosa si inceppa, si arresta e si ferma. Non sappiamo crescere. Prendo il caso più semplice: il numero grandissimo di talenti, che viene sprecato sciupato e buttato via in Italia. Giovani intelligenti, pronti e sensibili, in cui sembrava giusto riporre le speranze più lusinghiere, si perdono continuamente. Qualcuno di loro ripete per anni le stesse parole, come un malinconico automa. Qualcuno si involgarisce, travolto da peccati mentali, che si annidavano in una parte segreta di lui. Qualcuno si spegne e nessuno potrebbe immaginare che quell'uomo vuoto, sciocco e arrogante sia stato il ragazzo più intelligente della sua classe.

Dietro questi vizi, si cela un meccanismo psicologico singolare. Come certi alberi; arrivati a un periodo del loro sviuppo, accusano un'improvvia debolezza, si ammalano e presentano a chi li guarda foglie affumicate e chiazzate, così gli italiani non sanno maturare. Nel complesso di azioni e reazioni, che trasforma un giovane in un adulto, un adulto in un vecchio, un popolano in un borghese, un borghese in un potente, qualcosa si inceppa, si arresta e si ferma. Non sappiamo crescere. Prendo il caso più semplice: il numero grandissimo di talenti, che viene sprecato sciupato e buttato via in Italia. Giovani intelligenti, pronti e sensibili, in cui sembrava giusto riporre le speranze più lusinghiere, si perdono continuamente. Qualcuno di loro ripete per anni le stesse parole, come un malinconico automa. Qualcuno si involgarisce, travolto da peccati mentali, che si annidavano in una parte segreta di lui. Qualcuno si spegne e nessuno potrebbe immaginare che quell'uomo vuoto, sciocco e arrogante sia stato il ragazzo più intelligente della sua classe.

Altri riescono invece a far maturare il proprio talento: danno rapidamente il meglio di sé, e a quarant'anni, dirigono industrie, guidano partiti, insegnano all'università, scrivono libri. Ma, un giorno, uno di questi uomini acuti e vivaci si guarda allo specchio e, per qualche misteriosa ragione, si innamora perdutamente di sé. Da quel giorno, quest'uomo è finito. Tutto ciò che è, fa o scrive, persino i vestiti, le scarpe che porta, i cibi che preferisce, i gesti che accenna diventa enormemente significativo e viene proposto all'ammirazione e all'imitazione degli altri. Non è più un uomo, ma una statua inumata, un mausoleo vivente, una bandiera che garrisce al vento della Patria. Così il paeaggio italiano si copre di grevi puerili cariatidi di carne.

Stanno dovunque. Fanno i professori d'università, i direttori di giornali, gli amministratori delegati, i banchieri, i dentisti, i giudici, i segretari di partito. Invecchiando, peggiorano. Il piccolo, abilissimo industriale diventa un goffo presidente della Confindustria: l'onesto e scrupoloso deputato un mediocre sottosegretario, e poi un cattivo ministro, e poi un infimo presidente del Consiglio e, infine, al culmine squillante delle sue glorie, un tediosissimo presidente della Repubblica.

Credo che questa difficoltà o incapacità di crescere possa spiegare alcuni paradossi del carattere italiano. Siamo un popolo che apprezza naturalmente la qualità assurda ed eccentrica del riso; e a volte nessuno è luttuoso, tetro, incapace di comprendere l'ironia come un italiano. La nostra tradizione popolare ama il tocco leggero e discreto; e trattiamo le cose irrilevanti come fossero drammatiche faccende di Stato. Siamo misurati, e riusciamo gonfi, esagerati, retorici. Siamo naturali, e sembriamo goffi. Siamo capaci di sopportare, e non abbiamo pazienza. Amiamo la forma, e viviamo nell'informe. Comprendiamo acutamente la realtà; e nemmeno un russo dell'Ottocento, lettore di cattiva filosofia tedesca, e ubriaco, si smarrirebbe nelle più noiose vacuità dell'astrazione come un italiano d'oggi, innamorato delle parole altrui prese in prestito.

Chissà se riusciremo mai a crescere. E' l'arte più difficile che esista. Non si impara a casa, né a scuola, né sui libri, né dagli psicologi, né sugli articoli di giornale. La vita si rifiuta tenacemente di insegnare quest'arte a chi non la intuisce per proprio conto. Forse la impareremo di colpo, nel corso di una notte, in una di quelle improvvise e drammatiche trasformazioni, che cambiano il carattere delle persone, dei popoli, e il volto del mondo.