L’Italia ha il mondo in casa. Quanto ne diventerà di casa? Dalla risposta dipende il nostro futuro. Non un vago avvenire, ma la vita di tutti noi, italiani e stranieri che popolano questo paese. Un domani di cui l’oggi è pregno. Sapremo organizzare la convivenza con gli immigrati, armonizzandola nel contesto nazionale? Potremo scernere il grano dal loglio, gli amici dai nemici, o dovremo solo subire scelte, lenire tragedie altrui? L’incrocio fra persone, storie e culture diverse produrrà un’Italia felicemente meticcia in un’Europa emancipata dal mito spagnolesco della limpieza de sangre? Oppure italiani e stranieri sono condannati ad asserragliarsi in domini separati, vegliati da fortificazioni non solo metaforiche, prodotto delle reciproche paure? Possiamo/vogliamo vivere da separati in Italia?

Affrontare la questione dell’immigrazione in termini geopolitici implica sondare questo terreno mobile, incerto. Segnato da cifre, statistiche e proiezioni spesso adattate alle intenzioni di chi le produce più che alla voglia di capire. Perché degli stranieri abbiamo insieme bisogno e timore.

Due termini meno contraddittori di quanto appaia.

Eppure ai numeri non possiamo rinunciare, se presi con un grano di sale. Le quantità determinano la qualità del problema e delle possibili soluzioni.

Su scala mondiale l’Italia è ormai seconda solo agli Stati Uniti quanto ad attrazione di immigrati; in proporzione agli abitanti siamo diventati leader. Davvero uno shock ricordando che tra metà Ottocento e metà Novecento siamo stati il paese di emigrazione numero uno in Europa, come testimoniano i 60 milioni di oriundi e i 3 o 4 milioni di nostri concittadini sparsi fra Americhe e Australia.

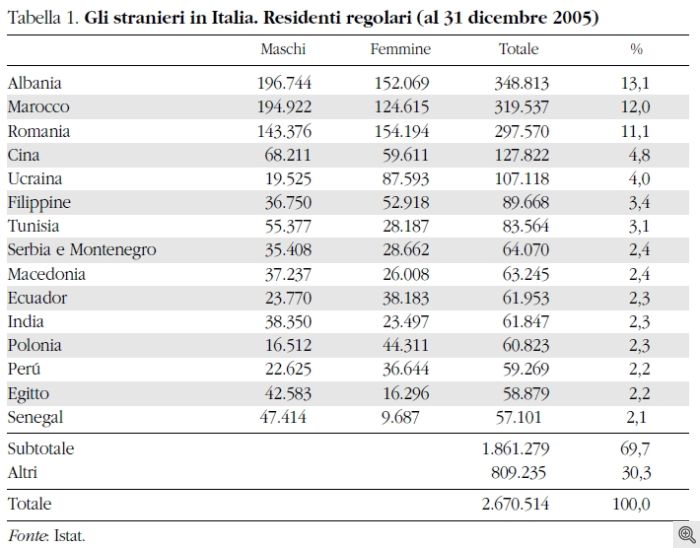

Oggi da noi vivono o sopravvivono, secondo le stime della Caritas, oltre 3 milioni e mezzo di immigrati, tra cui si stimano circa 6-800 mila clandestini. I regolari incidono per il 5,2% sul totale dei residenti in Italia, compresi gli irregolari siamo intorno al 6% (per i dati 'ufficiali' Istat, vedi la tabella 1). Insieme alla Spagna, ci avviamo a raggiungere le nazioni europee di radicata immigrazione, come Germania, Francia e Gran Bretagna. La vertigine da «invasione» è accentuata dal ritmo: la popolazione immigrata è raddoppiata ogni dieci anni tra il 1970 (144 mila) e il 2000, salvo moltiplicarsi nuovamente per due nel quinquennio 2001-2005. In 35 anni gli immigrati sono aumentati di 25 volte. Verso la fine del prossimo decennio potremmo superare i 7 milioni. E intorno alla metà del secolo varcare la soglia dei 10 milioni, quando gli abitanti dello Stivale dovrebbero scendere sotto i 56 milioni. La forbice fra calo demografico, flusso e riproduzione di allogeni sembra destinarci in un futuro non lontanissimo al rango di primo paese europeoper numero di immigrati.

Formidabile testacoda: da campioni continentali dell’emigrazione a leader dell’immigrazione, nell’arco di un secolo.

Prima di scavare sotto la crosta dei grandi numeri per trarne lezioni e opzioni operative, conviene tracciare la cornice entro cui la mutazione del Bel Paese da esportatore a importatore di anime (non solo braccia!) può essere meglio interpretata.

Il mondo gira

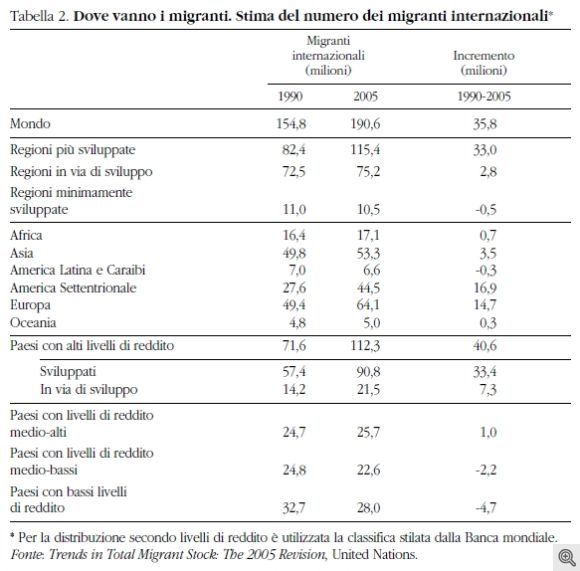

Su 6 miliardi e mezzo di umani, nel 2005 l’Onu ha contato nel mondo 191 milioni di migranti, dei quali 115 milioni (61%) nelle nazioni più ricche, il resto nei paesi 'in sviluppo'. L’Europa guida la classifica per continenti, accogliendone il 34%, seguita da Asia (28%), America Settentrionale (23%), Africa (9%), America Latina e Caraibi (4%), Oceania (3%) (tabella 2). Cifre da ponderare quando si sciolgono inni alla 'globalizzazione': se davvero il globo fosse globale, ci sposteremmo solo per turismo.

Ma il mondo non è piatto. È polarizzato fra pochi Nord e molti Sud. Le transumanze lo rendono meno iniquo.

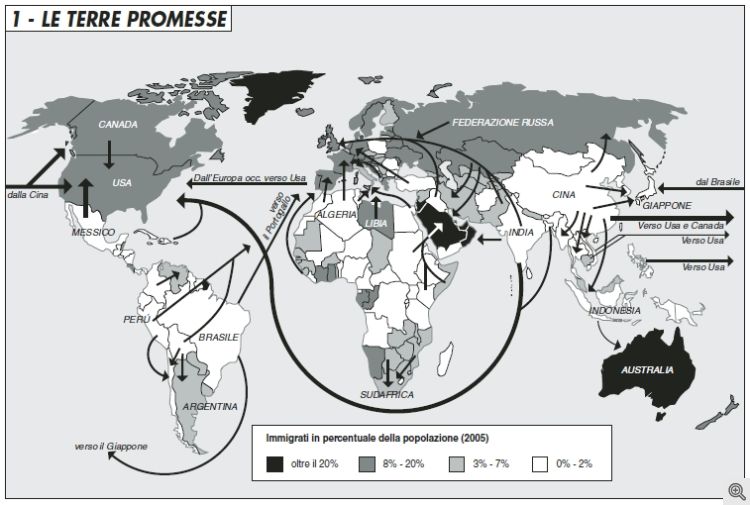

Dalla scoperta dell’America fino alla seconda guerra mondiale, nei secoli d’oro del colonialismo europeo, i flussi migratori dirigevano dal centro alla periferia. Poi la tendenza s’è invertita, mentre si è aggiunta una corposa transumanza Sud-Sud (carta 1). Oggi è il Terzo Mondo che preme alle porte dell’Occidente. Almeno, chi può permettersi di sopportare i costi (e le umiliazioni) del trasferimento verso paradisi presunti, attraverso terre, cieli e mari ignoti. Insieme ai profughi che fuggono persecuzioni e guerre.

Il Quarto Mondo - i disperati - è inchiodato al suo destino. Giacché a muovere le persone non è la povertà quanto la speranza. 'Deprivazione relativa', in sociologese. In parole povere, la coscienza di star male e di poter aspirare a un’esistenza meno inumana. Accentuata dalla diffusione dei mass media - più televisioni, più aspettative, più migrazioni - e dalla possibilità di muoversi in tempi e per costi tollerabili, anche se a condizioni talvolta spaventose.

Ma una quota migratoria non indifferente, oltre che qualitativamente incisiva, riguarda cervelli a caccia di migliori offerte, imprenditori, manager o altri benestanti che aspirano ad affermarsi altrove. Infine, milioni di persone tornano a casa dopo una più o meno lunga permanenza all’estero, non solo per nostalgia ma per mettere a frutto l’esperienza in terra altrui. È l’altra faccia del fenomeno, meno mediatizzata ma non per questo insignificante.

In Europa l’immigrazione suscita sentimenti ambigui, spesso negativi.

Meno negli Stati Uniti. Una recente indagine Harris informa che il 67% dei britannici, il 55% dei tedeschi e degli italiani e il 45% degli spagnoli valuta 'eccessivo' il numero degli immigrati legali nei rispettivi paesi, contro il 35% degli statunitensi (peraltro più dei francesi: 32%). Richiesti se l’immigrazione sia un danno o un aiuto, il 59% degli americani opta per il secondo termine, contro il 54% dei francesi, il 53% degli spagnoli, il 51% degli italiani, il 48% dei tedeschi e il 36% dei britannici, i meno xenofili della compagnia. Quanto ai clandestini, gli italiani guidano la classifica di chi vorrebbe espellerli (60%), seguiti da britannici (59%), tedeschi (54%), americani (46%), spagnoli (43%) e francesi (34%), campioni di ecumenismo (sic).

La storia dimostra che le migrazioni sono state più una risorsa che un problema per chi ha saputo gestirle. Il paese più potente del mondo è stato inventato dagli immigrati. Il patriottismo a stelle e strisce si fonda sulla consapevolezza di aver saputo attrarre e convertire milioni di stranieri, facendone fieri americani. Ancora oggi, questa idea dell’America si riflette in due tendenze strutturali opposte a quanto sperimentiamo nel Vecchio Continente: la notevole fertilità e la capacità di accogliere chi bussa alla porta.

Con oltre 300 milioni di abitanti, gli Stati Uniti sono il più popoloso fra i paesi ricchi (i giapponesi sono meno della metà, i tedeschi poco più di un quarto, italiani, francesi e britannici a stento un quinto). Stante la crescita zero quando non negativa che incombe sul nostro continente, nel 2025 dovremmo contare 4,4 americani per ogni tedesco (oggi sono 3,6) e 6 per ogni italiano (contro i 5 attuali). E se la migrazione netta verso l’Europa occidentale nel decennio 1996-2005 si è aggirata intorno ai 740 mila individui l’anno, pari allo 0,19% della popolazione stanziale, negli Stati Uniti ha toccato quota 980 mila (0,35%). Quasi tutti i nuovi immigrati negli Usa, ad oggi passabilmente integrati, non sono europei, ma latinoamericani e asiatici, così marcando la crescente distanza fra le due sponde dell’Atlantico.

Insomma, se l’America declina, non è colpa della demografia.

La deriva geopolitica dei continenti occidentali nasce dal profondo (grassetto del webmaster).

Perché radicata negli animi prima che nei numeri. Fare figli e integrare chi è nato altrove sono segni di fiducia. Gli americani credono nel futuro, noi meno. Se persino dopo l’11 settembre, mentre in Medio Oriente (e non solo) soffia forte il vento antiamericano, milioni di musulmani preferiscono diventare statunitensi piuttosto che europei, a che serve crogiolarsi nella retorica dell’«Europa gentile»? Che ne è del nostro civil power?

La ricomposizione della frattura demo-migratoria che mina l’Occidente è improbabile. Se mai avverrà, sarà per l’europeizzazione dell’America più che per l’americanizzazione dell’Europa. Oggi quasi tutti i governi veterocontinentali - con la notevole eccezione del nostro - enfatizzano i rischi piuttosto che le opportunità dell’«invasione». Tendiamo ad autorappresentarci come fortezza assediata. Fino a immaginare un sistema europeo di controllo dei visti (Vis) fondato su una banca dati in cui sarebbero custoditi nomi, volti e impronte digitali di ogni straniero entrato nell’Unione Europea. Anche se talvolta avvolgiamo la sindrome da assedio nella retorica europeista, come quando celebriamo il tentativo di alzare barriere verso l’esterno quale apertura dei confini interni (Schengen).

Ma ora anche l’America accenna a chiudersi. Il paese è in guerra. Come sempre, preferisce combatterla altrove, sperando di dirottare lontano i terroristi che potrebbero colpirla ancora al cuore. In tale clima non è scontato distinguere fra lavoratori stranieri - aspiranti americani - e potenziali attentatori. Al di là delle misure di sicurezza, emerge la diffidenza verso gli «altri». Di cui soffrono anche immigrati del tutto estranei all’islamismo militante, a cominciare dai latinos. Il Muro del Rio Grande è un monumento alla paura dei clandestini. Oggi valutati intorno ai 12 milioni, dei quali 7-8 milioni ispanici, in prevalenza messicani.

Bush ha proposto nel 2005 una legge che punta sull’attrazione di forza lavoro coltivata e sui permessi temporanei, implicando una gigantesca sanatoria.

Un approccio troppo liberale per la schiacciante maggioranza bipartisan dei senatori. Destra repubblicana, ostile a ogni sanatoria intesa come 'tradimento della patria', e sinistra democratica, sensibile alla lobby sindacale, che teme lo spiazzamento dei lavoratori nativi, hanno affossato insieme il testo della Casa Bianca. Se ne riparlerà forse con il nuovo presidente.

In America come in Europa i governi sopravvalutano la possibilità di governare i flussi migratori. A determinarli è l’incrocio fra domanda e offerta di lavoro, alimentata in Europa dal declino demografico. In questo mercato transnazionale intervengono attori diversi, portatori di interessi contrastanti. Il demografo Antonio Golini ne conta otto. Quattro principali: migrante; paese di destinazione; paesi di transito; trafficanti di manodopera.

E quattro secondari: paese di provenienza; famiglia d’origine; diaspore di connazionali che formano una catena migratoria; datori di lavoro della nazione di arrivo. Per quanto sia potente e deciso, lo Stato obiettivo del migrante difficilmente può tenere sotto controllo gli altri sette fattori. Risultato: i paletti all’immigrazione imposti con le quote non fermano i clandestini, si procede quindi alle sanatorie, le quali suscitano nuove aspettative. E così via, in un circolo assai poco virtuoso.

Vorrei e non vorrei

L’Italia è paradigma ed epicentro del declino geopolitico, demografico ed economico europeo, avviato con le due guerre mondiali ma tuttora in corso. Non c’è rapporto fra l’influenza delle potenze europee d’inizio Novecento e ciò che ne residua oggi. Se il nostro continente ospitava nel 1913 il 28% della popolazione mondiale, nel 2000 eravamo al 13% e nel 2050 rischiamo di non superare il 7%. Parallela la perdita di peso economico: alla vigilia della Grande Guerra il pil continentale valeva il 47% su scala globale, nel 2000 eravamo al 26%, metà di quanto se ne prevede per il 2050 (13%). Una 'rivoluzione geodemografica', giusta la definizione di Massimo Livi Bacci.

In prospettiva storica, siamo dunque una nazione calante in un continente illuminato di luce occidua. Eppure restiamo uno dei paesi più ricchi al mondo, una meta alla moda per milioni di stranieri. Non solo turisti, ma uomini e donne che pensano di poter aspirare qui da noi a una vita migliore.

Se non è troppo tardi, il riscatto dell’Italia verterà sulla leva migratoria come risorsa nazionale. Certo senza immigrati il declino demografico ed economico del nostro paese avrebbe già assunto il profilo del crollo.

La conoscenza del fenomeno migratorio è il punto di partenza per favorire la convivenza e persino un certo grado di integrazione fra italiani di ceppo e new entries. Sembra ovvio, ma non lo è affatto. L’aria del tempo è tutt’altra. Viviamo uno dei ricorrenti 'treni di paura' che percorrono l’Occidente. Timore del 'diverso', che induce riflessi pavloviani e blocca financo la curiosità per chi viene da fuori. Del quale sappiamo poco. Ora, qualsiasi approccio si voglia privilegiare, compreso il rigetto dell’immigrato manu militari, non può prescindere dalla fredda analisi della questione.

Non pare che le pubbliche autorità ne siano convinte, stando ai miseri investimenti devoluti a tal fine, da cui scaturiscono dati incompleti, se non virtuali o addirittura manipolati.

Proviamo a sistemare quel poco che sappiamo in uno scenario del caso italiano. Ne emergeranno alcuni punti fermi e qualche linea di tendenza.

1) I crescenti flussi migratori incrociano l’intero territorio nazionale, con una marcata concentrazione al Nord (59,5%, contro il 27% del Centro e il 13,5% del Sud) (carta a colori 1). Roma e Milano ospitano da sole più di uno straniero su cinque, ma la tendenza è a sparpagliarsi fuori delle maggiori città. Le provenienze sono quasi universali, con un terzo originato dai primi tre paesi in graduatoria: Romania, Albania e Marocco. Ogni 10 immigrati, 5 sono europei (soprattutto dell’Est), 2 africani, 2 asiatici e 1 americano. Il 49,1% sono cristiani, seguiti da un milione di musulmani (33,2%). In prevalenza arrivano giovani: il 70% degli immigrati ha fra i 15 e i 44 anni.

2) L’Italia è non solo paese di transito verso altri Stati europei, ma meta di residenza. Il 60% degli immigrati pensa di restare con noi, anche perché l’80% considera di vivere qui meglio che nel paese di origine.

3) I clandestini (oltre mezzo milione) sono per il 64% overstayers - persone che entrano regolarmente salvo restare una volta scaduto il permesso - per il 23% hanno violato di nascosto le frontiere, il restante 13% è sbarcato sulle coste. Le principali direttrici di provenienza sono i Balcani e (molto meno) l’Africa settentrionale. Paradossalmente, i nostri media enfatizzano l’emergenza mediterranea, mentre trascurano la filiera dell’Est, assai corposa e soprattutto coincidente con le rotte dei traffici di droga in partenza dall’Asia centrale.

4) L’Italia detiene il primato europeo di irregolari, in termini assoluti e relativi. In buona parte restano disoccupati. Molti alimentano l’economia 'informale', contribuendo a disegnare segmenti etnici nel mercato del lavoro (muratori romeni, ristoratori cinesi, prostitute nigeriane eccetera). Mafie etniche - in cooperazione fra loro, raramente con le nostre - gestiscono il traffico di esseri umani dalla partenza all’approdo in Italia.

Esiste un nesso fortissimo fra clandestinità, ghettizzazione e criminalità: quasi tutti gli stranieri che finiscono nelle nostre carceri sono irregolari.

Lo stato della questione migratoria si ricava intrecciando tali dati con le percezioni reciproche fra italiani e stranieri e con le scelte operative, nostre e altrui, che ne derivano.

L’indagine Demos-Coop curata da Ilvo Diamanti che pubblichiamo in questo volume rileva quanto stia crescendo in Italia la paura dell’«altro da noi»: il 43,2% degli interpellati vede l’immigrato come una minaccia alla sicurezza. Allo stesso tempo, quasi la metà degli italiani (46,4%) considera quello stesso immigrato utile per aprire il nostro paese al mondo, e il 41,5% concede che è 'una risorsa per la nostra economia'. La nostra percezione dello straniero in casa si conferma ambigua. La febbre securitaria coabita con la coscienza di quanto gli 'altri' siano necessari al nostro benessere (vedi l’articolo di Fabio Bordignon e Luigi Ceccarini).

Ci muoviamo lungo un sentiero stretto. L’umore pubblico può volgere rapidamente al peggio. La minaccia più grave è il risveglio delle cellule terroristiche dormienti, incistate nelle comunità islamiche, soprattutto maghrebine. Per i jihadisti l’Italia resta un’importante base logistica, che può facilmente trasformarsi in obiettivo di attentati. Il sogno del nostro governo di produrre un 'islam italiano', centrato sulla Consulta islamica, è fallito.

E nessuno sa come la gente potrebbe reagire a un attacco terroristico di primo grado. Da cui forse scaturirebbe una guerra fredda fra italiani e immigrati musulmani, o addirittura rappresaglie 'spontanee' a sfondo razzistico. Certo l’intreccio fra ingenuo 'buonismo' e allarmismo emergenziale produce insicurezza e apre la strada agli imprenditori politici dell’odio razziale.

Più difficile quantificare e qualificare i sentimenti altrui verso di noi.

Il miglior metro è la tendenza dei flussi, in continuo aumento: se vengono qui, vuol dire che non ci stanno poi male. La relativa prossimità ai paesi di origine spiega molto, ma non tutto. In Italia indigeni e allogeni confliggono meno che nei paesi di immigrazione storica. Sarà per la minor quota degli stranieri sul totale degli abitanti (gap che peraltro stiamo rapidamente colmando), per la maggior dispersione territoriale e quindi la minore omogeneità etnica degli insediamenti - le banlieues alla francese non sono (ancora) la nostra norma - o per il lavoro di volontari laici e cattolici che surrogano in parte le carenze dello Stato stabilendo un contatto cordiale e fattivo con gli stranieri.

Ma trascurata debolezza delle istituzioni e aggressiva potenza delle mafie etniche potrebbero produrre una miscela micidiale. A Roma come a Milano, a Napoli come a Torino, ma anche in provincia e nelle campagne, si stanno coagulando ghetti etnici gestiti da organizzazioni criminali, in cui capibastone stranieri sfruttano i connazionali clandestini senza che del nostro Stato si scorga l’ombra. E in cui gli italiani diventano stranieri.

La rivolta nella Chinatown milanese è più di un campanello di allarme: una comunità autosufficiente, tendenzialmente appartata, tiene in scacco le autorità italiane nel cuore di una nostra metropoli e accusa la polizia di aggressione premeditata: 'Siamo come le erbacce', ha scritto un anonimo cinese di Milano, 'ci diffondiamo con rapidità e le piante più deboli (gli italiani) si sentono in pericolo. Così preferiscono attaccarci'.

Nel Sud, dove ampie fette di territorio sono gestite dalle mafie nostrane, si prospettano guerre fra bande criminali italiane e straniere. Un solo esempio: a Castelvolturno, nel Casertano, i nigeriani sfruttano le loro prostitute e controllano il mercato del lavoro. Con il clan dei casalesi, il cui dominio tocca il confine del Nigerialand locale, le mafie nere stanno osservando una pax camorristica appesa a un filo. Certo non possiamo chiedere ai comboniani - che ospitano ex prostitute ed ex carcerati d’origine africana - di impedire la resa dei conti fra criminali campani e nigeriani.

Noi+loro=?

I migranti sono semi di nuove comunità. Non illudiamoci di poterli piantare come e dove ci pare. Al massimo, possiamo contribuire a orientarne la crescita, mediando fra culture e aspettative diverse. Cercando di salvaguardare i nostri valori e, in qualche misura, le nostre leggi (ma se non le rispettiamo noi, come possiamo pretenderlo dagli altri?).

Chi arriva in Italia non incontra un progetto nazionale, uno Stato forte. Non siamo né saremo mai l’America, e nemmeno la Francia. L’integrazione all’italiana, nel migliore dei casi, è adesione a uno stile di vita tollerante (o menefreghista), variabile da regione a regione, che produce innesti più promettenti al Nord (carta 2 e tabella 3). Vale in genere il vantaggio di controlli meno pervasivi e lo svantaggio di servizi meno efficienti che nell’Europa centro-settentrionale. Oltre alla mobilità sociale quasi nulla e alla sovrana indifferenza al merito, fattori che contribuiscono a deviare altrove gli immigrati in gamba e ad attrarre i mascalzoni.

Scoraggiando poi l’italianizzazione delle seconde generazioni: solo un immigrato su cento diventa nostro connazionale, ma dopo aver speso quindici o vent’anni per sfuggire alle trappole di una legge ancora impregnata di ius sanguinis e a sbattere la testa contro il muro di gomma delle nostre leggendarie burocrazie.

Il disegno di legge Amato-Ferrero, perno della politica immigratoria del governo di centrosinistra, punta ad accelerare l’integrazione e a semplificare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro per prosciugare le sacche di clandestinità diffuse sul territorio. È improbabile che veda mai la luce. In ogni caso, difficilmente usciremo nel prossimo futuro dal meccanismo semiautomatico delle sanatorie. A conferma che con gli strumenti di cui dispongono gli Stati nazionali - anche più efficienti e legittimati del nostro - non si gestisce un macrofenomeno transnazionale. Quanto all’Unione Europea, meglio non illudersi: ognuno fa per sé, magari contro il vicino.

A tendenze costanti, gli italiani sono destinati a coesistere con milioni di stranieri insediati a macchia di leopardo in comunità semiautonome.

Loro saranno loro. E noi saremo noi. Non una vera convivenza. Comunità ed esistenze parallele, che si ignoreranno e/o si scontreranno, mai riconoscendosi pari dignità.

Non è affatto scontato che la nazione italiana possa sopravvivere a tale prova. Stentiamo a collaborare tra noi, figuriamoci con gli immigrati.

Per questo dobbiamo correggere la rotta.

Ernest Renan spiegava che le nazioni si fondano sulla solidarietà. Sono una conquista da coltivare giorno dopo giorno. Se fosse stato italiano, Renan avrebbe ammesso che certe nazioni non necessitano di un plebiscito quotidiano, quando si fondano su una storia meno recente di quella francese e non hanno alle spalle una rivoluzione da legittimare. Forse non sbagliava {tip Nota 15 nel testo::A. Gramsci, Nel mondo grande e terribile. Antologia degli scritti 1914-1935, a cura di G. Vacca, Torino 2007, Einaudi, p. 182.}Antonio Gramsci{/tip} quando osservava che 'il nazionalismo di marca francese è una escrescenza anacronistica nella storia italiana, propria di gente che ha la testa voltata all’indietro come i dannati danteschi'. Giacché 'il popolo italiano è quel popolo che “nazionalmente” è più interessato a una moderna forma di cosmopolitismo'.

Ma nessuna comunità, nazionale o meno, può prescindere dalla condivisione della memoria e delle prassi - non necessariamente codificate - indotte dalla tradizione e coniugate con il mutamento. Più che a Renan, guardiamo al genio medievale di Fibonacci. Il matematico pisano, educato all’algebra sulle sponde del Mediterraneo arabo, padre della serie in cui ogni numero è somma dei due precedenti. Quella progressione logica può applicarsi al futuro dell’Italia: continueremo ad esistere se armonizzeremo il consueto con l’esotico, se il presente affonderà nel passato per suscitare un futuro aperto ma integrato. Arricchito da chi ci raggiunge da fuori, soprattutto dai suoi figli e nipoti.

Obiettivo arduo, che presuppone l’incrocio di due volontà, nostra e altrui. In sé l’immigrato non è risorsa né minaccia. Diventa l’una o l’altra se funziona o fallisce la chimica dell’«integrazione leggera», all’italiana.

Scettica, ma consapevole. Non c’è terza via: il meticciato ben temperato è il lievito dell’umanità, gli esperimenti di 'purificazione' razziale ne sono la tomba.