Da Limes 2007-4-4928

I grandi cicli migratori europei

di Massimo Livi Bacci

L’attuale capacità dell’Europa di attrarre stranieri chiude una fase lunga cinque secoli, quella delle emigrazioni dal Vecchio Continente. Cause e origini di questi fenomeni. La perdita di centralità demografica è parallela al declino delle potenze europee.

1. Nei due decenni a cavallo dell'inizio del terzo millennio, l’Europa è divenuta la regione di massima attrazione dei flussi migratori internazionali. Italia e Spagna, nell’ultimo quinquennio, hanno avuto un’immigrazione più intensa (tenuto conto delle dimensioni demografiche) di quella assorbita dall’America ricca a nord del Rio Grande. La persistente debolezza demografica di buona parte del continente - particolarmente dell’Europa mediterranea e della Germania - e la buona ripresa economica fanno ritenere che per molti anni ancora (forse un paio di decenni) l’Europa continuerà ad essere meta di flussi consistenti.

Se non ci fosse immigrazione, i giovani che oggi hanno tra 20 e 40 anni non potrebbero essere rimpiazzati dai giovanissimi sotto i 20: i secondi sono meno numerosi dei primi del 30-35% in Italia, Spagna e Germania. Altrove il deficit è minore ma, salvo che in Francia e in Gran Bretagna e in qualche paese del Nord scandinavo, pur sempre notevole. Nei paesi delle rive Sud ed Est del Mediterraneo - nonostante la rapida diminuzione della natalità negli ultimi vent’anni - la popolazione giovane (motore delle migrazioni) continuerà a crescere velocemente. Una quota considerevole di questi giovani, spinti dal divario economico, considereranno l’emigrazione come un possibile obiettivo.

Per trovare un’Europa che attrae risorse umane bisogna tornare indietro almeno di mezzo millennio: è con l’avvento dell’età moderna che l’immigrazione nel continente si affievolisce e cessa. Nei millenni precedenti, le popolazioni del continente si erano arricchite per flussi che varcavano il Mediterraneo, provenienti da sud-est, o che traversavano le steppe attraverso la porta orientale del continente, tra il Caspio e gli Urali.

L’avvento dell’epoca moderna chiude un ciclo di immigrazione e apre una nuova fase storica, contraddistinta dall’entrata dell’America nell’orbita dell’Europa e dall’emigrazione di popolamento verso i nuovi continenti e, in misura assai più limitata, verso l’Africa e l’Asia. Un’Europa importatrice di risorse umane fino al Quattrocento diventa esportatrice per cinque secoli, fino alla nuova fase di immigrazione della quale stiamo testimoniando l’inizio.

2. Il trasporto di massa di persone e cose che ha reso possibile per l’Europa il controllo del continente americano non sarebbe avvenuto senza il progresso della navigazione e la maggiore efficienza nella cattura dell’energia eolica. Che ebbe un grande effetto nonostante rappresentasse una modestissima quota (una frazione dell’1%) dei consumi energetici degli europei. L’evoluzione avviene per l’impulso dei paesi atlantici: i grandi velieri del Portogallo, nel Trecento e nel Quattrocento, consentono espansione e conquista. Non che nel Mediterraneo non vi fossero stati progressi sia nella capacità di carico sia nelle tecniche di navigazione (vela latina, bussola, timone) ma le innovazioni più rilevanti avvengono nell’Atlantico. Un progresso che si può sintetizzare nello sviluppo di una complessa velatura; nella transizione dalla nave a un albero alla nave a tre alberi; nell’aumento del tonnellaggio e quindi nell’aumento della capacità di carico, della sicurezza e della velocità del trasporto. Legati a queste prerogative sono, ovviamente, la convenienza e il costo del trasporto.

Il governatore Ovando arriva a Santo Domingo il 15 aprile del 1502, con 32 navi e 2.500 passeggeri: una grande spedizione, e non sono ancora trascorsi dieci anni dal primo rischioso e geniale viaggio di Colombo. Ogni nave portava, in media, un’ottantina di persone tra equipaggio e passeggeri, oltre a viveri, bagagli, derrate per la colonia, utensili, materie prime, sementi, animali e piante. Si tratta della prima spedizione di vero e proprio popolamento dell’isola, che a fine decennio conterà, si dice, 10 mila coloni spagnoli con una discreta proporzione di donne.

L’istituzione di una colonia di popolamento presupponeva anche l’esistenza di un regolare traffico, capace di scambiare con la madrepatria merci, persone e informazioni.

Già nel decennio 1506-1515 il numero delle navi in partenza dai porti della Spagna verso il Nuovo Mondo era dell’ordine di una trentina all’anno con una capacità di trasporto di due o tre mila persone. Capacità limitata, ma sufficiente ad iniziare una colonizzazione di popolamento. Il tonnellaggio medio, pari a circa 100 tonnellate all’inizio del Cinquecento, risulta triplicato verso la metà del Seicento; il traffico raggiunge il massimo tra il 1590 e il 1620 - sia in termini di navi che di tonnellaggio - un periodo durante il quale più di 100 navi all’anno partivano alla volta dell’America. Sulla base di questi dati, è stato stimato che l’emigrazione spagnola transoceanica, nel secolo e mezzo considerato, sia ammontata a circa 450 mila emigranti, con una media annua di tremila persone.

Quanto scritto per l’emigrazione spagnola può ripetersi, naturalmente, per quella dalle isole britanniche verso il Nordamerica e i Caraibi, o dal Portogallo al Brasile. Per la sola popolazione inglese, il saldo migratorio (per tutte le destinazioni, ma con predominanza nordamericana) sarebbe stato pari a 270 mila persone tra il 1541 e il 1600, a 713 mila unità nel Seicento e a 517 mila nel Settecento. Per quanto riguarda il Portogallo, l’emigrazione sarebbe stata assai più intensa, date le piccole dimensioni del paese: si sono fatte le cifre di 4 mila emigranti in media nel Cinquecento e nel Seicento, cresciuti a 9 mila all’anno nel Settecento in conseguenza delle scoperte minerarie in Brasile. Dei grandi imperi coloniali solo la Francia - il paese più popoloso d’Europa - fu avaro di emigranti; assai modesto fu il flusso transoceanico verso il Canada, che contò appena 27 mila passaggi transoceanici tra il 1600 e il 1730; poco rilevante fu anche l’emigrazione verso le Antille. Tra gli Stati non coloniali, l’emigrazione verso l’America fu abbastanza rilevante per la Germania, con perdite valutate tra le 125 mila e le 200 mila unità nel corso del Settecento.

Verso il 1800 la popolazione di origine europea era pari a circa 3,5 milioni nell’America del Nord, a 2,5 milioni nell’America ispanica e a 1 milione in Brasile.

Giustificano questi numeri flussi di emigrazione consistenti anche se molto piccoli rispetto alle cifre ottocentesche. La capacità di trasporto permetteva al Portogallo, nel 1747, di disporre la trasmigrazione di 4 mila famiglie dalle Azzorre e da Madera, provviste del necessario per colonizzare l’isola di Santa Catarina e la terraferma brasiliana adiacente. Né l’intenso traffico transoceanico era limitato alle destinazioni americane: la Dutch East India Company (Voc) durante i due secoli della sua esistenza (1602-1795) ebbe ad imbarcare quasi un milione di persone dirette ad oriente, di cui una metà rientrò e una metà rimase (spesso per sopravvivere poco tempo) in Asia o Africa.

Dalla metà del millennio il mondo si apre alla penetrazione europea e un intero continente all’insediamento di un continuo anche se esiguo flusso immigratorio.

Anche di questo processo fu protagonista l’Europa atlantica. Dal punto di vista strettamente demografico, l’emigrazione europea ebbe un’importanza relativamente modesta, e fu una modesta frazione della tratta africana che condusse in America, tra il 1500 e il 1800, oltre sette milioni di schiavi. Si valuta la migrazione netta dall’Europa verso l’America in poco più di due milioni nel periodo 1500-1760 (tabella 1): un saldo medio annuo di appena 8 mila unità da un continente che al termine del periodo si avvicinava a 150 milioni di abitanti. Benché questi emigranti fossero in prevalenza uomini giovani, l’impatto demografico fu praticamente ininfluente sulla dinamica aggregata. Non così, naturalmente, fu per le aree nelle quali si concentrarono le spinte ad emigrare. Ma i 7 milioni di abitanti di origine europea che abitavano il continente americano verso il 1800 - esito di quei modesti flussi migratori - avevano modellato il Nuovo Mondo ad immagine e somiglianza del Vecchio Continente: lingua, religione, istituzioni, città, tecnologia e perfino - entro certi limiti - ambiente, profondamente modificato da piante e animali di origine eurasiatica. Le premesse per attirare e accogliere la grande migrazione ottocentesca c’erano tutte.

3. La grande migrazione transoceanica ottocentesca marca una discontinuità col passato per le sue dimensioni di massa e la sua diffusione nel continente. E oltre alle dimensioni numeriche - che coinvolgono decine di milioni di europei - anche il profilo sociale degli immigrati muta: tra di essi prevalgono adesso i ceti rurali impoveriti perché privi di terra o vittime della frammentazione sospinta dalla crescita demografica. Contrariamente al passato, l’emigrazione non proviene solo dagli Stati atlantici del continente alla testa dei loro imperi coloniali, ma si estende a quasi tutte le parti d’Europa.

Per rimanere al livello aggregato, il fenomeno migratorio si comprende meglio ricordando alcune forze di fondo all’opera in tutta Europa con intensità e cronologia variabili. Anzitutto va ricordata l’accelerazione della crescita demografica che si determina a partire dalla rivoluzione industriale. Tra il 1800 e il 1900, la popolazione europea cresce da 195 a 422 milioni di abitanti (nonostante la forte emigrazione) con un tasso d’incremento medio dello 0,8% (con punte dell’1,3% in Inghilterra e dell’1% in Russia), un tasso doppio di quello realizzato nel Settecento e quadruplo di quello realizzato tra il 1500 e il 1700. Al netto dell’emigrazione, il tasso d’incremento naturale (natalità meno mortalità) supera l’1% e si avvicina all’1,5% in alcuni periodi e paesi. Ciò significa che il numero di persone in età lavorativa cresce assai più velocemente della produttività dell’agricoltura. Il secondo fenomeno concorrente è costituito dall’aumento della produttività del lavoro in agricoltura e dalla creazione, per questa via, di forza di lavoro in eccesso. L’aumento della produttività del lavoro sarebbe stato in Europa (Russia esclusa) dello 0,6% all’anno tra il 1800 e il 1850, un valore assai inferiore a quello dell’aumento della popolazione lavorativa. La crescita della produttività si rafforza in seguito raggiungendo lo 0,9% tra il 1850 e il 1880 e l’1,2% tra il 1880 e il 1910. Si tratta di aumenti dovuti ad una varietà di fattori: la meccanizzazione, l’irrigazione, la selezione delle sementi, l’organizzazione dei mercati. Tuttavia, per larga parte dell’Ottocento, il divario tra crescita demografica e aumento della produttività erodeva i salari reali, determinava il frazionamento della terra oltre i limiti fisiologici, impoveriva i piccoli proprietari, faceva crescere le famiglie senza terra: insomma, in termini maltusiani, creava un surplus demografico. Fino verso la metà del secolo la popolazione rurale continuò ad aumentare. Del resto (a parte la Russia) di terra molta non ce n’era: si è calcolato che quella coltivabile aumentasse da 140 a 147 milioni di ettari (cioè assai poco) nel mezzo secolo successivo al 1860. Scarse erano quindi le possibilità di impiego agricolo per i surplus demografici delle campagne.

Se la spinta a emigrare delle campagne tende ad aumentare durante il corso del secolo, non tutta la pressione si tramuta in emigrazione fuori d’Europa - o fuori dei confini nazionali. Quote anche importanti di popolazione rurale vengono assorbite dal processo di industrializzazione. Del resto le stesse forze che stimolano lo sviluppo agricolo e la sua accresciuta produttività contribuiscono al processo di rivoluzione industriale. L’industrializzazione e la concomitante crescita delle città con il connesso aumento delle attività di servizio costituiscono sbocchi consistenti per le popolazioni rurali. Se circa i tre quarti della forza di lavoro europea (escludiamo la Russia, ancora una volta) erano impegnati nell’agricoltura all’inizio del secolo, la quota scendeva alla metà verso il 1850 e a un terzo verso l’inizio del Novecento.

Fino al 1850 l’ammontare assoluto della forza di lavoro agricola aveva continuato ad aumentare, per poi stabilizzarsi e cominciare a diminuire. Il continente perde sempre più la sua fisionomia rurale; le attività manifatturiere, estrattive e di costruzione si espandono e così quelle che oggi chiamiamo attività terziarie. Il processo di urbanizzazione è intenso e accresce le occasioni di lavoro nell’amministrazione, nei trasporti, nel commercio, nei servizi.

Mano a mano che si sviluppa l’industria e cresce la domanda di lavoro nel settore manifatturiero, la pressione emigratoria diminuisce. Tra fine Ottocento e inizio Novecento c’è un’evidente correlazione inversa tra sviluppo dell’industria ed emigrazione; quando gli occupati nell’industria si avvicinano a quelli dell’agricoltura gli emigranti transoceanici calano. Durante gli ultimi decenni dell’Ottocento, in Gran Bretagna i primi avevano superato i secondi e l’emigrazione aveva perso da tempo il carattere di fenomeno di massa. Prima della Grande Guerra gli occupati nell’industria avevano superato quelli in agricoltura in Belgio (che non aveva mai conosciuto migrazione di massa), in Germania e in Svizzera, dove l’emigrazione era cessata. Nei paesi mediterranei, come Italia e Spagna, dove l’industrializzazione accelerò il passo nel ventennio successivo alla seconda guerra mondiale, l’emigrazione si esaurì nello stesso periodo. In altri paesi (Olanda, Svezia, Norvegia) nei quali l’industrializzazione venne a dominare l’economia tra le due guerre, l’emigrazione si era già spenta per le restrizioni poste dalla grande crisi.

Il quadro dell’emigrazione qui delineato ha privilegiato alcune dimensioni «macro» trascurandone altre: vale la pena enumerare le più rilevanti. La prima è quella «politica» sotto la cui etichetta vanno posti una serie di aspetti, dall’intolleranza religiosa (che ha avuto rilevanza non solo nel regime antico, ma anche durante l’Ottocento: basta pensare all’emigrazione degli ebrei russi); alle politiche interne che hanno incentivato o disincentivato le partenze con manovre di prezzi e imposte, liberiste o protezioniste; ai vincoli giuridici e politici alle partenze e via dicendo.

Il caso francese, ancora una volta assai particolare nel panorama europeo per l’assenza di spinte migratorie (pur in presenza di un vasto dominio coloniale e di una forte influenza politica internazionale), può essere visto sotto vari aspetti: quello demografico, perché l’abbassamento della fecondità (alleggerendo la pressione demografica) ha reso «superflua» l’emigrazione; quello economico-sociale, per la struttura rurale fatta di piccoli proprietari visceralmente attaccati alla terra e poco attratti dall’emigrazione; quello culturale e politico, con il rifiuto della subalternità connesso con l’emigrazione di massa.

Un’altra dimensione trascurata è quella dell’autoalimentazione del processo migratorio; una volta iniziato un flusso con una pattuglia di selezionati e avventurosi pionieri, le partenze successive vengono rese via via più facili per i costi decrescenti dell’integrazione, propiziata dalla presenza di una comunità amica. Un’altra ancora, di norma appena accennata, riguarda la facilità del trasporto, il rapido estendersi della rete ferroviaria, l’enorme sviluppo dei trasporti marittimi - la prima traversata atlantica di una nave a vapore è del 1833 - l’aumento della capacità, l’abbassamento dei tempi di percorrenza, la regolarità dei passaggi e, soprattutto, l’abbassamento dei costi. Infine, di grande rilevanza è la politica dei paesi di accoglienza: si pensi allo Homstead Act (1862) che concedeva terra senza oneri a capifamiglia di 21 anni o più, intenzionati a coltivarla e che fossero cittadini degli Stati Uniti o avessero fatto richiesta di diventarlo. Stimoli analoghi all’immigrazione furono predisposti anche da altri paesi, come Argentina e Brasile.

Per gli Stati Uniti - che hanno assorbito più della metà dell’intero flusso transoceanico - è invalsa una distinzione semplificatrice della grande emigrazione europea, tra «vecchia» e «nuova» emigrazione (grafico 1). La «vecchia» migrazione proviene dalle isole britanniche, dalla Germania, dalla Scandinavia e dagli altri paesi dell’Europa centrale e settentrionale; raggiunge il suo massimo negli anni Ottanta dell’Ottocento. Un’alta proporzione di questi emigranti si dedicherà ad attività agricole e, negli Stati Uniti, costituirà il nerbo della penetrazione verso ovest; molti sono di religione protestante o riformata; alta è la frequenza di interi nuclei familiari.

La 'nuova' emigrazione proviene soprattutto dall’Europa mediterranea e orientale (e in particolare dall’Italia); essa diventa consistente negli anni Ottanta e maggioritaria a partire dagli anni Novanta dell’Ottocento; in Nordamerica è attratta soprattutto dalla crescita urbana e industriale e da una domanda di lavoro nei settori manifatturiero e delle costruzioni; è di religione prevalentemente cattolica; è costituita in prevalenza da migranti uomini. Si calcola che tra il 1840 e il 1932 siano partiti per destinazioni transoceaniche 18 milioni di persone dalle isole britanniche; quasi altrettanti dalle penisole iberica e italiana (oltre 10 milioni da quest’ultima, e più della metà di questi verso gli Stati Uniti); circa 15 milioni da Austria-Ungheria, Germania e Russia; 2 milioni dalla Scandinavia - per non citare che le maggiori provenienze (carta). Questo fiume di emigrati - che dette luogo naturalmente anche ad alti flussi di rientri - si diresse per 34 milioni verso gli Stati Uniti, per oltre 7 verso Argentina ed Uruguay, oltre 5 verso il Canada, per 4,5 verso il Brasile, per 3,5 verso Australia e Nuova Zelanda.

Alla vigilia della Grande Guerra, l’Europa aveva trasferito oltreoceano alcune decine di milioni di abitanti, alleggerendo le conseguenze del proprio dinamismo demografico, e aveva contribuito fortemente alla crescita e al consolidamento demografico dei paesi d’Oltreoceano. L’estensione verso il Pacifico della frontiera americana, o verso l’interno e verso sud di quella argentina, debbono molto all’emigrazione europea. Al 1860, l’estensione della superficie coltivata negli Stati Uniti, in Canada e in Argentina era di 66 milioni di ettari, contro 140 in Europa (esclusa la Russia); nel 1910 la prima era arrivata a 174 milioni e la seconda a 147. Ma l’espansione in Occidente non deve far dimenticare quella verso Oriente, che ha scavalcato gli Urali e colonizzato l’inospitale Siberia. Tra il 1850 e la Grande Guerra – quando l’emigrazione praticamente cessò - 5,3 milioni di persone si insediarono nella Russia asiatica, dei quali 3,6 milioni tra il 1897 e il 1911. Un movimento che riguardava qualche decina di migliaia di persone all’anno, sospinto dall’abolizione del servaggio nel 1861 e dalla progressiva saturazione delle terre più fertili, e fu accelerato enormemente negli anni Novanta dall’apertura della ferrovia transiberiana. Al 1914 la grande espansione dell’Europa era giunta al termine, e tra i grandi paesi europei era stata l’Italia a dare il contributo demografico maggiore.

4. La grande migrazione è stato il fenomeno demografico più impressionante dell’Ottocento per dimensione e per le implicazioni sullo sviluppo di più continenti.

Ma con la prima guerra mondiale vengono a cessare le condizioni che l’avevano resa possibile; si allenta la domanda nei paesi di tradizionale destinazione; si attenua l’offerta da parte dell’Europa per il rallentamento della crescita demografica dovuto anche alla perdite belliche. Questi due fenomeni hanno però agito lentamente, mentre fattori più contingenti - la guerra e le politiche migratorie degli Stati - hanno troncato bruscamente l’ondata migratoria. È stato calcolato che circa 1,4 milioni di emigranti lasciassero l’Europa ogni anno tra il 1906 e il 1915; dopo l’inevitabile rallentamento dovuto alla guerra, la cifra si abbassò a circa 0,6 milioni tra il 1921 e il 1930 e a poco più di 100 mila tra il 1930 e il 1940. Vi fu una ripresa nel decennio successivo alla seconda guerra mondiale, ma di durata relativamente breve.

Il freno più efficiente all’emigrazione fu posto dalle restrizioni adottate dagli Stati Uniti, culminate nel National Origin Act del 1924 che non solo impose un tetto al numero annuo di immigrati (poco più di 150 mila persone contro 900 mila all’anno nel periodo anteguerra) ma fu congegnato in modo da penalizzare le aree di provenienza della «nuova immigrazione», cioè l’Europa meridionale e orientale. La quota italiana - circa un quarto dell’immigrazione totale nel periodo anteguerra - fu ridotta a meno del 4% del totale ammissibile.

Altri paesi di immigrazione, anche in conseguenza della grande depressione, assunsero provvedimenti restrittivi e imposero quote all’immigrazione - il Sudafrica nel 1930, la Nuova Zelanda nel 1931, l’Australia nel 1932 e il Brasile nel 1934. Quali ne fossero le ragioni - la pressione per escludere immigrati etnicamente o culturalmente indesiderati, le difficoltà economiche, la convinzione che le società, formate dall’immigrazione, avessero raggiunto un loro assetto stabile - la stagione della grande emigrazione si chiuse, almeno per l’Europa. La breve ripresa dell’emigrazione transoceanica dopo la seconda guerra mondiale avvenne in un contesto diverso e i ricongiungimenti familiari e la sistemazione di rifugiati della guerra predominò sull’emigrazione per motivi di lavoro. L’America del secondo cinquantennio del Novecento, nonostante la contrazione dello spazio e la crescente internazionalizzazione, è paradossalmente più lontana dall’Europa di quella dell’inizio del secolo.

Nel secondo dopoguerra, dunque, la spinta migratoria dell’Europa si esaurisce.

Lo sforzo di ricostruzione ed il forte sviluppo degli anni Cinquanta e Sessanta richiedono manodopera e mettono in moto forti flussi di immigrazione verso le economie più forti del continente. Si tratta però di flussi prevalentemente intraeuropei, provenienti dai paesi dell’area mediterranea che hanno ancora un alto grado di ruralità e una demografia vivace. Tuttavia, la graduale diffusione di un modesto benessere inaridisce l’opzione migratoria di questi paesi. I potenziali candidati all’emigrazione dall’Italia, dalla Spagna o dal Portogallo preferiscono sopportare il costo delle lunghe file di attesa per entrare nei mercati del lavoro domestici che affrontare il costo (psicologico e sociale) dell’emigrazione.

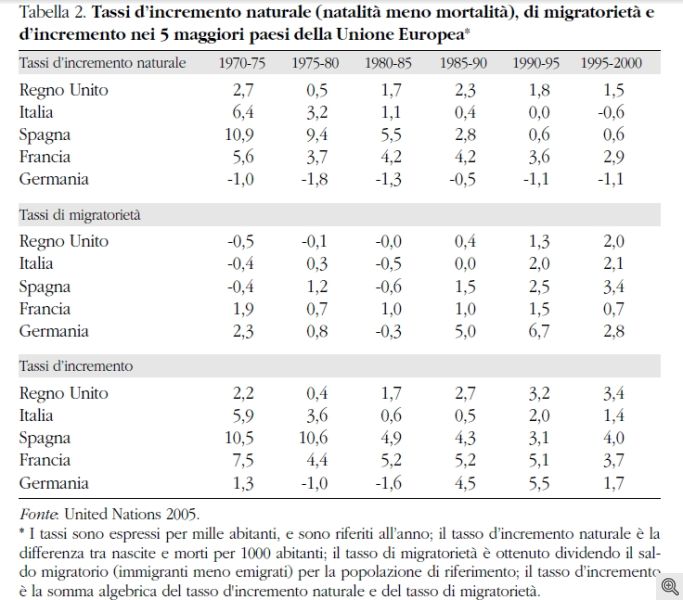

Con gli anni Settanta il potenziale migratorio dell’Europa - per destinazioni sia fuori del continente sia interne a esso - è oramai esaurito. Naturalmente la riconversione produttiva delle economie colpite dalla crisi energetica attenua la domanda di lavoro, ma la ripresa degli anni Ottanta e Novanta comincia a dipendere dai flussi migratori provenienti dall’esterno del continente (tabella 2).

Il fenomeno è stato in parte occultato dai movimenti intraeuropei conseguenti al crollo dei muri - fisici, politici, economici - tra Ovest ed Est. Tuttavia anche questa fonte di migrazione è destinata a inaridirsi principalmente per la debolezza della demografia dei paesi ex socialisti, che hanno una natalità più bassa di quella media del continente, processi d’invecchiamento più veloci, maggiori squilibri tra generazioni.

Poco c’è da fidarsi delle statistiche sulle migrazioni, mal coordinate sul piano internazionale, che non comprendono i flussi irregolari e che - nei singoli paesi - presentano molte lacune. Con un giudizio benevolo potremmo giustificare la pochezza delle statistiche con la difficoltà oggettiva di definire e individuare i migranti.

Un giudizio critico induce però a definire scandalosa la scarsità dei mezzi finanziari e delle risorse intellettuali posti a disposizione degli uffici statistici nazionali e internazionali per una valutazione accurata di uno dei fenomeni più rilevanti di questo inizio secolo.

A inizio 2005 si stimava che gli 'stranieri' presenti nella Ue-25 fossero 26 milioni, dei quali circa la metà provenienti da paesi (oggi) esterni alla Ue. L’altra metà è da considerarsi migrazione 'interna' alla Ue. Considerando gli irregolari, è possibile che lo stock extraUe si aggiri (2007) attorno ai 15 milioni (su quasi mezzo miliardo di abitanti), una cifra destinata ad accrescersi notevolmente nel futuro per i fattori indicati all’inizio.

5. Attorno al 1800, la popolazione europea costituiva circa un quinto della popolazione mondiale. La rivoluzione demografica che prende corpo nell’Ottocento provoca un’accelerazione della crescita e, nonostante l’emigrazione, il peso dell’Europa (comprese le popolazioni dell’Unione Sovietica) raggiunge il suo massimo alla vigilia della prima grande guerra con circa il 28% della popolazione mondiale.

È questo, quasi sicuramente, il massimo 'storico' mai toccato nella nostra èra (prima, non sappiamo). Da allora, il peso europeo è andato diminuendo in ragione della convergenza demografica verso la crescita nulla (oggi) e negativa (domani) e dell’accelerazione dei paesi extraeuropei: circa il 23% nel 1950, il 13% nel 2000 e se accettiamo le più recenti previsioni delle Nazioni Unite, appena il 7% verso il 2050. Una perdita della centralità europea che è anche economica: il peso dell’Europa sull’economia mondiale raggiungeva il massimo nel 1913, col 47%, per declinare gradualmente al 26% del 2000 e, qualora le differenze geografiche di prodotto pro capite restassero quelle di oggi, ad appena il 13% nel 2050. Una vera e propria rivoluzione geodemografica.

Naturalmente questi valori si riferiscono ad un’Europa strettamente ancorata al territorio di riferimento, alla popolazione che vi vive e a ciò che vi produce. È un po’ come se si comparasse la Grecia di Pericle con quella di Alessandro o la Roma dei Gracchi con quella di Augusto. Infatti, se invece che all’Europa geografica ci riferissimo agli europei e ai loro discendenti, il discorso sarebbe un po’ diverso. Lo stock demografico di origine europea sfiorava il 40% della popolazione mondiale alla vigilia della Grande Guerra e produceva i tre quarti del prodotto mondiale; oggi rappresenta pur sempre un quarto della popolazione mondiale e contribuisce al 55% del prodotto del pianeta.