Limes del 2007-4-4924

La paranoia dell'invasione e il futuro dell'Italia

di Ferruccio Pastore

Dobbiamo sciogliere tre nodi strategici per affrontare coerentemente la questione migratoria: quanti immigrati, da quali paesi, con quali diritti. Le ambiguità dei governi e le tendenze dei flussi, in forte crescita nel Sud Europa. La posta in gioco è strategica.

1. Una volta, fino a qualche decennio fa (ma sembra un’altra èra), l’immigrazione - specialmente in Europa - era 'low politics'. Una policy-Cenerentola, tecnica, tranquilla, fatta a suon di circolari amministrative, quasi mai dibattuta nei parlamenti. Una policy che solo eccezionalmente produceva echi significativi sulle pagine dei giornali, ancor meno sugli schermi televisivi.

Uno dei primi politici europei a 'usare' con un certo impatto l’immigrazione come argomento di politica nazionale, fu il conservatore britannico Enoch Powell, in un famoso discorso tenuto a Birmingham, il 20 aprile del 1968. In quella filippica, che contiene già tutti i principali argomenti antimmigrazione che oggi permeano il dibattito, il carismatico Powell invocava la chiusura delle frontiere (ma non agli altamente qualificati che - precisava - 'are not, and never have been, immigrants'). In una prosa infuocata, che ha fatto scuola, chiedeva una decisa politica di incoraggiamento al ritorno, paventava i rischi della legislazione antidiscriminazione proposta dai laburisti allora al governo; concludeva facendo sua la profezia della Sibilla virgiliana, che nel Libro VI dell’Eneide vede il Tevere spumeggiare di sangue ('multo spumantem sanguine').

Il giorno dopo, Powell fu costretto alle dimissioni dallo Shadow Cabinet conservatore, e non ricoprì mai più incarichi di rilievo. Ma sollevò un putiferio, mieté consensi, diede la stura a una tendenza che prosegue tuttora. Nel 1970, il leader tory Edward Heath vinse a sorpresa le elezioni. Secondo alcuni, il nuovo linguaggio, ancorché ambiguamente ripudiato, aveva garantito un vantaggio decisivo.

Da allora, la politica migratoria ha subìto un processo che appare inarrestabile di politicizzazione e mediatizzazione. E l’immigrazione ha scalato tutti i gradini della piramide delle priorità: capitolo imprescindibile nei programmi elettorali, oggetto di continui interventi legislativi, tema di riunioni straordinarie degli esecutivi, nelle capitali nazionali come anche a Bruxelles.

L’opinione pubblica, motore di questa evoluzione, rimane tuttavia volatile, oscillante, ambigua; molti la bollano come schizofrenica. Nell’Italia di inizio 2007, per esempio, sembrava che avessimo imboccato un percorso di raffreddamento e di razionalizzazione del dibattito. Dopo aver fatto campagna elettorale nel 2001 promettendo severità e rigore, la Casa delle libertà aveva dovuto piegarsi all’anima pragmatica del suo elettorato, a scapito dell’altra, quella ideologica. Gli argomenti economici erano prevalsi su quelli psicologici e culturali, e il secondo esecutivo Berlusconi aveva finito per stabilire due record europei: la più grande regolarizzazione della storia (2002: 705 mila domande, oltre 646 mila regolarizzati) e il decreto-flussi più generoso che si ricordi (2006: 340 mila ingressi, di cui 170 mila di cittadini neocomunitari, tetto poi ulteriormente innalzato dal governo Prodi II). In quel clima, che pareva propizio, ha iniziato a prendere forma la nuova strategia di politica migratoria del centrosinistra.

Il primo mattone venne posato in agosto, con una proposta di riforma fortemente innovativa in materia di cittadinanza; in novembre, fu varato un disegno di legge mirato specificamente a lottare contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo degli stranieri; infine, il 24 aprile 2007, il Consiglio dei ministri ha approvato un ambizioso disegno di legge-delega che intende innovare profondamente sia in materia di immigrazione legale che di integrazione e di lotta all’irregolarità. Allo stesso disegno complessivo si possono ricondurre anche provvedimenti di politica religiosa (sei nuove intese firmate nell’aprile 2007, tra cui quelle con gli ortodossi e gli induisti) e altri di natura finanziaria (un Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati: 150 milioni per il triennio 2007-2009).

Una strategia di governo così articolata richiede tempo e una volontà politica solida e costante per essere messa in pratica. Nell’arco di poche settimane, però, è risultato palese che queste condizioni essenziali non erano affatto garantite.

Alla debolezza congenita dell’esecutivo - che si è manifestata per esempio con i distinguo centristi sul cosiddetto autosponsor o sui tempi minimi richiesti per la naturalizzazione - si è sommato l’impatto pesantissimo della contingenza.

I tafferugli tra residenti cinesi e vigili urbani, nel cuore di Milano, il 12 aprile; l’insensato omicidio nella metropolitana romana, il 26 aprile; il drammatico sequestro di un autobus nel novarese, il 15 maggio; la decisa ripresa degli sbarchi - o meglio delle tragedie e dei salvataggi in mare - nelle acque del Canale di Sicilia.

Per quanto diversi, questi episodi, prevedibilmente amplificati dai media e dall’opposizione, hanno concorso a ricreare rapidamente un clima di emergenza, in cui qualsiasi strategia di lungo periodo si pone come un cantiere su un pendio franoso.

Si riapre così - in forma acuta - un dilemma ricorrente e fondamentale nella storia recente delle politiche migratorie in Europa: come impostare e sviluppare un’azione di governo integrata e di ampio respiro, che nel breve termine implica necessariamente scelte impopolari, in un contesto di sondaggiocrazia ipermediatizzata?

2. Non ci sono alternative, però, a un approccio strategico e di lungo periodo.

Paradossalmente, infatti, l’emergenzialismo rischia di produrre immobilismo. Lo ha dimostrato la parabola della Bossi-Fini, legge-manifesto superata dai fatti. Ma oggi neppure una timida marcia indietro verso la Turco-Napolitano del 1998 sarebbe sufficiente: serve una riforma radicale e coraggiosa. Una riforma che ci metta in grado di affrontare tre nodi strategici fondamentali: quanti immigrati? Quali (ossia con quali caratteristiche e da quali paesi)? Con quali diritti?

Quest’ultimo interrogativo è al cuore del dibattito che infuria intorno al disegno di legge Amato-Ferrero. L’opzione di fondo non è tra frontiere aperte e frontiere chiuse. In Italia, persino la Lega si è ormai persuasa della irrinunciabilità dell’immigrazione; sull’altro versante, il liberismo radicale di ispirazione terzomondista rappresenta un’ala battagliera, ma decisamente minoritaria. La vera opzione dunque è un’altra: un’immigrazione tendenzialmente stabile a cui è aperto un percorso di cittadinanza? Oppure un’immigrazione temporanea, interamente soggetta alle leggi del mercato?

Il dilemma non è affatto nuovo, ed è un dilemma sentito in tutto il continente: negli anni Sessanta e Settanta, tutti i principali paesi europei di immigrazione coltivarono più o meno a lungo (la Germania, ufficialmente, fino a pochi anni fa) l’idea che i lavoratori immigrati fossero soltanto ospiti temporanei (guestworkers, Gastarbeiter).

L’illusione dirigista che si potessero importare solo braccia, senza persone annesse (parafrasando una celebre espressione dello scrittore svizzero Max Frisch) naufragò presto. Negli anni della deindustrializzazione, i lavoratori-ospiti si riconvertirono in commercianti, disoccupati di lungo corso, pensionati precoci. Intanto i loro figli erano entrati nelle scuole e molti erano ormai cittadini. Espellerli in massa, come invocavano i tanti emuli di Enoch Powell, era impossibile senza smantellare lo Stato di diritto. I tentativi di incentivarne il ritorno fallirono, a Parigi come a Bonn. Tanti emigranti italiani, spagnoli, greci e portoghesi effettivamente rimpatriarono, ma solo perché a loro la Comunità Europea garantiva che, se fosse andata male, avrebbero sempre potuto riemigrare. Poi, per tre decenni, l’Europa renana e occidentale è rimasta sostanzialmente chiusa a nuovi ingressi legali di lavoratori extra Ue.

Oggi il bisogno si fa di nuovo sentire, ma le opinioni pubbliche sono ostili.

Non è un caso, in un contesto simile, che l’idea di un’immigrazione temporanea o 'circolare' - termine in voga, perché più soft e 'positivo' - si riaffacci sulla scena politica, allettando burocrati e decisori. Peraltro, non è un’idea solo europea: nel 2005, la Global Commission on International Migration (Gcim), voluta da Kofi Annan come grande esercizio di riflessione strategica su scala planetaria, insisteva nel suo rapporto finale proprio sul concetto di circolarità; quell’illustre consesso globale di esperti affermava, un po’ apoditticamente, che «il vecchio paradigma basato sull’insediamento permanente sta progressivamente cedendo il passo a forme di immigrazione temporanea e circolare»; poi concludeva, esortando gli Stati e le organizzazioni internazionali a 'formulare politiche e programmi per massimizzare l’impatto in termini di sviluppo del ritorno e della migrazione circolare'.

L’idea piace, non solo nei grandi paesi di immigrazione non occidentali - come la Malaysia, gli Stati del Golfo o la Libia - dove di integrazione non si parla e l’immigrazione si regola abitualmente a colpi di deportazioni di massa. La storica (ma terribilmente controversa e dall’esito quanto mai incerto riforma bipartisan dell’immigrazione recentemente discussa al Congresso Usa ha tre pilastri fondamentali:

a) la regolarizzazione di 11-12 milioni di irregolari; b) il passaggio da un sistema di ammissione basato sui legami famigliari a uno di tipo «meritocratico», a punti; e infine c) proprio un programma di immigrazione temporanea, che aprirebbe il mercato del lavoro statunitense a 400 mila immigrati con basse qualifiche ogni anno. Costoro potrebbero rimanere per periodi massimi di due anni, rinnovabili per due volte, ma con intervalli obbligatori di un anno da trascorrere nel paese di origine. Le famiglie potrebbero far visita a questi migranti temporanei per non più di un mese all’anno. L’idea dell’immigrazione circolare o temporanea (i due aggettivi non sono necessariamente sinonimi) rimbalza anche in Europa. Rispondendo a un invito fattole dal Consiglio europeo nel dicembre 2006, la Commissione ha recentemente pubblicato una Comunicazione sulla migrazione circolare: Com (2007) 248. L’obiettivo strategico è quello di massimizzare il rendimento complessivo della mobilità del lavoro, facendo in modo, per esempio, che l’emigrazione non si traduca in permanenza improduttiva o in brain drain. Ma il metodo proposto dalla Commissione è soft, non coercitivo come quello in discussione al Senato Usa. Nel documento presentato dal vicepresidente Franco Frattini il 16 maggio 2007, la circolarità è concepita essenzialmente come un’opportunità, da favorire mediante incentivi e forme mirate di liberalizzazione, piuttosto che come un vincolo da imporre con la minaccia di sanzioni.

E in Italia? L’impostazione iniziale del governo della Casa delle libertà, nel 2001, era fortemente orientata verso un Gastarbeitermodell all’italiana. Non è un caso se, nel primo decreto-flussi adottato dall’esecutivo Berlusconi II, la percentuale di stagionali sul totale degli ingressi programmati balzava al 70,4% dal 44% dell’anno prima, per poi salire ancora fino a toccare un picco dell’86,1% nel decreto per il 2003. Ma, nella seconda metà della legislatura, il centrodestra al governo dovette rivedere radicalmente il suo approccio, nel senso di una maggiore tolleranza de facto e flessibilità. Ora, la scelta tendenziale fatta dal centrosinistra (con il disegno di legge Amato-Ferrero, con i provvedimenti in materia di caporalato e di lotta alla tratta, con la proposta sulla cittadinanza) è chiaramente quella di modernizzare mediante i diritti, e non riducendoli. L’idea di base è che l’esclusione e lo sfruttamento dei migranti, non la loro inclusione stabile, siano i veri problemi dell’Italia.

D’altra parte, a favore di un modello di politica migratoria fondato su un percorso di integrazione rapida e duratura militano argomenti solidi di natura economica e demografica, oltre che etico-politica; come scrive il demografo Massimo Livi Bacci: 'Per l’Italia, bisognosa in misura crescente di immigrati, il 'tempo' della permanenza deve essere lungo, e la rotazione bassa'.

3. Una seconda questione di rilevanza strategica che l’Italia, nel ridefinire la sua politica migratoria, ha di fronte è di natura quantitativa: quanti immigrati intendiamo accogliere nei prossimi decenni? La domanda va posta senza ingenuità: è evidente che la politica migratoria, come qualsiasi policy settoriale, si misura con vincoli strutturali e incognite di ogni genere. Le promesse di un’immigrazione governata al 100% sono trappole demagogiche che qualsiasi governo responsabile dovrebbe non solo evitare, ma anche impegnarsi a confutare. Eppure, è chiaro che le determinanti economiche e demografiche, per quanto pesanti, non cancellano del tutto l’autonomia della politica: entro certi limiti, pianificare l’immigrazione si può.

Per impostare un discorso sugli scenari quantitativi, bisogna partire da una chiara consapevolezza della situazione attuale. Ci sono tre tipi di bugie - «lies, damned lies, and statistics» - ammoniva Mark Twain citando Benjamin Disraeli.

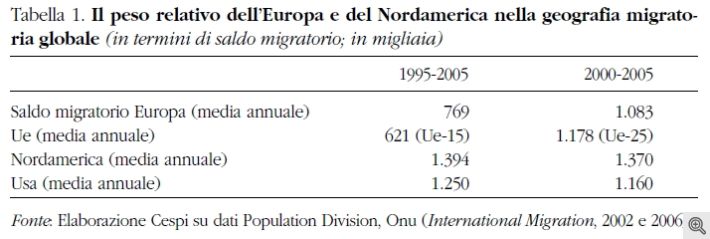

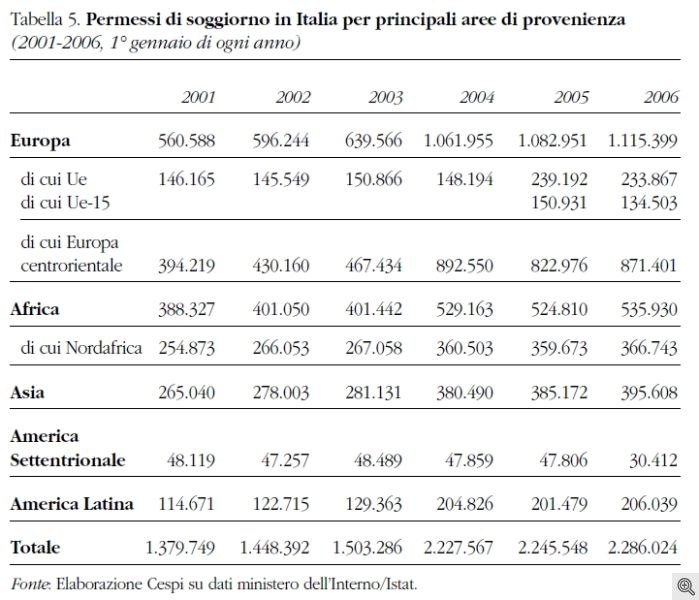

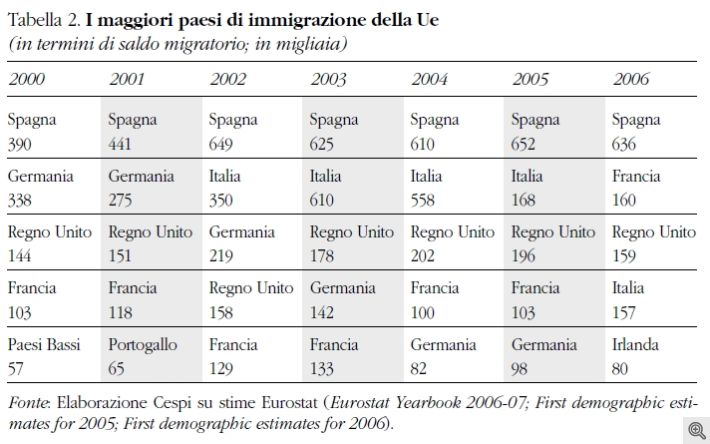

Se è così, le statistiche migratorie sono una sottocategoria particolarmente spinosa: oltre che affette da enormi problemi di definizione, rilevazione e comparazione, sono sistematicamente oggetto di usi fuorvianti o addirittura dolosamente strumentali da parte dei media e della politica. Eppure sono imprescindibili. E se guardiamo, pur con tutte le cautele necessarie, al quadro statistico europeo, ci rendiamo conto di trovarci - come Italia - in una posizione eccezionale. All’interno di un’Unione Europea che ha recentemente sopravanzato gli Stati Uniti come massimo polo di attrazione su scala globale (tabella 1), il nostro paese risulta, da alcuni anni, dopo la Spagna, il principale paese di immigrazione, in termini netti (tabella 2).

Questo panorama statistico è fluido e controverso: perché le stime di Eurostat sono oggetto di revisioni successive, perché la classifica risulta diversa se si assumono come parametro gli ingressi invece dei saldi migratori, e per altri motivi ancora.

Ma ciò che conta, qui, è sottolineare la nuova centralità dell’Europa meridionale nella geografia europea delle migrazioni, e il livello elevatissimo dei flussi registrati da Spagna e Italia nell’ultimo quinquennio. Gli esperti sono concordi nel ritenere che questo boom non dipende affatto da una maggiore esposizione geografica alla pressione migratoria da sud, come i mezzi di informazione tendono a far credere e larghe fette dell’opinione pubblica continuano a pensare. Le spiegazioni non sono da cercare in Africa o in America Latina, ma all’interno dei confini nazionali: perché l’immigrazione è stata la strategia implicita con cui l’Italia ha finora messo una pezza alla perdita di competitività e alla carenza di innovazione nel suo sistema produttivo, alla perdita di efficacia ed efficienza del suo welfare, al suo rapido declino demografico.

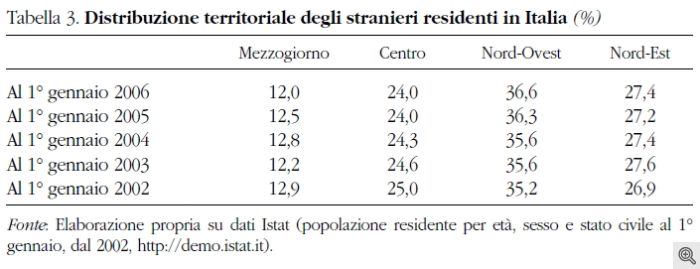

Al di là delle sue caratteristiche specifiche (regolarizzazione come principale strumento regolativo), indubbiamente da riformare, bisogna chiedersi se si tratta di un modello sostenibile. Se l’attuale trend di crescita proseguisse, arriveremmo rapidamente a livelli record: 'Ipotizzando flussi netti di circa 260 mila persone all’anno (media 1999-2004), si avrebbero [nel 2020] 6,9 milioni di immigrati, pari all’11,3% della popolazione'. Inoltre, va sottolineato che si tratterebbe di un incremento localizzato prevalentemente nelle aree settentrionali del paese, dove gli immigrati si concentrano in misura crescente (64% del totale all’inizio del 2006, contro il 62% di soli quattro anni prima) (tabella 3) e dove peraltro l’ostilità al fenomeno sembra essere più marcata.

È probabile, e in generale gli esperti assumono, che i tassi di crescita della popolazione straniera registrati recentemente dall’Italia subiranno un rallentamento.

Nella variante di base delle sue previsioni a lungo termine, Eurostat ipotizza per esempio che il saldo migratorio dell’Italia nel periodo 2004-2051 sarà complessivamente di 'soli' 5,7 milioni, a costo però di un calo sostanzioso della popolazione totale. Ma data la natura irreversibile e l’intensità della tendenza all’invecchiamento della popolazione italiana, un eventuale ridimensionamento del ricorso all’immigrazione nel medio periodo ci imporrebbe un drastico ripensamento del nostro modello sociale ed economico (dall’età pensionabile ai livelli e alla struttura della spesa sociale). Rispetto a dilemmi così radicali, il livello della ricerca e del dibattito appaiono tragicamente inadeguati.

4. Naturalmente, non è solo la quantità di immigrazione che conta, bensì anche la sua qualità, la composizione dei flussi. Il 7 maggio scorso, parlando a Unioncamere, il presidente del Consiglio affermava perentorio: 'Non possiamo continuare ad avere immigrazione di residuo. Dobbiamo scegliere immigrati di cui abbiamo bisogno. Persone altamente qualificate'. Non è un concetto originale: molti leader europei promettono un’immigrazione selezionata, di qualità, cercando anche così di attenuare l’ostilità radicata in gran parte dell’opinione pubblica.

Per un altro verso, è sicuro che la perdita di peso della componente africana dipende anche da scelte istituzionali: è molto più difficile, per esempio, ottenere un visto Schengen a Lagos che a Chis˛inaˇu. Inoltre, gli sforzi sempre più massicci di controllo delle frontiere comuni, da parte dei governi e delle istituzioni europee, si concentrano lungo le frontiere marittime meridionali dell’Unione, in maniera assolutamente sproporzionata rispetto all’entità reale, piuttosto limitata, dei flussi clandestini provenienti dalle coste africane.

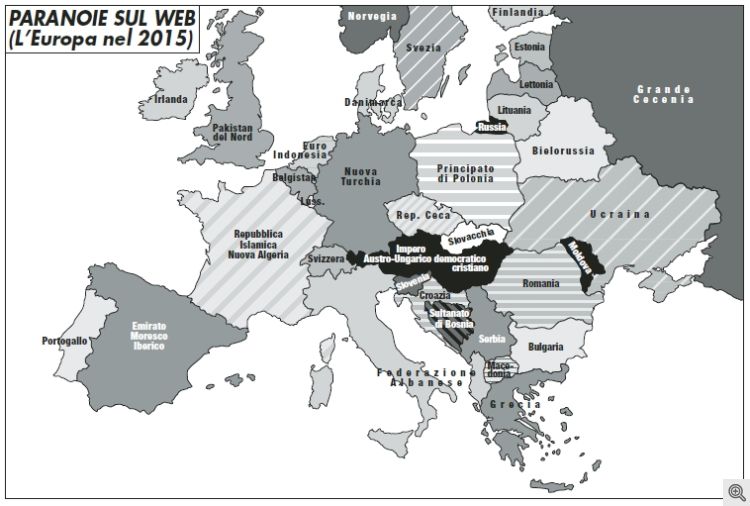

La 'preferenza europea' che caratterizza in modo sempre più forte il modello migratorio italiano, oltre a sollevare questioni di natura etica, pone un problema pratico nel lungo periodo. Il potenziale migratorio dei paesi dell’Europa orientale, a cui l’Italia ha fatto così massicciamente ricorso negli ultimi anni, è limitato. Da qualche anno, i flussi dall’Albania si sono fortemente ridimensionati, non solo per effetto di controlli più efficaci ma anche a causa di una riduzione del potenziale demografico di base. Ora, anche nei rapporti con la Romania e persino con l’Ucraina (il paese del mondo con il tasso di crescita naturale della popolazione più pesantemente negativo), si intravede la possibilità, non troppo remota, di una supply crisis. Occorrerà compiere scelte strategiche fondamentali su quali altre aree privilegiare come bacini di reclutamento. Ovviamente, non si tratterà di scelte astratte, fatte a tavolino. Saranno orientamenti graduali, condizionati da molteplici fattori, tra cui gli sviluppi dell’integrazione europea; la situazione economica e politica internazionale; lo stato dei rapporti bilaterali con i diversi paesi di origine e di transito, anche nel campo della cooperazione allo sviluppo. Ma, pur con molti vincoli, ci sarà la possibilità e la necessità di fare delle scelte: aprirsi con maggior fiducia e decisione al Maghreb e all’Egitto? Inaugurare canali di immigrazione lavorativa dalla Turchia (prima e a prescindere da un’eventuale adesione)? Impostare una politica di immigrazione legale dall’Africa subsahariana? Oppure rendere più strutturata e sistematica l’apertura di fatto verso l’America Latina, magari privilegiando - come si è sperimentato, con scarso successo, nella scorsa legislatura - i paesi etnicamente 'più italiani', come l’Argentina? Qualunque sia il mix prescelto, andrà difeso con forza e coraggio straordinari, per conquistare il consenso necessario e arginare la paranoia dell’invasione.