Spesso poi il concetto di strada si identifica con quello di autostrada veloce e sicura, che se non sempre collega due punti per il percorso più breve, ma permette di viaggiare con velocità e con un minor tempo di percorrenza. Nell’antichità e nell’alto medioevo, fatta qualche eccezione per le grandi vie consolari, i traffici commerciali potevano essere diversi da quelli religiosi e militari, in quanto i primi esigevano strade con percorsi più dolci e sicuri per il trasporto delle merci, evidentemente a scapito del tempo di percorrenza.

Ormai gli studiosi sono arrivati alla convinzione che si debba considerare l’Area di via o di strada come un reticolo di strade quasi parallele ma concorrenti, che univano diversi luoghi e che a seconda delle necessità potevano essere usate singolarmente o collettivamente.

G. Sergi (Nota 8), autore di diversi studi sociali sulla viabilità medievale nelle Alpi, ha coniato il termine di area di strada una via era composta frequentemente da una maglia di strade, che non sono riconducibili ad un unico percorso. Bisogna tener presente i vari condizionamenti imposti dalla morfologia del territorio (in modo particolare i passi di montagna o i guadi dei fiumi) e dal potere che voleva che un determinato tracciato facesse determinato percorso in modo di estendere su quel territorio una strategia di potere sulle risorse umane e naturali. Questo poteva imporre anche lo spostamento o non uso di alcuni anche lunghi tratti viari antichi allo scopo di riunire in una unica entità i rapporti tra un territorio, una rete viaria mutevole e l'intervento umano.

Nei vari periodi storici ci sono state sia una viabilità naturale che una artificiale. La viabilità artificiale è prodotta dal lavoro dell'uomo, e prevale nei secoli in cui vi è un forte potere centrale o locale. La costruzione di strade, massicciate, ponti, ricoveri, e soprattutto la loro manutenzione, è propria infatti del periodo romano e dell'età moderna.

Se si vuole parlare di itinerari dei pellegrini non si deve parlare di una strada ma di una via, vale a dire un itinerario tracciato con fermezza, secondo un preciso programma, e quindi lastricato non di pietra o in mattoni, ma intriso di sudore, di lacrime, di gioia, di speranza, di ricerca, […] di ricerca dell’Assoluto. Tutte le vie sono, perciò stesso, strade: ma non tutte le strade sono vie. Una via presuppone un percorso certo e, come oggi si ama dire, un itinerario con una meta sicura.

Ma in alcuni casi particolari la programmazione è chiara fin dall’inizio, come le viae militares romane, principalmente le viae consulares costruite tra la fine del IV secolo e i primi del II sec. a. C., allorché i Romani, praticamente conclusa la loro conquista della penisola italiana, dovevano controllare il territorio e regolarne i normali traffici degli eserciti, delle informazioni e dei commerci.

Ma bisogna ricordarsi che le vie sono costruite da e per gli uomini: non gli uomini per le vie. I protagonisti della via sono senza dubbio coloro che la concepiscono, la finanziano, la costruiscono: ma chi ne è il vero soggetto è il viator, colui che la percorre (Nota 9).

Il presupposto quindi non è la strada materiale ma la via che veicola il viator, questo è il presupposto e costituisce il patrimonio effettivo di qualunque itinerario non solo terrestre, ma anche marittimo e aereo, e addirittura mentale e spirituale.

E’ un patrimonio immateriale importante che cammina con le gambe degli uomini ed è talmente connaturato con la sostanza umana e la nostra storia che potremmo non accorgerci della sua vitale esistenza.

La via è fondamentale per noi perché l’essere umano non può far a meno di viaggiare, percorrere, visitare, esplorare: viam agere, percorrere una strada, viaggiare appunto, è concetto strettamente imparentato con l’altro, peragere, che indica il cammino e il suo completo percorso attraverso un territorio.

È peregrinus lo straniero, l’estraneo, colui che viene da lontano (Nota 10).

Lungo le strade consolari si sono create altre vie create nel tempo che le intersecano, le correggono o le sostituiscono a livello locale e regionale. Sono passati soldati, mercanti, banditi, pastori, lavoratori, artisti, viaggiatori e più tardi turisti. Ma, per secoli, uno degli utilizzatori è stato il pellegrino con le sue necessità, le sue abitudini, le istituzioni e le strutture che cercavano di rispondere ai suoi bisogni (Nota 11).

In pieno medioevo le strade romane erano diventate in molti tratti impercorribili e tra le strade che dal cuore dell’Europa conducevano a Roma quella di primaria importanza era senz’altro una via che valicando le Alpi attraversava il Po e valicando l’Appennino arrivava a Roma. Anticamente aveva la denominazione dei vari popoli di conquistatori che la dominavano per un lungo periodo sicuramente è stata detta dei Longobardi ma successivamente è stata individuata come la Via Francigena, dai Franchi che avevano conquistato la penisola italiana, poi venne detta anche Romea, che fu percorsa per secoli dai pellegrini verso Roma: sovrani, imperatori, religiosi, persone semplici senza nessuna pretesa di entrare nei libri di storia.

Continua la pubblicazione dei miei appunti....

Questa volta tratto l'opera di Gabriele Tardio, La Via dell'Angelo Michele ovvero..., Edizioni SMIL, 2011.

Si tratta di un'opera, a mio avviso, fondamentale.

Scrive Gabriele:

Non voglio scrivere un bel saggio per accrescere la 'cultura storica' diffusa sul pellegrinaggio garganico, mi limito a raccogliere un po’ di materiale e di riflessioni per sottolineare alcuni temi che meriterebbero di essere studiati e divulgati. Cose ben note e di 'temi di ricerca' già noti agli studiosi, ma spesso non in modo sistemico e che, soprattutto, non arrivano mai ai pellegrini, ai devoti dell’Arcangelo, al grande pubblico o ai nuovi ricercatori. Spesso sono ricerche per soli studiosi e addetti ai lavori per avere contributi pubblici e privati che servono per giustificare finanziamenti o fanno parte della vasta titolografia da concorsi, come diceva Salvemini, che raccolgono tesi di laurea e di dottorato o complesse ricerche riservate a pochi dotti. Molto spesso raccolgono atti di convegni, importantissimi, ma che arrivano al pubblico degli specialisti con anni di ritardo, quando spesso i dati di quelle ricerche, che magari erano all'origine molto innovativi, sono diventati irrimediabilmente obsoleti.

In un altro luogo della sua trattazione scrive:

Chiamarla Via Francigena del sud, Via Sacra Langobardorum, Via Francesca, Via dell’Angelo Michele, Tratturi della transumanza è una pura disputa di studiosi perché i pellegrini si fanno le ‘loro vie’ che devono rispondere alle loro esigenze spirituali, materiali e di opportunità. I pellegrini nei secoli hanno fatto i loro percorsi che sono cambiati per varie situazioni: costruzioni di paesi e ponti; realizzazioni di santuari, chiese e ostelli; assetti geo-politici; percorsi dei pastori e percorsi franchi da pedaggi o controlli polizieschi; impaludamenti e frane; briganti o percorsi sicuri;…

Indubbiamente i percorsi terrestri principali si inserivano nella Montagna sacra da Siponto oppure da Stignano.

Il Nostro aveva le idee estremamente chiare.

Durante una lunga chiacchierata (17 giugno 2013), Gabriele mi è parso molto scoraggiato, ma per riserbo non racconterò cosa mi ha detto.

Il racconto di Gabriele sulla Via dell'Angelo è formato da una serie di appunti rivolti, in primo luogo, ai pellegrini che la percorrono. Al riguardo nella Prefazione, insieme a tante altre cose egli scrive:

Mi scuso con l’amico lettore della non troppo fluidità della esposizione, ma sono miei appunti che ho cercato di mettere in ordine. Spero possano servire ad altri che, essendo più bravi di me, sapranno utilizzarli meglio.

Ho leggermente 'corretto' questi suoi 'appunti' senza cambiare in alcun modo il suo pensiero.

A proposito di Storia, citata a sproposito da tanti sedicenti Dotti, egli scrive:

La manipolazione della storia, del resto, è da sempre, uno degli strumenti più forti per convincere le maggioranze della gente comune che dalle origini del mondo, non hanno la dignità per partecipare alla ridistribuzione del sapere e del potere. E' sconvolgente la cancellazione di ogni forma di cultura che non sia quella delle élite al potere. La cultura non è un'espressione letteraria, ma un modo di vita, e va difesa e tenuta lontana dal potere politico ed economico.

Scrive lo storico Raffaele Iorio in I benedettini e lo splendore dell'anno Mille, Schena Editore, 2006:

... si può non conoscere la storia e tuttavia essa, a nostra insaputa, sopravvive in noi: secondo un proverbio ebraico non tutti possono saperla, nessuno può non sentirla.

Per meglio inquadrare il pellegrinaggio, accludo al testo di Gabriele una robusta cronologia del Medioevo (11 secoli!) con foto, schede monografiche e filmati, una sezione 'Download' nella quale è possibile scaricare dei contributi a 'tema'. Il resto di questa sezione contiene l'ampliamento del 'testo-base' con note, foto, filmati e link con monografie specifiche trovate sul web (quello buono!).

Ah, dimenticavo...

Il testo di Gabriele ha la bellezza di 337 note, alcune molto lunghe.

Date il tempo alla strada di assorbirvi.

Solo un lungo cammino, solo una prolungata permanenza sulla via vi darà questa possibilità.

La pienezza di questa dimensione sarà percepibile solo dopo almeno una settimana che sarete partiti, zaino in spalla e poveri solo di voi stessi.

Sappiate camminare. Offrite il tempo che Dio vi ha regalato (perché ogni minuto della nostra vita è regalato) per restare a lungo sulla sua strada.

E marciate fino alla meta. Abbiate una meta chiara e sacra davanti a voi'.

Con le gambe viaggiano anche le idee e il pellegrinaggio significò e significa anche questo.

Il pellegrinaggio, ha un significativo politico, spirituale, religioso, storico, economico, fisico ma anche di esperienza, di conoscenza di sé, di socializzazione.

E’ un atto 'sacrale' di riconciliazione, vitale per molte culture nello stesso occidente.

Partecipare al pellegrinaggio significa 'esserci', esistere. Come tuttora avviene nelle processioni, nelle feste parrocchiali, negli stadi, nei cortei politici, nel[le] feste di matrimonio e nel funerale.

I poli del pellegrinaggio, soprattutto a partire dal IX secolo, diventano essenzialmente quattro, che tagliano il Mediterraneo in due parti con una polilinea quasi orizzontale da Gerusalemme e dalla Terra Santa (Deus), al Gargano (Angelus), a Roma e Santiago de Compostella (Homo). In questa polilinea che si incontrano le realtà celesti e terrestri della santità alcuni hanno favoleggiato la Via Lattea delle stelle che 'da Dio portano, tramite gli angeli, all’uomo' oppure l’uomo arriva, tramite gli angeli, a Dio.

Dio che si manifesta nella sua gloria e il Figlio che redime l’uomo, l’Angelo che fa da intermediario, Pietro, Giovanni e Giacomo sono i tre apostoli presenti alla Trasfigurazione e sono le mete dei pellegrinaggi a Roma e Compostella.

Quattro saranno i cammini del pellegrinaggio:

- La via di Dio, a Gerusalemme e alla Terra Santa, dove Cristo visse, morì e risorse.

- La via dell'Angelo, a San Michele Arcangelo sul Gargano, dove Dio si manifestò per ricordare la vittoria sul maligno e rafforzare che c’è un unico Dio: Chi come Dio.

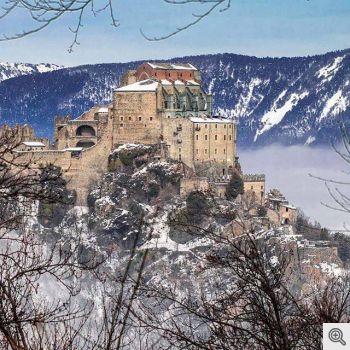

Importanti sono anche altri santuari dell’angelo Michele, i santuari eretti in suo onore non sono legati a reliquie, ma a epifanie: Monte Sant’Angelo in Puglia, Castel Sant’Angelo a Roma, Mont-Saint-Michel in Normandia (Nota 4), Chiusa di San Michele in Piemonte.

- La via dell'uomo, a Roma, dove è presente il rappresentante di Dio nel cristianesimo occidentale, l'esperienza umana, la sede di Pietro.

- La via lattea, la via delle stelle, a Compostela, la pluralità delle culture e delle etnie, i confini del mondo, la progettualità rivolta al futuro, la trasposizione collettiva delle esperienze individuali, l'esaltazione dello Spirito per rivendicare la libertà dei figli di Dio.

Naturalmente le strade dei pellegrinaggi si intrecciano dando vita ad alcuni dei grandi centri del pellegrinaggio. Non si raggiunge una città percorrendo la via retta, ma operando deviazioni, ritorni, soste anche molto prolungate.

Il cammino di san Michele Arcangelo, con molte diramazioni e variabili, spesso si intreccia con gli altri Cammini, è il più complesso ed attraversa tutta l'Europa. Uno dei tanti rami nasce in Irlanda, si definisce in Cornovaglia, nel santuario di san Michele, che diventa un'isola durante la bassa marea. Si sviluppa in Normandia, in un luogo naturalmente analogo su un monte-isola. Comincia ad intrecciarsi con le altre strade che diventeranno il Cammino di Santiago e Francigeno e si sviluppa nella Francia centrale, in Alvergna, nei punti nodali dei percorsi che dal Nord, dalla Scandinavia, dall'Europa centrale ed orientale, dai Paesi Slavi portano a Santiago. Ma si identifica con il Cammino verso Roma per poi proseguire sulle vie che portano ad arrivare alla Montagna del Gargano dove c’è uno dei santuari cristiani più importanti e antichi dedicato all’arcangelo Michele; ma questo santuario è anche il più semplice e umile perché conserva ancora l’austerità arcaica e la presenza angelica senza troppe mani d’uomo che trasformano e alterano, nella nuda roccia si incontra Dio tramite il suo arcangelo Michele.

Per questa realtà stradale medioevale sono valide le osservazioni di Giuseppe Sergi, secondo cui nessuna grande strada medievale può concepirsi come un percorso unico e definito, ma piuttosto in senso dinamico come un asse viario, nel quale confluiscono vie secondarie, cioè come area di strada o fascio di strade, che possono avere un percorso prevalente.

Sul tracciato dei pellegrini si stanno intensificando le ricerche non tanto per pura ricerca storica ma solo perché si sta ‘scoprendo’ un interesse economico-turistico nel cercare di far camminare il turismo religioso e escursionistico sull’esempio del cammino jacobeo.

In attesa che tali soluzioni siano decise la Via viene 'tirata per la giacchetta' da molti amministratori e imprenditori turistici. Infatti spesso non ci si 'ricorda' che chi percorre la Via dei pellegrini sono persone a piedi per le quali allungare di qualche chilometro il percorso è cosa gravosa. Così, in Italia, stanno nascendo molte vie di cammini come la francigena che si sta dividendo in due vie francigene: quella politica-imprenditoriale indicata dai cartelli ufficiali che spesso fanno allungare il percorso senza particolari motivi e quella che percorrono i semplici pellegrini seguendo la loro logica dettata dal buon senso.

Partire per un lungo cammino come quello di un pellegrinaggio richiede una preparazione iniziale sia mentale che fisica. Per restare in cammino, per riuscire a non abbandonare dopo le prime difficoltà, fatiche o delusioni c’è bisogno di una preparazione preventiva.

Corpo e testa devo essere allenati e motivati.

Il pellegrino non ha bisogno di conquistare risultati cronometrici. Ciascuno deve camminare ascoltando il ritmo tranquillo del proprio corpo senza forzare. Non è in gioco solo la salute fisica ma la santità: la dimensione spirituale del cammino.

Ma gli accorgimenti pratici non hanno valore e sono anche poco efficaci senza le motivazioni che stanno alla base del pellegrinaggio. Lo spirito e quindi la motivazione spirituale è la forza che deve muove ogni uomo. Il pellegrino parte cercando qualcosa, cammina per una meta con un obbiettivo chiaro anche se cammina con la non-certezza di cosa incontrerà lungo il cammino.

Se il cammino non è vissuto in questa dimensione diventa un veloce passaggio, un correre di chilometri, un tempo ritagliato, un’autogiustificazione. Meglio allora andare al mare o fare turismo nelle grandi città d’arte; meglio andare con gli amici per trattorie o agriturismi oppure fare un giro per rifugi alpini.

Può accadere che chi parte troppo convinto delle proprie idee, forte della propria sicurezza si perda lungo il cammino perché incapace di ‘sentire’ la meraviglia e lo stupore, incapace di accettare e accogliere ciò che il cammino gli regala. Il gioco di Dio è solo per i piccoli che sono liberi di accettare tutto e di meravigliarsi del fiore che sboccia.

L'epoca attuale registra un certo interesse per i pellegrinaggi realizzati a piedi sulle antiche vie. In questi ultimi anni il cammino di Santiago é diventato l'immagine di una nuova sensibilità che determina importanti conseguenze nel campo della fede, della cultura, dei fenomeni sociali, della economia e della politica. Da alcuni anni anche in Italia le vie dei pellegrini riprendono a strutturasi su questa base e a riscoprire e valorizzare gli antichi tracciati.

La cosiddetta via Francigena italiana vuole assumere un valore esemplare: essa è via romea per coloro che vanno a Roma, via gerosolimitana per chi si dirige verso i porti della Puglia per dirigersi verso la Terrasanta, via micaelica o dell'Angelo per chi va a Monte Sant'Angelo infine via compostellana per chi la percorre verso nord congiungendo Santiago.

Il cammino in sé non è un fine ma un mezzo: il migliore senza dubbio e il più anticamente conosciuto per liberarci da tutti i legami che c’incatenano ai nostri comodi, alle nostre pigrizie, alle nostre abitudini, ossia in definitiva a noi stessi.

Camminare è bene perché stanca, perché ci purifica: il sacco pesa, le scarpe o i ciottoli della strada vi ammaccano i piedi, il sole picchia con forza, la sete o la fame vi attanagliano, l’anima tenuta prigioniera del corpo troppo ben curato, a poco a poco spicca il volo' (Nota 7)

La Via dell’Angelo Michele, che precedentemente era Langobardorum e Francigena, era un itinerario storico che ha avuto la prerogativa di mettere in comunicazione culture, leggi, idee, arti dei diversi paesi d’Europa. Non solo ha contribuito alla sua costruzione ma ha contribuito a creare anche le fondamenta di un’Europa ampia senza troppe barriere, favorendo nuovi scambi culturali e commerciali che hanno prodotto lo sviluppo delle tradizioni locali come feste, fiere, mercati, delle innovazioni tecnologiche e lo scambio delle mercanzie, delle conoscenze e della cultura. La via Francigena, sovrapponendosi alle antiche vie e non sempre alle antiche strade, era un percorso che ha scalzato le vecchie culture romane e longobarde, si è fortemente intrisa della cultura franca e perciò detta anche francesca, o dei franceschi o anche Ruga Francisca.

Per costituirsi come collegamento tra le regioni transalpine e Roma, dalle Alpi si innescava sulle vie precedenti come quella dei Longobardi e dei pellegrini, da cui la duplice denominazione. Si collegava la vasta zona dei Franchi del centroeurop[e]a al Piemonte e all’Italia, attraverso le Alpi con il Monginevro e il Moncenisio, confluenti, nel versante italiano, nel nodo viario di Susa. Altri punti di accesso erano il Grande e il Piccolo S. Bernardo, il cui sbocco sul versante italiano è la valle d'Aosta. Fra tutti questi valichi, uno dei più frequentati dai pellegrini fu certamente quello del Moncenisio, il cui percorso di accesso all'Italia è segnato dall'antichissima abbazia di Novalesa e dalla Sacra di S. Michele, sorta nelle vicinanze del luogo che vide l'esercito di Carlo Magno aggirare a sorpresa lo sbarramento posto dall'esercito di Adelchi, figlio di Desiderio, ultimo re longobardo. Altre tappe fondamentali furono Pavia, ex capitale longobarda,e Piacenza, nodo viario importantissimo.

La vera figura che è diffusa in tutta Europa è l’Arcangelo Michele, dalla Scandinavia alle isole inglesi, da tutti i paesi mediterranei ai paesi dell’arco alpino e del bacino del Reno, dalla penisola spagnola a tutta la fascia centrale europea che dalla Francia arriva anche in Russia.

Interessante sarebbe individuare una via europea di San Michele come Itinerario culturale europeo che oltre a poter avere alcune direttrici di percorso di collegamento abbia anche una mappatura virtuale di tutte le realtà territoriali, culturali, religiose e di tradizioni che hanno in comune la devozione, la cultura e l’arte del culto micaelitico.

Oltre Monte Sant’Angelo sul Gargano sono interessanti i santuari macaelici costruiti ad instar di quello garganico come Castel Sant’Angelo a Roma, Mont-Saint-Michel in Normandia, la sacra di San Michele in val di Susa, St. Michael’s Mount in Cornovaglia, Saint Michel d'Alguilhe du Puy en Velay che è posto sul cammino di Santiago, la chiesa di San Michele a Fulda, Saint Mihiel nella Lorena che è inserito in un sistema stradale che attraversa l’Europa sia verticalmente che orizzontalmente […].

In Italia specialmente in territorio toscano, umbro e laziale, la via era detta anche via Romea o via Sacra e, dopo aver raggiunto Roma, proseguiva per il Gargano e la Puglia, da dove i pellegrini si imbarcavano per raggiungere la Terra Santa.

Molti studi di quest’ultimo decennio si focalizzano solo sulla Francigena, ma bisogna ricordare che c’era anche un altro importante percorso di pellegrinaggio: la via Sancti Michelis. Già dal VII sec. la via dell’Angelo era percorsa a livello europeo e già prima dell’X secolo collegava le regioni nordiche con il Mediterraneo in un unico itinerario, tramite il culto dell’Arcangelo Michele in modo che pellegrini e monaci del nord Europa arrivavano al Gargano.

Molti studiosi moderni hanno cercato di dare una visibilità a questa via maestra detta impropriamente Francigena, non mettendo in risalto che c’erano varie vie con le diramazioni e i reticoli. Per ricostruire un itinerario invece di fare ricerche più approfondite hanno considerato principalmente e supinamente solo le memorie del viaggiatore Sigerico, Arcivescovo di Canterbury, che non era solo un pellegrino ma era principalmente un arcivescovo che doveva ricevere il pallio dal Papa. Costui nel 994 si recò a Roma per ricevere il pallio dal Papa e impiegò probabilmente alcuni mesi per percorrere le circa mille miglia tra Canterbury e Roma, dove sostò tre giorni. Durante il ritorno alla sua diocesi tenne un dettagliato diario di viaggio, registrando le ottanta tappe da Roma usque ad mare che oggi vengono considerati i punti nodali per costruire l’itinerario della Via Francigena, anche se questo tracciato gli storici lo sanno bene non è l’unico e il reale percorso europeo. Non è francigeno perché idealmente parte dalle isole britanniche e non è il percorso tipico ma è solo uno dei tanti possibili percorsi.

Da qualche tempo è in atto una accanita discussione accademica tra diversi studiosi per indicare il tratto viario garganico che da Stignano perviene a Monte Sant’Angelo con la denominazione di via francesca invece di quella di maggiore suggestione di via sacra langobardorum.

Poiché tuttavia non risulta finora alcuna testimonianza di una tale denominazione (via sacra langobardorum) in epoca medievale e, ancor più, in considerazione della varietà etnica dei pellegrini e della universalità del culto micaelico, sarebbe forse opportuno (oltre che scientificamente corretto) ripristinare l’uso originario (Nota 14).

Queste belle affermazioni, una del prof. Infante e l’altra del prof. Corsi, sono la chiave di volta di questa ricerca, il pellegrinaggio al santuario micaelico garganico non è stato mai, e non può essere considerato oggi un pellegrinaggio ad appannaggio di un solo popolo ma è un pellegrinaggio europeo, mondiale, cattolico nel senso di universale (Nota 15).

Per questo forse bisognerà non usare più le indicazioni nazionali di un popolo ma indicare questa via con il titolo dell’Arcangelo Michele.

Si cercherà di analizzare le vie che storicamente portavano al santuario garganico, ma si cercherà di porre le basi per proporre nuove idee di nuove possibili vie per l’uomo viator del XXI sec. che rispettoso della tradizione deve essere attento alle nuove esigenze spirituali.

Il santuario (Nota 16) garganico di San Michele Arcangelo è stato frequentato nei suoi quindici secoli da santi, papi ed eroi, ma principalmente da umili pellegrini, gente comune, che non entreranno mai nei libri di storia ma che con il proprio lavoro, con il proprio impegno, con il proprio sacrificio, con la gioia e le lacrime ha costruito la storia dell’uomo: questi sono i veri pellegrini al Santuario del Gargano.

Il santuario di San Michele è stato, fin dalle origini, meta di innumerevoli pellegrinaggi, divenendo il più famoso luogo di culto dell’Occidente. Le iscrizioni, in tutte le lingue e di tutte le epoche, rinvenute dagli archeologi attestano la presenza di pellegrini di moltissime nazionalità: goti, franchi, alemanni, angli, sassoni. Nel periodo delle crociate il Santuario divenne tappa d’obbligo prima di partire per la Terra Santa.

Alla Grotta garganica di Monte Sant’Angelo, sia nell’alto che nel basso medioevo, si arrivava per lo più a piedi. La direttrice principale, per chi si era recato in pellegrinaggio a Roma o per chi voleva raggiungere il santuario garganico, era la Via Sacra. Dopo aver visitato il santuario garganico diversi proseguivano verso i porti pugliesi per imbarcarsi verso la Terra Santa e raggiungere Gerusalemme.

La strada dei pellegrini non era una sola ma era un reticolo: una dalle Alpi (attuale Chiusa di San Michele) arrivava a Pavia, poi valicava l’Appennino per raggiungere Roma e poi tramite le vie della transumanza abruzzese oppure sulla vie romane da Benevento arrivavano a Monte Sant’Angelo; un’altra era quella che da Pavia lungo la linea adriatica faceva raggiungere il Gargano anche ai pellegrini che provenivano dai paesi germanici e slavi; una terza era quella che da Pavia valicando l’Appenino tosco-emiliano si raggiungeva Spoleto e poi la via che da Aquila raggiunge la Puglia sui vari tratturi della transumanza e le vecchie vie romane; un’altra era quella marittima che dai porti delle coste del nord-adriatico si sbarcava a Vieste o a Peschici e si proseguiva a piedi verso Monte Sant’Angelo; l’altra era quella che i pellegrini del sud raggiungevano la montagna santa garganica passando per Foggia e Siponto e da questa provenivano i pellegrini dai vari centri del sud Italia e della Sicilia.

Il prof. Cosimo Damiano Fonseca ha sottolineato in diverse occasioni come, durante il Medioevo, l’unità dell’Europa trovi un essenziale punto di riferimento nella capillare presenza di santuari e nella fitta rete viaria che li collegava. Nel meridione d’Italia e nella Puglia in particolare i santuari di San Michele del Gargano e di San Nicola di Bari hanno fatto da cerniera. Anche se c’è una sostanziale e comune matrice bizantina ma si può cogliere anche una sostanziale differenza sul rapporto che si crea con il resto dell’Europa e del Mediterraneo: col santuario garganico la Puglia ha guardato soprattutto all’Europa centro- settentrionale e alle popolazioni di matrice germanica; con quello nicolaiano al mondo bizantino, alla Russia e ai Paesi dell’Est europeo.

Le Vie antiche europee di San Michele

Omnes viae Romam perducunt - Tutte le strade portano a Roma.

In occidente l'Impero romano realizzò una prima vera e propria rivoluzione stradale che comportò la costruzione di una vastissima rete di strade, in origine di carattere militare, che collegavano tutto l'Impero. Questo complesso sistema viario aveva un'articolata serie di servizi e strutture che garantiva la funzionalità della rete stradale (Nota 17). Con la fine dell'impero le strade romane subirono un progressivo deterioramento, che finì con il determinare l'abbandono del carro come mezzo principale di trasporto e l'adozione del trasporto a spalla o a dorso di mulo nei tratti in cui le strade principali erano inagibili all’uso dei carri.

Ma, con la parabola discendente dell'Impero, e le successive invasioni barbariche, si ebbe una decadenza economica e sociale di notevoli dimensioni.

Durante l'alto medioevo non avvenne un cambio immediato nelle forme di controllo e manutenzione delle strade rispetto al periodo precedente. In età romana era lo stato che organizzava e gestiva la costruzione e la manutenzione delle strade, che erano finanziate ed eseguite dalla popolazione locale. A seguito della caduta dell'Impero lo stato non sempre continuò a esercitare questa funzione. Le antiche strade consolari dovettero essere in parte abbandonate: la mancanza di manutenzione, il crollo dei ponti e l'impaludamento avevano costretto i viaggiatori a scegliere dei percorsi alternativi per b[r]evi e lunghi tratti. Si erano venuti così a formare nuovi itinerari, che a tratti potevano anche coincidere con le vecchie strade, a volte vi passavano vicini, a volte si trattava di percorsi totalmente nuovi. Tuttavia, soltanto alla fine del periodo carolingio (secoli IX-X) il potere pubblico rinunciò in forma sistematica alla partecipazione dei lavori di manutenzione, ordinamento e controllo delle strade, dei ponti e dei porti. La gestione delle strade e dei ponti passò in questo periodo nelle mani dei poteri locali, sia rappresentanti del potere pubblico (feudatari, marchesi, conti), che gruppi signorili emergenti. Nel primo medioevo, accanto agli assi viari maggiori è ricordata l’esistenza di un’articolata viabilità secondaria, non molto estesa e organica al territorio, fatta di sentieri montani e di piste naturali di origine antica.

La complessità della rete viaria minore - il cui sviluppo, pur disagevole, è legato prevalentemente alla formazione di nuovi insediamenti oltre che a ragioni economiche - segna dal VI secolo il confine tra la concezione romana della strada lineare e l’estrema fragilità e versatilità della rete stradale medievale che rispecchia la mentalità dei suoi utenti, di cui Isidoro di Siviglia (560-636) ne 'percepisce il cambiamento che affida alla diversificata semantica delle parole strata, via, iter o itur, itinerarium'. Durante l'età longobarda sono evidenti i segnali dello sconvolgimento della rete viaria di origine romana. Ciò fu il risultato sia della lunga incuria subita dalle strade nel periodo successivo al crollo dell'impero romano d'occidente (476), sia dei nuovi assetti politico-territoriali venutisi a creare con la mancata soggezione da parte dei longobardi di tutta la penisola. Le varie invasioni e le complesse intersecazioni dei territori longobardi e bizantini, e la compresenza all'interno di questi di territori di gruppi 'nemici' non rese più percorribile per intero i lunghi tratti di tutte le strade romane. Quindi spesso in Italia il percorso alto medievale, segue itinerari longobardi basati su parte delle vie romane e parte su antichi tracciati dei popoli nomadi locali.

Una via di comunicazione terrestre deve presentare tutta una serie di infrastrutture e servizi che compaiono funzionalmente rapportati tra loro, e che sono in grado di garantire la sua percorribilità senza discontinuità. È comunque necessario partire dall'idea che non tutte le strade svolgono le stesse funzioni e che, quindi, esiste una gerarchia funzionale che spiega il tipo di opere e di servizi dei quali è dotata la strada.

Per Mannoni (Nota 18) la rete stradale d'età medievale prevedeva l'esistenza di almeno tre gruppi principali di strade:

- vie di lunga percorrenza che uniscono centri maggiori, non compresi nello stesso territorio;

- vie di collegamento tra centri abitati all'interno di uno stesso territorio;

- vie di servizio funzionali all'attività del singolo centro abitato.

Ognuna di questi gruppi di strade era attrezzata in modo diverso, svolgevano funzioni diverse e la loro manutenzione e costruzione era affidata a strutture politiche diverse.

L'insieme di tutti i manufatti e servizi che garantiscono la continuità del percorso e la sua percorribilità, è ciò che compone e definisce il sistema stradale. Un sistema stradale è rappresentato quindi da tutte le strutture che permettono che una via sia un mezzo di comunicazione veloce e sicuro. Le opere costruite presenti su un sistema stradale possono raggrupparsi in quattro categorie principali:

- pavimentazioni e massicciate stradali;

- strutture o opere d'arte che garantiscono la continuità del percorso (ponti, muri di sostegno e d'argine);

- strutture di servizio, principalmente luoghi di sosta, ma anche fucine per ferrare i cavalli, magazzini, punti acqua, etc.;

- le strutture di potere imponevano altre forme di controllo diretto o indiretto della viabilità, come sono le dogane, le porte, o i punti di riscossione dei pedaggi (Nota 19).

Interessante, anche se non particolarmente documentato, è il percorso romano tra Larino e Roma che ci presenta la possibilità di una percorrenza 'veloce' tra la zona adriatica del Molise e Roma senza fare i luoghi giri sulle grandi strade consolari. Cicerone nell'orazione Pro Cluentio descrive diverse vicende tra le quali c’è la tragica cronaca del viaggio di Sassia verso Roma (Nota 20), per assistere al processo dal quale si aspettava la condanna del figlio (Nota 21), viaggio che si svolse sempre di notte nella desolazione e nella solitudine, durante il quale Sassia, con empi riti, nocturna sacrificia (Cic., Cluent. 68, 194), cerca di attirare con preghiere agli inferi e formule misteriose, vota et preces (Cic., Cluent. 68, 194), l’ira degli dei sul figlio al solo scopo ottenerne la condanna (Nota 22) e che per questo viene costantemente respinta da ogni forma di consorzio umano (Nota 23).

Molti studiosi sostengono che gli itinerari dei pellegrinaggi maggiori (Gerusalemme, San Michele Arcangelo in Puglia, Roma, Santiago di Compostela, Canterbury, [ …] sono determinanti per la fondazione di santuari, monasteri, strade, ospizi, mercati.

Su queste molteplici strade si alimenta e si nutre la crescita culturale della nuova Europa che si ricostruisce nel medioevo.

Occasione di contatto e di dialogo tra persone provenienti da nazioni diverse, fu una fonte di apprendimento e di diffusione di culti e tradizioni fino ai luoghi più sperduti, si diede un contributo decisivo alla creazione di un linguaggio e di un quadro simbolico di riferimento che unificò la cultura europea.

Le ragioni di un potenziamento di un percorso lungo la penisola italiana furono diverse.

Nel V secolo sul promontorio del Gargano sorse il più antico e più famoso luogo di culto micaelico dell’occidente, il Santuario di San Michele a Monte Sant’Angelo. Molto presto questo Santuario divenne un luogo importante per la diffusione del culto micaelico in Europa e in Italia e rappresentò il modello ideale per tutti i santuari angelici successivi, che furono appunto eretti ad instar di quello garganico: le cime dei monti, i colli, i luoghi elevati, le grotte profonde furono dalle origini considerate come la sede più appropriata per il culto degli angeli e di Michele in particolare. Da questo periodo si apre la via del pellegrinaggio alla grotta angelica di San Michele sul Gargano. Sono da connettersi ai primi pellegrinaggi al Gargano la costruzione di due chiese, nelle diocesi di Larino e Potenza, che alcuni fedeli chiesero a papa Gelasio (492-496) che fossero consacrate all’Arcangelo. La testimonianza di queste due chiese edificate su terreni di proprietà privata, potrebbero essere l’indicatore della diffusione del culto micaelico in seguito ai primi pellegrinaggi al santuario garganico. In Europa molti pellegrini raggiungono il Gargano e si sviluppano in tutta Europa molti santuari legati all’arcangelo.

La Daunia interessata dal flusso dei pellegrini che percorrevano l’antica via Appia-Traiana in direzione degli imbarchi verso la Terra Santa, conobbe a partire dai secoli VIII e IX una nuova stagione di presenze provenienti da tutta Europa.

Secondo diversi studiosi la via Appia Traiana finì così per diventare nel corso del Medioevo una sorta di Cammino di San Michele, oltre che la via normalmente adoperata da chi voleva recarsi a Gerusalemme. Ma questa affermazione si fa solo tenendo conto delle pochissime relazioni scritte di alcuni pellegrini, senza tener conto che diversi non raggiungevano Roma e in molti casi i mercanti fiorentini per raggiungere il meridione d’Italia passavano da Aquila [e] arrivavano [a]i valichi dell’appennino centrale per raggiungere Napoli oppure la Puglia.

Sicuramente tra il centro e il sud Italia nel basso medioevo, prima attraverso un controllo statale e poi tramite “la dogana delle pecore”, si riuscì ad impostare una politica stradale di grande rilevanza destinata al miglioramento della qualità del sistema di comunicazione, e garantire la sicurezza dei viaggiatori e la percorribilità delle strade sia per lo spostamento stagionale delle greggi che dei commercianti e dei pellegrini.

La pastorizia di transumanza - portatrice di straordinarie conseguenze e valenze culturali e sociali - fu certamente l’attività economica che più di ogni altra ebbe bisogno della viabilità. Anzi la transumanza stessa fu costruttrice di strade-tratturi e permise, certamente più di ogni norma statutaria o disposizione magistrale, il mantenimento e la manutenzione materiale degli itinerari e delle strade. Inoltre, non si può immaginare - almeno per le terre abruzzesi, molisane e pugliesi - una pastorizia che non fosse transumante, atteso che il freddo e la neve erano - e sono - connaturati agli alpeggi e che potevano avere una funzione di pascolo e di ricovero per notevoli quantità di pastori e greggi solo nella stagione buona. Questo corridoio di percorsi non interessa solo la montagna abruzzese e la Puglia piana, ma interessa anche l’agro pontino, la Maremma e i territori umbri e marchigiani che davano ottimo pascolo nel periodo autunale e invernale.

Nell’alto medioevo esiste una notevole attività agro-pastorale e un popolamento nell’area dell’Appennino centrale e meridionale ed appare con sufficiente chiarezza la prevalenza della pastorizia ovina nella Capitanata rispetto alla specializzazione nelle produzioni agricole. D’altronde i dati archeologici, fin dalla fine dell’età neolitica, indicano sull’Appennino ed in rapporto anche con la Piana del Tavoliere, un naturale movimento di pastorizia d’altura transumante che non si interruppe neppure nelle fasi di abbandono o di forte crisi dell’alto medioevo. Anche il commercio del sale compare, nell’area di Salpi tra Siponto e Barletta, come attività importante sia in età romana che nell’alto medioevo e fu certamente - come non smise mai di essere - motivo di vasti traffici di sale dal mare verso la montagna e la pianura.

L’incremento dei pellegrini che percorrevano le contrade della Puglia settentrionale richiedeva oltre che il ripristino o il riadattamento degli antichi sistemi viari romani e antichi, non più curati dall’amministrazione imperiale e locale, in alcuni casi anche l’apertura di nuovi percorsi che facilitassero il cammino dei pellegrini. Si assiste così al progressivo sorgere, in sostituzione delle antiche mansiones e stationes, di una fitta rete di ricoveri assistenziali, spesso gestiti dagli ordini religiosi, 'esclusivamente o parzialmente destinata al servizio di quei pauperes che, per antonomasia, erano i pellegrini'. L’individuazione di tali strutture, organicamente inserite in un contesto geografico ben preciso, permette di conoscere con buona approssimazione i percorsi più frequentati dai viaggiatori del tempo. Le vie del pellegrinaggio potranno quindi essere individuate, oltre che sulla base degli Itinerari di viaggio pervenutici, anche grazie alla presenza della rete di ricoveri e luoghi di ospitalità, costruita appositamente sia per loro che per i commercianti e per i pastori transumanti.

L’identificazione di questi itinerari non esclude che per raggiungere la grotta garganica, esistessero, altri tragitti di cui, però, nei documenti non è stata stata ritrovata attestazione alcuna risalente all’epoca medievale.

Per assistere i numerosi pellegrini che, per i motivi più diversi, si muovono attraverso l'Europa, i monasteri allestiscono, con l'aiuto dei vari monarchi, una rete di xenodochi e ospitali che hanno il compito di dare assistenza ai poveri ed ai pellegrini.

Si realizzano ospizi di piccole dimensioni, talvolta fondati nella casa degli stessi conversi che donavano se stessi e il loro patrimonio alla chiesa, con mezzi limitati e con funzione prevalentemente assistenziale (Nota 31). In parallelo agli ospedali si sviluppò anche una rete d'ospitalità a pagamento per la crescita delle attività commerciali (Nota 32).

Generalmente, accanto alle chiese e ai monasteri vengono costruiti dei locali che hanno funzione di ricovero per i pellegrini diretti ai santuari. A tale proposito le fonti riportano all'inizio del pellegrinaggio cristiano la dizione xenodochium, che significa 'luogo di ricetto per forestieri'; successivamente si afferma il nuovo termine hospitium, le cui strutture servono a dare assistenza temporanea ai pellegrini, sia per quanto riguarda la loro salute che il loro sostentamento. Solo nel tardo Medioevo prendono il sopravvento la cura dei malati e il ricovero dei bambini abbandonati.

Secondo diversi autori, numerose fondazioni monastiche nel periodo longobardo e carolingio furono realizzate in rapporto con una politica stradale. Diversi autori hanno fatto notare come nell'alto medioevo fu la monarchia longobarda e franca a provvedere alla costruzione e manutenzione di una serie di monasteri e punti di sosta di carattere religioso, vincolati ai passi. Con frequenza questi luoghi di sosta si trovavano lungo le strade per i passi montani ma ad una certa distanza dai valichi. Con il favore dei re longobardi Agilulfo e Teodolinda, si fonda un monastero nel 614 a Bobbio, nell'Appennino piacentino, dopo che si ebbe la donazione di terreni con una vecchia chiesa a san Colombano, monaco irlandese (Nota 33). L’abbazia di San Moderanno a Berceto, sulla Cisa, viene fondata nell’VIII sec. dal re longobardo Liutprando, mentre il monastero di S. Benedetto di Montelungo (forse fondato da Leodgar), oltre la Cisa verso Pontremoli, è patrocinato da Adelchi, figlio del re longobardo Desiderio nel 772, che divennero capisaldo nel percorso della Via verso il centro e sud Italia, come avvenne nelle Alpi con le fondazioni di Novalesa nella vicinanza del passo di Moncenisio.

In terra di Capitanata e del Gargano le notizie prima dell’XI sec. sono scarse. Uno dei primi ospizi documentato sorto in Capitanata è quello fatto costruire a Monte Sant’Angelo nel 1098; Giovanni, abate de Curte, figlio di Guaimario di Salerno, chiese ad Enrico, conte di Monte Sant’Angelo, suo zio, unum locum extra urbem ut posset construere xenodochium pro amore Dei ad receptionem et misericordiam hospitum et peregrinorum'. Il conte Enrico, assecondandone la volontà, concesse 'terram cum cisternis et pertinentiis suis extra predictam civitatem quae est de subtus viam publicam quae pergit Sipontum ad costruendum et edificandum ibi xenodochium et ad congregandos homines ibi extraneos adventicios qui in pertinentiis predicti xenodochii manere vel ubicumque sub potestate eius habitare voluerint e una serie di privilegi, come la licentia dandi et offerendi' il diritto di asilo, il diritto di percepire il dazio sulle merci e il plateatico per l’occupazione del suolo da chi facesse 'mercatum aut negotium […] ante ipsum xenodochium', il diritto di amministrare la bassa giustizia e di comporre le liti che avvenivano nell’ambito della giurisdizione dell’ospizio. Con bolla del 9 gennaio 1100 Pasquale II approvò l’erezione dell’ospizio fatta da Giovanni de Curte extra portam civitatis subtus via publica que Sipontum pergit e sub regimine monasterii Montis Casini, precisando le imposte, dovute ex consuetudine alla Curia e quelle dovute all’ospizio, su tutte le donazioni e i proventi destinati pro susceptione et sustentatione […] peregrinorum ac pauperum'(Nota 34). Nello stesso periodo sorse un altro xenodochio in Monte Sant’Angelo (Nota 35).

Diversi autori sostengono che l’abazia di San Giovanni de Lama sul Gargano fu fondata dai Longobardi per essere un xenodochio per i pellegrini diretti alla grotta di San Michele (Nota 36).

Bisognerebbe finire di studiare la tendenza di diversi monasteri (Montecassino, San Vincenzo al Volturno, Santa Sofia, Cava dei Tirreni …) a monopolizzare il settore ospitaliero in zone importanti del Mezzogiorno, tra cui anche la Capitanata e il Gargano in particolare, dove il flusso dei pellegrini era tale da consentire un notevole sviluppo dell’indotto economico e l’accumulo di cospicue rendite.

La regina Ansa, moglie di Desiderio (756-774), da quanto si evince dall'epitaffio posto sulla sua tomba e scritto sicuramente da Paolo Diacono, ha fatto costruire, nell'ambito del santuario di San Michele sul Gargano, dei locali adibiti a ricovero dei pellegrini ampla tecta... postumque paravit (Nota 42).

Un altro ospizio è presente in territorio di Lucera presso San Giacomo, casale di Cava, nel 1203 (Nota 46). Un altro ospizio dedicato a San Matteo è attestato nel 1192 a Salpi (Nota 47). Inoltre, sulla stessa direttiva del santuario di San Michele 'iuxta stratam peregrinorum', dobbiamo ricordare il monastero di San Leonardo di Siponto, dove nel 1167 è ricordato un ospizio per i pellegrini 'cum ospitali domo' (Nota 48).

Il Muratori nelle sue opere diverse volte ritorna sulla ospitalità data ai poveri e ai pellegrini (Nota 49).

Tralasciando alcune testimonianze del culto di san Michele (Nota 50) bisogna ricordare che l'anno 590, essendo in Roma una forte pestilenza, papa san Gregorio Magno per placare “l'ira divina” fece una processione di penitenza, e nel passare per il ponte di San Pietro, oggi detto Sant’Angelo, narrasi che apparisse un angelo nella sommità del sepolcro di Adriano, Mole Adrianae, in atto di rimettere la spada nel fodero per annunziare la cessazione dalla mortalità. Questo fatto e l'apparizione di San Michele arcangelo sul monte Gargano nel secolo precedente, portarono Bonifacio IV ad edificare nel vertice della mole una chiesa ad onore di San Michele, che dall'essere posta in luogo elevato fu chiamata Sant’Angelo inter coelos, e Sant’Angelo inter nubes, ispirato al culto aereo degli angeli, San Pier Damiani lo chiama mons sancti angeli (Nota 51). È lunga dieci metri in forma di cripta, a ricordo della grotta garganica.

L’importanza nella diffusione del culto micaelico bisogna inquadrarlo anche nella predicazione e devozione micaelica che ebbero i monaci irlandesi. Il culto fu caro a San Colombano ed ai monaci colombaniani di Bobbio, lo stesso santo monaco missionario irlandese fondò numerose chiese dedicati all’arcangelo nella sua opera evangelizzatrice in Europa ed eresse nel 615 l'eremo di San Michele di Coli poco distante da Bobbio e dalla sua abbazia (Nota 56). Il prof. Magistretti egregiamente descrive l’importanza strategica dell’Abazia di Bobbio (Nota 57). San Colombano fonda, in Francia, i monasteri di Annegray, Luxeuil e Fontaine, per poi passare in Germania e Svizzera e nel 612 giungere a Milano e Pavia, nel 614 fonda a Bobbio un monastero con il favore dei re longobardi Agilulfo e Teodolinda. Dopo la morte di Colombano la tomba diviene luogo di venerazione anche da parte dei re longobardi che volevano promuoverne il culto. Il monastero di Bobbio, voluto dai re longobardi venne fondato in un luogo strategico (in Val Trebbia, ai piedi del monte Penice), sopra un'importante strada di comunicazione per i pellegrini che si muovevano dalla pianura padana (Tortona, Pavia, Milano) verso la Lunigiana (Lucca, Toscana e Roma) e da Piacenza, porto sul Po (grande via di comunicazione verso l'Adriatico), verso Genova ed il mare Ligure. I monaci di Bobbio, secondo alcuni studiosi, costituirono uno strumento di penetrazione dei re longobardi nelle terre limitrofe alle loro conquiste e i sovrani li favorirono in più occasioni. Il monastero di Bobbio, che ospiterà fino a 150 monaci, diventerà ben presto un importante e vitale centro di cultura sacra e profana, ricco di volumi, pergamene e codici, e dinamico propulsore di attività missionaria. Anche la scomparsa del regno longobardo ed il successivo subentrare dei re franchi non ebbe conseguenze negative per il Monastero, perché già il 5 giugno 774, a Pavia, contemporaneamente alla resa del re longobardo Desiderio, il nuovo re franco Carlo Magno donò l'Alpe Adra (il monte boscoso tra Casarza Ligure e il mare di Trigoso) ai monaci bobbiesi, che ne avevano fatto richiesta.

Esenzioni fiscali e immunità dai pubblici ufficiali furono poi concessi anche dal figlio Ludovico il Pio (Nota 58).

In questo scenario la via di san Michele è segnata anche dai pellegrini spagnoli, delle isole inglesi, della Francia e dalle zone germaniche. Nello scenario medioevale le grandi testimonianze di pellegrini arrivati sul Gargano nei primi anni dell’VIII sec. sono la venuta di monaci provenienti dalla Normandia ed inviati dal santo vescovo Aubert, il pellegrinaggio del conte Wolfand proveniente dall’antica Austrasia (una regione a nord della Francia, attualmente a[l] confine con il Belgio e la Germania).

Nell’ottobre del 708 al vescovo di Avranches in Normandia apparve in sogno l’arcangelo san Michele che gli ordinò di costruire una chiesa in suo onore sull’antico monte Tomba, in mezzo al mare (Nota 63). Dopo varie apparizioni si decide di intraprendere un viaggio al santuario garganico, per prelevare un pezzo di roccia, su cui fondare un nuovo santuario dedicato a S. Michel au péril de la mer. La nuova chiesa sorge identica a quella garganica (Nota 64), il resoconto del viaggio e delle apparizioni si ha nella Revelatio seu apparitio S. Michaelis Arcangeli in partibus occiduis, hac est in Monte Tumba in Gallia (Nota 65). Dalla relazione di quel viaggio risulta che gli inviati francesi sono ricevuti molto affabilmente dal clero garganico, presieduto da un Abate canonicorum. L'intero viaggio, di andata e ritorno, dura quasi un anno, e, specie al ritorno, i messi sono ossequiati e riveriti dalle popolazioni che li ospitano, a causa delle gloriose reliquie che essi trasportano. Si dice che durante il viaggio, là dove essi si fermano, si compiono dei veri e propri miracoli.

Nel 765 Magdalveo, vescovo di Verdun (Nota 70), fece un pellegrinaggio a Roma, dopo aver sostato a Roma, pernotta nel pellegrinaggio del santuario garganico, e quindi prende il mare per la Terrasanta (Nota 71).

Pardulfo, abate di Guéret in Francia, morto nel 737, secondo una vita scritta verso il 750, avrebbe distribuito, come reliquia dell’Arcangelo, polvere del suolo sul quale l'Arcangelo, apparendogli, aveva posato il piede (Nota 72).

Tra l’VIII e il IX secolo si attesta anche alcune iscrizioni di pellegrini provenienti dal regno dei Franchi. Tra questi ha una particolare importanza il monaco Bernardo, il quale raccontò il suo pellegrinaggio nell’Itinerarium Bernardi monachi Franci. Nell'867 ha inizio il noto viaggio del monaco Bernardo, il quale, nel suo Itinerarium fa un dettagliato racconto del suo pellegrinaggio dalla Francia alla Terra Santa. Il monaco Bernardo, dalla Francia, dopo aver visitato Roma, muove alla volta del Gargano, prima di imbarcarsi a Taranto alla volta della Terra Santa. Gli fanno compagnia un frate spagnolo, Teodemondo, e un altro del monastero di S. Innocenzo di Benevento, Stefano. Bernardo trova la Basilica in uno stato fiorentissimo ed è cordialmente accolto dall'Abate Benegnato, che è a capo del clero garganico. Nella sua cronaca di viaggio, Bernardo fa una descrizione del Santuario. Egli entra dall'ingresso situato a nord, e precisamente quello posto sotto l'olmo (successivamente murato in seguito alla costruzione angioina) e vede e descrive le due navate longobarde (delle quali quella di sinistra più ampia), scandite ai lati e al centro da tre archi a tutto sesto che poggiano sulle mensole di grossi pilastri.

Inoltre, l'autore parla di numerosi affreschi esistenti sulle pareti del santuario, forse gli stessi che sono stati trovati negli ultimi scavi (Nota 78).

Leggende simili a quella di Mont Saint Michel ci sono in diversi santuari o siti micaelici sulle coste della Manica sia nella zona inglese che su quella francese. Infatti anche per St. Michael’s Mount, quasi sull’estrema punta della Cornovaglia, si tramanda la leggenda che l’arcangelo Michele sia apparso (nel 495, pare) a un gruppo di pescatori, chiedendo loro di innalzare una chiesa, a onore del Salvatore e suo (Nota 83).

Nei primi trent’anni del IX secolo, il Vescovo galiziano d’Iria Flavia Teodomiro e il Re delle Asturie, Alfonso II detto il Casto, scoprirono in un bosco, ai bordi di una vecchia strada romana, la tomba dell’Apostolo. Nacque così Compostela e con lei i pellegrinaggi dedicati a san Giacomo e il Cammino di Santiago (Nota 84).

A partire dal X secolo viene costruita sul Monte Pirchiriano, in Val di Susa, la Sacra di San Michele, a metà strada tra Normandia e Gargano, considerato come il terzo grande luogo di culto dell’Angelo in occidente. Ed ecco delinearsi il percorso della Via che vede come tappe più importanti Mont Saint Michel in Normandia - Le Puy en Velay - Sacra di san Michele in Val di Susa - Roma - Monte Sant’Angelo sul Gargano. Secondo diversi studiosi l’itinerario si sviluppa generalmente su una via dei Longobardi poi detta Via Francigena da Mont Saint Michel a Roma, sull’Appia da Roma a Benevento, sulla Traiana da Benevento a Troia e da Troia a Monte Sant’Angelo sul Gargano sulla Via Francesca detta anche Strata peregrinorum o Strata Michaelica. Ma altri sostengono che da Roma per raggiungere il Gargano si usava la strada che i pastori transumanti usavano per raggiungere dalla campagna romana i pascoli abruzzesi e il tratto che i pastori abruzzesi usavano per raggiungere i pascoli pugliesi.