Se si racconta ai giovani di come erano i Sammarchesi di settanta, ottanta anni fa, della durezza della vita e delle infinite difficoltà per farvi fronte, si rischia di non essere creduti oppure di non essere neanche ascoltati.

Probabilmente non si rendono conto di quanti sacrifici sono stati fatti per preparare il benessere che hanno trovato venendo al mondo.

Non ci credono perché forse è troppo grande la differenza e non c'è nessuna possibilità di paragone: neanche lontanamente si può fare un raffronto tra le due realtà, quella passata e quella attuale.

Tutto è cambiato, persino l'aspetto fisico delle persone.

Questa affermazione non è una nostra impressione. E' un dato di fatto scientificamente provato: basta osservare gli anziani superiori ai sessanta anni, la cui statura media si aggira sul metro e sessanta, mentre quella dei giovani attuali in media non è inferiore al metro e settanta e ciò non si riferisce ai soli uomini, ma anche alle donne.

Lo sviluppo di cui stiamo trattando sarà dovuto, certamente, al benessere generale del Paese e all'alimentazione abbondante e selezionata secondo quelli che sono i "crismi" della vita moderna. Un'altra causa della differenza è da ricercare nel controllo delle nascite che le giovani coppie praticano: oggi è quasi impossibile trovare famiglie numerose con sei, sette, otto figli così come avveniva nel lontano passato. I giovani oggi sono scolarizzati e sono venuti a conoscenza del come avere e non avere i figli. Ora non si dice più:

Li figghie ce l'ha mannate Gese Criste (I figli li ha mandati Gesù Cristo).

Tutto è cambiato a Sammarco a cominciare dall'ambiente in cui si vive. Basti pensare alle strade fangose e pietrose e alle abitazioni dove i cittadini vivevano. Prima una famiglia numerosa abitava in una casa di pochi metri quadrati senza acqua né fogna. Oggi molte di quelle casupole sono vuote perché la gente è andata ad abitare in comodi appartamenti costruiti nelle periferie del paese: appartamenti con più camere, forniti di servizi igienici e degni di una società moderna al passo con i tempi.

Prima, la casa di abitazione era piccola, di pochi metri quadrati. In quel poco spazio iniziava la vita dei giovani sposi; ma, col tempo, con lo scorrere degli anni, la famiglia diventava di tre, quattro, cinque e, molte volte, anche dieci persone. Lo spazio era sempre lo stesso e le difficoltà aumentavano di pari passo con l'aumento della famiglia. Nella casa non c'era l'acqua e al rifornimento di questo bene essenziale doveva pensarci la donna: la donna doveva andare ai pozzi che stavano in Piazza Oberdan (dietro la Chiesa Madre) a prendere l'acqua da bere e per fare da mangiare, mentre l'acqua per lavare la biancheria la prendeva nella cisterna, se l'aveva; altrimenti la doveva chiedere per favore o pagarla a qualche vicina di casa. La donna in casa doveva pensare a tutto: lavare la biancheria per tutti i componenti della famiglia, fare da mangiare, andare a vuotare la mattina presto il vaso da notte dove tutti quelli della famiglia facevano i loro bisogni. La donna, ancora la donna, doveva pensare a fare il pane (trumpà) e fare quattro, cinque, sei parrozze (pani di diversi chilogrammi) per tutto il nucleo familiare.

Il lavoro non tutti lo trovavano in paese, o nei pressi. Ad esempio i braccianti agricoli, che nei decenni passati costituivano una categoria di lavoratori molto estesa, svolgevano la loro attività prevalentemente in zone lontane da Sammarco come San Severo, Rignano, San Giovanni, Apricena, Foggia. Questo per quanto riguarda la pianura. Per la montagna, invece, si sconfinava nei territori di San Giovanni Rotondo, di Sannicandro Garganico, di Cagnano e così via.

La stessa cosa va detta per gli agricoltori e per lavoratori di altri settori che erano, e lo sono ancora, costretti a svolgere la loro attività in comuni viciniori. I cavapietre, i muratori ed altri, trovando lavoro altrove, non si tiravano indietro, così come avviene tuttora. Questo nostro paese è fatto così e non si può fare diversamente. Soltanto gli artigiani rimanevano sempre in paese e non si allontanavano mai.

La società degli anni Venti, Trenta e oltre era una società alquanto arretrata. L'istruzione, nella maggior parte dei cittadini, non andava oltre la quinta elementare. Pochi ragazzi frequentavano le prime scuole medie, ma una larga fascia di ragazzi si fermava alle primissime elementari per andare a lavorare... appresso alle bestie.

Nelle strade, le famiglie si rispettavano e tutti sapevano tutto di tutti, anche di faccende intime. E tuttavia se c'era da tenere un segreto se lo tenevano per sé senza divulgarlo. Con questo non si vuoi dire che di "criticone" non ce ne fossero, anzi.

Detto questo, non c'è nessuna intenzione di voler far credere che nel paese fossero solo rose e fiori. Anzi. Per esempio tra artigiani (artiste) e contadini (cozze) c'era un astio tremendo pur se immotivato. Gli artigiani si sentivano superiori ai contadini e come tali li trattavano. Questi, che stupidi non erano, ne risentivano e alla minima occasione si scontravano ed erano botte da orbi.

Artigiani, impiegati e professionisti, nelle ore di riposo e durante le feste, se volevano fare una passeggiata, la facevano in Corso Umberto I (attuale Corso Matteotti), mentre per contadini, pastori ed altri gli incontri avvenivano in Corso Giannone, limitatamente alla parte alta tra Via Stilla e la vecchia chiesa di San Bernardino. Il sabato sera e la domenica era un via vai di giovanotti male in arnese e pronti alla rissa con avversari o presunti tali. Molto spesso si metteva mano alle armi, specie al coltello. Qualche volta finiva con il morto. Mai un artigiano si permetteva di fare una passeggiata in quella zona, mentre contadini e pastori scorrazzavano per la chiazza de sotto (il corso di sotto, Corso Umberto I) solo nelle ore piccole, dopo la mezzanotte. Li cozze si avvedevano della differenza che c'era tra loro e i cacachiazza (appellativo molto eloquente che non ha bisogno di traduzione) i quali portavano, oltre la cravatta, il fazzolettino nel taschino della giacca, scarpine (scarpe basse) e, se d'estate, non portavano copricapo, cosa questa che non ancora attecchiva tra i lavoratori della campagna. Di pastori, nel passato, ce n'erano molti e tornavano al paese ogni tre settimane o anche dopo un mese. Succedeva che, arrivando in paese prima di sera, si vergognavano di incontrare gente, persino i parenti più stretti. Perciò soltanto la sera tardi a lu larie de Sante Vastiane (largo San Sebastiano) si sfogavano con gli amici, che erano tanti della medesima condizione.

I loro vestiti erano pesanti e rozzi, essenzialmente di velluto senza alcun pregio e di fattura scarsamente descrivibile. La camicia senza colletto e di stoffa pesante con l'apertura fino allo stomaco. Le scarpe grosse, che si adattavano al passo lungo e cadenzato dell'uomo di campagna. D'inverno indossavano lu cappotte, da non confondere con quello attuale. Era una cappa larga e lunga fino al polpaccio della gamba, di una stoffa pesante. Era questo l'abbigliamento del campagnolo sammarchese  . La testa, poi, era sempre coperta dal cappello o dalla coppola nuova, diversa da quella, eterna, che si indossava in campagna. Quando ad uno di questi moriva un parente stretto, sul braccio della giacca ci metteva una fascia nera e un pezzo di stoffa dello stesso colore sul petto che copriva la camicia, mentre la barba non veniva rasa per molte settimane. E se no che lutto era.

. La testa, poi, era sempre coperta dal cappello o dalla coppola nuova, diversa da quella, eterna, che si indossava in campagna. Quando ad uno di questi moriva un parente stretto, sul braccio della giacca ci metteva una fascia nera e un pezzo di stoffa dello stesso colore sul petto che copriva la camicia, mentre la barba non veniva rasa per molte settimane. E se no che lutto era.

Anche le donne portavano il lutto, anzi erano loro che lo portavano maggiormente. Tanto è vero che una donna, arrivata oltre i trent'anni, portava quasi sempre il vestito nero, perché a quell'età cominciavano a morire o il padre o la madre, gli zii e parenti vari e, poverina, doveva portare persino lu maccature 'ncape (fazzoletto in testa) anch'esso nero.

Abbiamo parlato dell'abbigliamento dell'uomo di campagna, ma lo stesso era per quello di paese con certe piccole sfumature, come dicevamo prima: la cravatta, il fazzolettino nel taschino della giacca, le scarpe lucide e qualche altro particolare.

E la donna come si vestiva? Le donne indossavano, di solito, una giacchettina, una specie di camicetta sopra la tunacedda, una gonna molto ampia pieghettata, lunga fino ai piedi. Sotto la tunacedda bella, ne indossava un'altra che non partiva dalla vita come la prima, ma era attaccata alla pettera, che era una specie di gilet senza maniche e sotto tutto quell'armamentario non mancava la camicia, lunga anch'essa, come gli altri indumenti.

Fino ai primi anni Quaranta, cioè all'entrata in guerra, in Sammarco non tutti i rioni erano forniti di fontanelle con acqua potabile. Quanto alla rete fognante bisognerà aspettare ancora molti anni, prima di poter vedere servite le prime strade e le relative abitazioni. Per completare questo servizio di grande valore sociale e civile si è dovuto attendere sino ai primi anni Ottanta.

Quando i due giovani ricevevano il benestare della famiglia, gli era permesso di "fare l'amore" a distanza: lei alla finestra e lui a passeggiare su e giù nella strada, sotto la finestra. Solo in procinto della data delle nozze ce accredentavane (fidanzavano ufficialmente): con una piccola festa in famiglia, il giovane, accompagnato da genitori e parenti, entrava ufficialmente nella casa della sua ragazza, ricevuto dai familiari vestiti a festa.

Quando una ragazza, nella sua ignoranza e ingenuità, veniva messa incinta e non sposata dal suo seduttore, tutte le colpe si riversavano su di lei che doveva pagare salatissimo la sua leggerezza. Ma il danno maggiore, per quell'epoca, ricadeva sulle spalle dei genitori e dell'intera famiglia. Tutta la famiglia ne era disonorata. Cadeva in un baratro profondo e non c'era nessun mezzo per tirarla fuori, se non il matrimonio. Molte volte la ragazza veniva scacciata da casa e, poi, senza alcun aiuto, poco alla volta, andava a incrementare l'esercito delle lucciole sui marciapiedi delle grandi città. Altre volte si risolveva la faccenda lavando l'onore perduto con il sangue.

Gli uomini di questo nostro paese hanno sempre sofferto la tragedia della disoccupazione. In tutti i continenti sono arrivati i sammarchesi in cerca di lavoro, animati da grandi speranze e mille illusioni. Alla fine se ne sono tornati delusi e poveri, così come erano partiti. Per questo la vita a Sammarco è stata sempre grama.

Il vitto quotidiano dei sammarchesi è conosciuto in quasi tutti i paesi della provincia: lu panecotte (pane cotto) a base di patate, verdura e pane, quando c'era. L'olio sempre poco, altrimenti ti faceva crepare: così si diceva e c'era chi ci credeva. Si consumavano molti legumi: fagioli, ceci, lenticchie, cicerchie, fave e quant'altro riempiva lo stomaco. Di pasta se ne consumava poca, in campagna mai. In campagna, d'autunno, si mangiavano molto spesso castagne cotte e patanedde sane (patate piccole, cotte senza togliere la buccia e mangiate senza pane). In paese, tra gli artigiani e i professionisti, si consumava più pasta, specialmente spaghetti. Con questo non si vuole dire che gli artigiani stessero meglio. No, decisamente no. Anche loro soffrivano la disoccupazione e le ristrettezze, perché poveri e bisognosi come gli altri. E tutti insieme avevano lo stesso problema: la famiglia numerosa. E per sfamare quelle bocche ce ne voleva!

I bambini di quelle famiglie vestivano male: niente cappottini o scarpette intere e idonee ai rigori della stagione fredda. Come vestivano d'estate vestivano d'inverno, al massimo calzavano scarpe vecchie che facevano soltanto figura, perché l'acqua gelata entrava e usciva senza alcun ostacolo. Il nasino era sempre occupato dal muco, essendo i fazzoletti prerogativa dei grandi, e mica di tutti i grandi, perché molti di questi avevano l'abitudine di soffiarsi e con le dita buttare il muco per terra: non ci faceva caso nessuno perché lo facevano in molti.

Spesso i bambini andavano a saziarsi di ciliege, fichi, mele, uva ed altri frutti nelle vigne che circondavano il paese. Per i poveri giardinieri e guardiani, nonostante fossero sempre all'erta, con quei ragazzacci non c'era niente da fare.

Gli anziani vivevano quasi tutti in campagna e molti di loro vi morivano; quando ciò avveniva li portavano in paese su di una bestia, di traverso sul basto. Quei pochi che stavano in paese, ogni sabato giravano da un palazzo all'altro, dove offrivano loro nu solete (cinque centesimi) a testa. A tempo perso se ne stavano appoggiati a lu mure li Grazie  , cioè dietro la chiesa delle Grazie. Erano vestiti male, male sbarbati e scarsamente puliti. Nessuno si occupava di loro. I figli stessi erano poveri e bisognosi. Molto spesso si sentiva che un padre aveva fatto chiamare il figlio dal pretore allo scopo di farsi aiutare economicamente, ma la cosa finiva sempre alla stessa maniera: nulla a procedere essendo il figlio non in grado di mantenerlo... Così nessuno si occupava del povero vecchio, quando, dopo aver speso tutta una vita a lavorare per gli altri, era diventato debole e incapace di mantenere se stesso: le organizzazioni fasciste, con le fanfaronate, dicevano di assistere i bisognosi, ma, nella realtà, non facevano niente di niente e se c'era qualcosa se la pappavano loro. Quanto ai preti, al massimo potevano dare ai vecchi lavoratori l'estrema unzione e poi basta. Neppure tanti religiosi amavano stare molto con i poveri.

, cioè dietro la chiesa delle Grazie. Erano vestiti male, male sbarbati e scarsamente puliti. Nessuno si occupava di loro. I figli stessi erano poveri e bisognosi. Molto spesso si sentiva che un padre aveva fatto chiamare il figlio dal pretore allo scopo di farsi aiutare economicamente, ma la cosa finiva sempre alla stessa maniera: nulla a procedere essendo il figlio non in grado di mantenerlo... Così nessuno si occupava del povero vecchio, quando, dopo aver speso tutta una vita a lavorare per gli altri, era diventato debole e incapace di mantenere se stesso: le organizzazioni fasciste, con le fanfaronate, dicevano di assistere i bisognosi, ma, nella realtà, non facevano niente di niente e se c'era qualcosa se la pappavano loro. Quanto ai preti, al massimo potevano dare ai vecchi lavoratori l'estrema unzione e poi basta. Neppure tanti religiosi amavano stare molto con i poveri.

Le stesse donne anziane, che nella vita di miseria avevano servito in case di famiglie ricche, quando avevano perduto le forze e non riuscivano più a fare quel che facevano da giovani, venivano allontanate dal palazzo senza una liquidazione e senza alcun diritto. "Vai a morire in pace a casa tua".

Nel bosco ci andavano maggiormente i contadini e i ragazzi, ma non si tiravano indietro certi artigiani, magari più bisognosi.

Il riscaldamento dell'ambiente allora si basava esclusivamente sul carbone che veniva acceso nel braciere, che stava sempre al centro della stanza. Le donne si sedevano vicino al braciere e con le ampie gonne, spesso, si mettevano sopra in modo che il calore rimanesse quasi tutto sotto le vesti. A lungo andare sulla pelle delicata delle gambe, e soprattutto delle cosce, si formavano delle macchie, che ricordavano il colore della mortadella: erano li parente. Non erano poche le donne che si producevano delle scottature.

Una categoria caratteristica di giovani professionisti era quella dei medici  , i quali, appena tornati in paese con la laurea in tasca, si facevano comperare dai genitori l'abito con la cravatta e il cappello e prima di ogni cosa il bastoncino da portare in mano fuori casa. A quei giovani professionisti i concittadini erano tenuti a dare il titolo di "don". E se no che professionisti erano?

, i quali, appena tornati in paese con la laurea in tasca, si facevano comperare dai genitori l'abito con la cravatta e il cappello e prima di ogni cosa il bastoncino da portare in mano fuori casa. A quei giovani professionisti i concittadini erano tenuti a dare il titolo di "don". E se no che professionisti erano?

I preti venivano, in gran parte, da famiglie di contadini e comunque di lavoratori. Anche i frati avevano la stessa origine. Alle volte si trattava di orfani.

Quanto alle suore erano di origine modestissima e anche qui non mancavano le orfanelle di padre o addirittura di entrambi i genitori. Sembra quasi che la miseria le spingesse alla vita religiosa.

Il ritrovo dei giovani lavoratori, specie il sabato sera, era la cantina  , dove si giocava al tressette, a scopa, ecc. Le partite erano accompagnate da potenti bevute di vino che li ubriacava e li rendeva inutili e pericolosi. Ma anche la bottega del barbiere era un ritrovo. In quei piccoli locali modesti e senza attrattiva, si raccoglievano molti giovani ai quali piaceva l'allegria e l'armonia del suono della chitarra e del mandolino. E' risaputo che quei barbieri, in un modo o nell'altro, sapevano strimpellare qualche strumento musicale (suonavano tutti ad orecchio). Tra i clienti si trovava spesso qualche giovane bene intonato e così, mentre di giorno si facevano accordi, di sera tardi si andava ad eseguire serenate alle fidanzate di chi lo chiedeva. A pagamento si capisce. Più di una volta, però, a schifio finiva perché arrivavano dei prepotenti i quali imponevano di smettere e di andare a suonare dalle proprie fidanzate. Da qui, più di una volta, nascevano scontri duri e si concludeva la nottata o dai carabinieri o tra gli infermieri.

, dove si giocava al tressette, a scopa, ecc. Le partite erano accompagnate da potenti bevute di vino che li ubriacava e li rendeva inutili e pericolosi. Ma anche la bottega del barbiere era un ritrovo. In quei piccoli locali modesti e senza attrattiva, si raccoglievano molti giovani ai quali piaceva l'allegria e l'armonia del suono della chitarra e del mandolino. E' risaputo che quei barbieri, in un modo o nell'altro, sapevano strimpellare qualche strumento musicale (suonavano tutti ad orecchio). Tra i clienti si trovava spesso qualche giovane bene intonato e così, mentre di giorno si facevano accordi, di sera tardi si andava ad eseguire serenate alle fidanzate di chi lo chiedeva. A pagamento si capisce. Più di una volta, però, a schifio finiva perché arrivavano dei prepotenti i quali imponevano di smettere e di andare a suonare dalle proprie fidanzate. Da qui, più di una volta, nascevano scontri duri e si concludeva la nottata o dai carabinieri o tra gli infermieri.

Come abbiamo avuto modo di ricordare, un tempo si beveva molto vino, di quel vino "battezzato e ribattezzato" da cantenere (osti) senza scrupoli per cui quel disgraziato che ne approfittava andava a finire o portato a braccia a casa oppure, che era peggio, rimaneva in piedi, traballante, disturbando il prossimo.

Nelle strade strette del vecchio centro abitato passavano quadrupedi carichi di sacchi pieni di derrate alimentari, di paglia o di fasci di legna. Pochissime le automobili appartenenti ai signori, mentre se c'era qualche lavoratore con l'auto, questa veniva usata come mezzo di produzione, cioè il lavoratore ci lavorava trasportando gente da un paese all'altro. Allora si viaggiava su dei carretti per andare a Monte S. Angelo o a Foggia per la festa di San Michele o dell'incoronata. Quando ha fatto la sua comparsa la pustala (corriera) c'era la prima classe e la seconda e i passeggeri indossavano lo spolverino per evitare di impolverarsi dalla testa ai piedi. Quelle corriere ci collegavano "velocemente", a cinquanta all'ora, a San Severo, Foggia, Rignano, ecc. Ma i lavoratori che andavano e tornavano dalla campagna viaggiavano sempre a piedi, con la bisaccia sulle spalle (il lunedì piena di pane, patate e quant'altro occorreva e il sabato vuota), dovunque fosse il posto di lavoro.

La durata della vita in generale si è allungata e le condizioni economiche sono migliorate, l'istruzione e il comportamento della popolazione non sono diversi da quelli degli altri paesi della zona.

I giovani non fanno più l'amore a distanza, uno alla finestra e l'altro per la strada, ma vivono una vita senza problemi.

I baci e le carezze ... se li scambiano per strada, davanti a tutti, di giorno e di notte ed è diventato un fatto normale, nessuno si scandalizza più. Ma questi giovani non lavorano e sono tutti a carico dei genitori e, a volte, dei nonni.

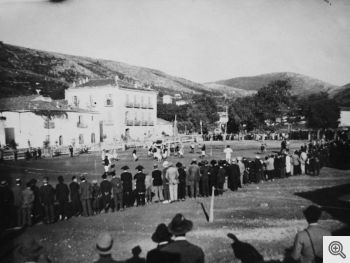

Negli anni Trenta nacque a Sammarco il campo sportivo sull'area dove attualmente c'è la Villetta. I dirigenti della squadra, per incassare qualche soldo dagli spettatori, che erano tanti perché attratti da una cosa nuova, pensarono bene di recintarlo con delle tavole. E ce ne vollero di tavole! E fu un bene, visto che con l'incasso poterono fare qualche acquisto dalla squadra del Foggia.

Il campo sportivo vero e proprio nacque dopo la seconda guerra mondiale ad opera degli stessi giovani di allora, sportivi e non. Molti di quei giovani appartenevano all'organizzazione del Fronte della Gioventù di estrazione garibaldina, essendo nata durante la guerra partigiana. L'Amministrazione Comunale di allora era di sinistra e perciò stesso sensibile alle esigenze dei giovani appena tornati dalla guerra e dalla prigionia e tutti insieme, ognuno nel suo campo, portarono il loro contributo fino alla realizzazione dell'opera.

Moltissimi anni addietro, prima degli anni Cinquanta, il fondo stradale di Corso Matteotti era fatto di grossi blocchi di pietra nera, pietra proveniente dalla lava del Vesuvio. Quelle pietre furono portate a Sammarco con i carretti e chissà quanta fatica e sacrifici costò a quei lavoratori. Era bello, soprattutto caratteristico. Poi, un bel giorno, amministratori a dir poco irresponsabili fecero togliere le pietre nere "per fare un corso più moderno" e ci misero le mattonelle di catrame, pur sapendo perfettamente che il Venerdì Santo passa la processione della Madonna Addolorata con le fracchie accese, le quali, lungo il cammino, bruciandosi e consumandosi, lasciano una scia di brace viva. Il fuoco, è ovvio, brucia il catrame e pertanto "la modernità andò a farsi friggere. Dopo ci hanno messo i sampietrini, in malo modo, e su quel tratturo, su quella mulattiera non ci passa più nessuno a parte le macchine. Tutto ciò, tutto quello che si cambia e ricambia significa spese di molti milioni e i sammarchesi, che sono gente arguta e intelligente, non l'hanno bevuta e ancora oggi si domandano: tutta quell'operazione fu fatta per incompetenza, per leggerezza o per fini inconfessabili? Meno male che a Sammarco il punto centrale del ritrovo paesano non è più Corso Matteotti, ma Piazza Europa, sui viali a meze lu Chiane.

, la cascia (cassone), la cifoniera

, la cascia (cassone), la cifoniera

(comò più alto con quattro o cinque tarature -tiretti), il cui ripiano superiore era la sede per i soprammobili. I quadri più importanti erano quelli che dovevano contenere le foto degli sposi. Inoltre c'era lo specchio con una bella cornice che risaltava su tutto.

(comò più alto con quattro o cinque tarature -tiretti), il cui ripiano superiore era la sede per i soprammobili. I quadri più importanti erano quelli che dovevano contenere le foto degli sposi. Inoltre c'era lo specchio con una bella cornice che risaltava su tutto.

Ancora una nota. I nomi, che portavano gli uomini e le donne di allora, si ereditavano dai parenti più vecchi come i nonni, gli zii, ecc., con la precedenza della parte maschile: il primo maschio ereditava il nome del nonno paterno e, se il secondo era pure maschio, ereditava il nome del padre della madre. Dopo venivano i nomi delle nonne e così via. C'è da sottolineare che quasi tutti i nomi avevano il loro bel vezzeggiativo e diventavano, per esempio, Michele Mecheluccie, Pasquale Pasqualino o Pasqualucce, Antonio Tonio o 'Ntuniucce, Matteo Mattiucce e via di seguito. Altrettanto si faceva per le donne e ancora di più. Ad un certo punto degli anni Trenta - Quaranta le ragazze di Sammarco si chiamavano nella loro maggioranza Lina. Perché? Ma è semplice: Rachele, Rachelina, Lina; Carolina, Lina; Arcangelina, Lina; e poi Michelina e Angelina e via lineggiando.

A proposito di nomi e cognomi, c'è da dire anche che spesso l'impiegato comunale addetto all'anagrafe prendeva alla lettera le informazioni di chi andava a denunciare le nascite e, così, non era raro che di due fratelli uno fosse figlio di un Aucello e l'altro di un Augello o che qualche donna risultasse Antonetta, anziché Antonietta, dall'italianizzazione di 'Ntunetta.

Accenniamo ora alle attività produttive.

Quando l'annata agraria era buona, il contadino portava in paese l'abbondanza: patate, verdura, frutta come ciliege, fichi, castagne, noci ed altro ancora. Ma soprattutto c'erano più soldi da spendere ed è risaputo che, quando si spendono i soldi, viene stimolato il lavoro di altre categorie: lavora il calzolaio per rinnovare le calzature, il sarto per un vestito nuovo, il muratore per rimettere su la casa e con i muratori ci lavorano i falegnami per porte e finestre e il fabbro per inferriate, ecc. Insomma tutto l'apparato produttivo si metteva in movimento e il paese acquistava un'altra fisionomia e la gente era più allegra e festante. Il contadino, subito dopo il raccolto e venduta la merce, con l'incasso cominciava a fare i conti di quanto aveva preso nei negozi a credito e da qui partiva per togliersi li 'mpicce (piccoli debiti che aveva contratto durante tutto l'anno trascorso). Erano poveri ma di un'onestà esemplare.

Tra gli artigiani sammarchesi il più caratteristico era certamente il fabbro ferraio. Questi si alzava la mattina molto presto e cominciava a battere il martello sull'incudine e sul ferro caldo. Ma il bello e caratteristico era quando su di un grosso pezzo di ferro rovente, per far presto, ci dovevano lavorare tre fabbri contemporaneamente a battere velocemente sullo stesso punto con colpi forti e sincronizzati, senza mai sbagliare un colpo. Il mastro, di tanto in tanto, si asteneva per un paio di colpi e andava a picchiare sulla punta dell'incudine creando un suono diverso e più accattivante.

Il muratore lavorava prevalentemente in paese ma non disdegnava di andare in campagna per costruire o riparare masserie, piscine, cisterne, ovili.

Le sartorie lavoravano a pieno ritmo sotto le feste di Natale, Pasqua e altre ricorrenze importanti perché erano quelle le occasioni per "mettere il vestito nuovo".

Anche i calzolai lavoravano in certi periodi dell'anno: in prossimità delle feste ma anche alle porte dell'inverno.

Gli orefici aumentavano la loro attività subito dopo il raccolto, quando c'era maggiore disponibilità di denaro che consentiva di pagare i debiti e permettersi qualche piccolo lusso.

Coloro che, più di tutti, lavoravano a tempo pieno erano, senza alcun dubbio, i gestori di cantine e di bar, che in verità tanti anni addietro non esistevano. C'era una sola birreria frequentata esclusivamente da giovani agricoltori. I cantinieri cominciavano a ricevere i loro clienti fin dal primo pomeriggio con gli artigiani. Più tardi arrivavano i contadini e questi si intrattenevano fino a sera tarda quando si doveva chiudere. In quelle cantine si beveva molto e, dopo qualche ora di permanenza seduti su quelle panche, gli avventori erano già belli e ubriachi. Per l'oste la giornata era assicurata.

Diversamente era per il negoziante di tessuti il quale era costretto a vendere a credito e perciò doveva avere la pazienza di aspettare o il raccolto, se i debitori erano contadini, oppure una buona occupazione se il debitore era un lavoratore alla giornata.

Ora tutto è cambiato e la miseria, quella vera, è scomparsa, ma non la povertà, sia ben chiaro, perché di poveri ce ne sono ancora, e come!

Oggi molti fanno i bidelli sparsi per l'Italia. Dovunque vai, nelle scuole, ci trovi ex braccianti, muratori, eterni disoccupati. Questo ha mitigato in parte la cancrena secolare della disoccupazione. Sammarco sarà forse il paese che ha più bidelli in tutto il territorio nazionale. Molti giovani, con le scuole, hanno scoperto la via del lavoro in ospedale in qualità d'infermieri diplomati. Anche questi li troviamo in ospedali di diverse regioni.

Certamente ora Sammarco ha molti suoi concittadini laureati nelle diverse professioni, molti dei quali onorano il nostro paese in terre lontane, anche straniere. Nella Sammarco di tanti anni fa c'erano i vigili urbani che avevano un gran da fare nelle strade a stare attenti alle donne che buttavano l'acqua sporca nelle strade e questo era un pericolo sempre presente perché la realtà era quella e non c'era niente da fare: mancava la rete fognante e quando era possibile si buttava l'acqua sporca con le urine. Il vigile doveva sorvegliare, tra l'altro, che le galline che le donne avevano nelle gabbiette non fossero liberate per razzolare tra i rifiuti che giacevano un po' dappertutto. Quando sorprendeva queste "malefatte" non faceva altro che tirare fuori il blocchetto e scrivere la multa. Questa era l'attività predominante del vigile all'epoca.

Tutte quelle multe a donne un po' distratte venivano infiorettate da una grandinata di scia 'mpise all'indirizzo e alle spalle del vigile troppo zelante.

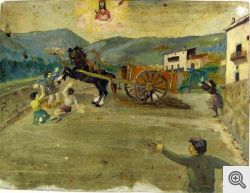

Il mezzo principale per il trasporto era il carretto, non solo per le merci, ma anche per le persone. I "signori" - padroni di grosse aziende agricole - avevano la carrozza con cavalli scelti e il cocchiere con il "tubo" in testa (specie di cilindro). Le carrozze erano presenti anche quando le automobili solcavano le poche strade in terra battuta esistenti nella zona.

Per gli annunci importanti che il Comune lanciava ai cittadini di Sammarco, non essendoci altri mezzi di diffusione di massa (niente tv, pochissimi apparecchi radio), veniva dato l'incarico al banditore che munito di tamburello e bacchetta girava il paese e di tanto in tanto dava la notizia con frasi e gesti "coloriti" sia divertenti che tragici, a seconda del caso.

Esisteva anche una carovana di facchini, che caricavano e scaricavano le merci, soprattutto la farina.

Il paese era, ed è, attraversato dal Canalone, un canale scoperto che, pur se vicinissimo alle abitazioni, era sede di escrementi umani, immondizie, carogne di cani e gatti morti e di tutti i rifiuti del paese. Il nome vero del Canalone è Torrente Jana. Il Canalone era sempre a secco e, soltanto quando pioveva a dirotto, le acque, che scendevano dai monti e dalle colline, si riversavano nel centro abitato con il loro turbinio ribollente e trascinavano via tutto quanto trovavano lungo il loro travolgente cammino. Solo allora si ripuliva ma per poco, perché subito dopo cominciava a coprirsi di rifiuti tra lucertole, serpi, vermi e tutti gli insetti che lo sporco comporta. La gente ci abitava vicino, a contatto diretto, e ci conviveva.

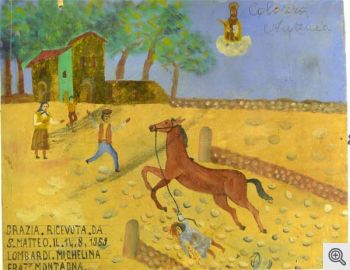

La fede religiosa era seguita con convinzione e partecipazione. Le processioni si succedevano l'una dopo l'altra e i fedeli le seguivano vuoi per fede vuoi per mettersi in mostra (i ruffiani non mancano mai in tutte le manifestazioni) o per motivi a noi sconosciuti.

In questa carrellata disordinata di attività e mestieri dei sammarchesi di tanti anni fa non possiamo fare a meno di presentare certe attività che non erano mestieri veri e propri, ma che permettevano di arrotondare il bilancio familiare.

Inoltre c'era chi girava per le strade del paese chiedendo stracci in cambio di qualche bicchiere o piccoli altri oggetti di poco valore.

C'era un girovago caratteristico che annunciava la sua presenza gridando: capille o Capellare. Questi offriva cartelle con aghi, ditali, forcine, in cambio di capelli che le donne raccoglievano dal pettine e mettevano in un sacchetto.

Non mancavano, infine, gli ombrellai o coloro che risanavano i piatti. Ecco, questa era, grosso modo, Sammarco. Così l'abbiamo conosciuta fin dalla più tenera età e così ogni sammarchese l'ha ricordata quando era lontano, emigrato in ogni parte del mondo.

Sammarco non è bella, non ha un granché; ma per noi è il più bel paese che esiste sulla terra perché è il paese dove siamo nati, dove abbiamo mosso i primi passi e balbettato le prime parole insieme alla nostra mamma. E' qui che abbiamo gioito e sofferto, siamo diventati grandi e abbiamo partecipato al suo sviluppo con la nostra volontà e con la nostra intelligenza. E' così che vogliamo ricordare il nostro paese e volergli bene.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Lu scardalane

Il suo lavoro era richiesto ed apprezzato dalle famiglie dei sammarchesi e ciò era più che giustificato. Come avrebbero potuto servirsi della lana senza la cardatura occorrente? Di lana di tutte le qualità, dalle nostre parti, se ne produceva una quantità notevole essendo la popolazione dedita, in maggioranza, all'agricoltura e alla pastorizia. L'allevamento delle pecore era molto praticato, sia per la sua facilità che per la resa. La pecora ripaga generosamente tutta l'attività svolta per la sua cura e il suo mantenimento. Ci dà lana, pelle, latte da cui si ricava buon formaggio e, infine, carne. Ma la lana è stato il prodotto più apprezzato da sempre. Dalla lavorazione della lana si ricavano capi di abbigliamento che da secoli vestono l'uomo.

Certamente i grandi proprietari possedevano più bestiame, agevolati dal fatto di essere grandi possessori di terreni. Montagne e valli intere e poi pianure sterminate furono occupate dalle famiglie più furbe, che ne divennero, col tempo, proprietarie. Grandi greggi di pecore si notavano non lontano dal centro abitato. E quando arrivava la primavera, ogni anno, le pecore venivano tosate, producendo tonnellate e tonnellate di lana, che veniva immessa sul mercato a disposizione di acquirenti paesani e forestieri.

Lo scardassatore portava tutta l'attrezzatura occorrente, lo scardasso, sulle spalle e difficilmente entrava in casa per svolgere la sua attività. Non dava nessun fastidio. Metteva il suo armamentario per terra e si sedeva dove gli era più comodo, su uno sgabello, una sediolina, sul gradino di una scala esterna e subito si metteva a lavorare con lena e senza perdersi in chiacchiere: il tempo per lui era prezioso.

Portava con sé una specie di panchetto alto una cinquantina di centimetri, lungo ottanta e largo trenta. Il piano era rivestito di cuoio e dal piano spuntavano numerose puntine di acciaio, che erano mobili e ricambiabili. C'era poi un'altra tavola, uguale al piano, pure rivestita di cuoio e con le puntine di acciaio che, però, era mobile e che si afferrava per le due maniglie poste dall'altro lato.

Quando aveva sistemato i suoi attrezzi, prendeva un manto di lana e lo divideva in diverse parti che stendeva sul ripiano e, piano piano, con la tavola mobile, iniziava a lavorare cercando di liberare la lana delle impurità più grosse. Azionava con cautela il suo attrezzo, facendolo scivolare sulla lana ancora increspata e arruffata, nonché unta di oli grossolani, che rendeva il lavoro difficoltoso. Tuttavia non andava per le lunghe e, quando le parti estranee venivano estirpate e la materia cominciava a prendere la sua fisionomia di lana liscia e trasparente, il lavoro diventava più spedito e senza intoppi. Quel grosso ciuffo di lana sporca e arruffata diventava pulito, soffice e poteva in brevissimo tempo trasformarsi in un grosso filo (ciucele) di un centimetro e mezzo di diametro. Da un manto di lana venivano fuori molti ciucele.

Il lavoro de lu scardalane era apprezzato dalle nostre nonne. La lana cardata veniva filata e raccolta in grossi gomitoli, tanti quanti ne occorrevano per fare un paio, due paia di lenzuola o altro. Dal numero dei gomitoli le donne si regolavano per capire quante maglie e paia di calze potevano confezionare, magari per la figlia in procinto di maritarsi.

La lana cardata era filata e avvolta sul naspature, un legno alto un metro, che da una parte aveva una forcella e dall'altra tanti buchi, in uno dei quali si infilava un chiodo di legno. Il chiodo di legno si spostava a seconda della matassa che si desiderava fare. Una volta fatta la matassa, questa si infilava sul vinnele - (arcolaio) che girava su se stesso e si facevano i gomitoli (gghiommera) di lana.

|

|

|

|

|

|

I popoli si sono in parte emancipati dalla paura e dal bisogno di epoche precedenti grazie ad aspre lotte operaie e popolari. Anche i nostri braccianti agricoli, ed i lavoratori in genere, hanno subito delle trasformazioni enormi e per fortuna certe cose non esistono più.

Le donne, per avere la possibilità di spigolare, dovevano, nelle ore di riposo, occuparsi della pulizia dei locali, della biancheria dei padroni e aiutare a cucinare per le molte persone che in quel periodo lavoravano in campagna.

Le spigolatrici attaccavano a lavorare la mattina molto presto e, con il fresco, si recavano nelle pezze (campi già mietuti) a cercare nella restoccia (le stoppie) le spighe cadute durante le operazioni della mietitura o nell'atto di caricare i covoni sui carrettoni che li trasportavano alla trebbia. Le raccoglievano e facevano la mannedda (un mazzetto da poter tenere in mano); dopo, con un coltello che portavano sempre con sé, tagliavano le spighe e le mettevano nella grossa sacca che portavano legata alla cintura. La cucuma (recipiente a mò di fiasca in terracotta) non mancava mai. L'acqua era necessaria per dissetarsi durante le lunghe ore di esposizione al sole cocente di giugno-luglio. Chinate continuamente a cercare tra le stoppie, con il caldo soffocante e tutte sudate, accompagnate dal continuo mal di schiena, a fine giornata erano esauste, sfibrate e incapaci di stare in piedi.

Non tutte le spigolatrici erano autorizzate a sostare nei campi. C'erano quelle che venivano con tutta la famiglia e giravano da un campo all'altro senza permesso essendo di altri centri e, così, spesso nascevano litigi tra chi si sentiva protetta dal padrone e chi non vedeva la ragione di essere respinta dopo la mietitura. La solita guerra tra i poveri.

Le spigolatrici erano soggette sovente ad attacchi di febbre malarica e, quando ciò accadeva, non si aspettavano l'aiuto da nessuna parte. La sanità pubblica a stento elargiva il chinino, amaro come il veleno, la cui efficacia lasciava molto a desiderare. Del resto lo Stato italiano era impegnato 'a portare la civiltà' in Africa, in Albania e altrove lasciando gli italiani, specie i meridionali, nel più completo abbandono.

Eppure tra tanta fatica, sofferenze e mancanza di una qualsiasi speranza per il domani, di tanto in tanto, nella calura più soffocante, era possibile percepire una flebile voce che intonava il motivo di qualche canzonetta in voga. Cantavano per il piacere di vivere a quel modo o per quella rabbia che covavano in corpo contro i responsabili di tanta ingiustizia? Mah...

Quando quei lavoratori, dopo settimane, tornavano alla "terra", cioè al paese, per la festa, portavano sempre qualche oggetto utile nelle case dei lavoratori: in campagna avevano diversi attrezzi per lavorare il legno durante le lunghe giornate. Ma avere le sedie senza fondo significava avere solo degli inutili fastidi in casa. Per cui andavano funnate, vale a dire munite del fondo su cui sedersi, bisognava, in altre parole, portarla dalla seggiara, la quale aveva a disposizione la pagghia vogghia (acoro). Questa è una pianta molto alta che cresce nelle paludi o lungo i fianchi dei fiumi. La pianta, dopo essere stata tagliata, veniva essiccata e quindi conciata: poi veniva tagliata a lenze lunghe e sottili che si attorcigliavano per farne cordicelle e intessere il piano. Le cordicelle erano chiamate li limme. Così per funnà na seggia occorreva lavoro e tanta accortezza perché il piano, alla fine, non risultasse troppo duro o il contrario. Doveva essere comodo e rilassante. Il mestiere di funnà li segge era esercitato prevalentemente da donne, ma, a volte, erano aiutate da qualche uomo di famiglia, spesso un invalido, visto che, a quei tempi, le pensioni d'invalidità non c'erano. Se c'era l'uomo in casa, nonostante tutto, tanto di guadagnato perché pensava lui ad andare nelle marane a tagliare la pagghia vogghia, essiccarla e lavorarla come il mestiere comanda.

Con questo mi sembra d'aver descritto due attività di ordine marginale e di poco interesse, ma che in realtà, a quell'epoca, erano considerate delle attività ricercate e richieste perché utili anche se, in pratica, non risultavano eccessivamente redditizie. Anzi. In molte abitazioni spesso si vedevano sedie sfondate, con il piano sfasciato e li zincone appesi disordinatamente proprio perché mancavano le possibilità per farle riparare e renderle efficienti.

Nel passato, poi, bisogna dire che il lavoro svolto dalle donne nelle proprie case, pur essendo molto richiesto perché utile, non era tenuto nella dovuta considerazione. Sembrava quasi che le donne in casa si divertissero a lavorare per gli altri. Ad esempio, chi riparava le sedie lavorava di gran lena per riuscire a vivere e si faceva fatica a pagare quel lavoro. E che dire della tessitrice, la quale si metteva seduta al telaio dalla mattina presto fino a sera inoltrata per fare lenzuola e panno che sarebbe servito a confezionare gonne e indumenti intimi. E la sarta? Anche questa doveva aspettare tempi migliori. Non c'era 'mala volontà' nel pagare il lavoro altrui, ma solo mancanza di mezzi. Non parliamo poi di quelle poverette che servivano nelle case dei 'signori'.

La mammana

Certamente il mestiere non richiedeva molta teoria, essendo praticato soprattutto per esperienza diretta, oltre che sulla base dei consigli che venivano dalla mamma, dalla zia e da altre donne della famiglia. In passato c'era un'intera famiglia le cui donne praticavano, quasi tutte, il mestiere di mammana. Non so quante di loro avessero conseguito il diploma di levatrice.

Oggi la levatrice segue la partoriente per tutta la gravidanza, sino al parto, che, comunque, non avviene più in casa; oggi si può sapere addirittura il sesso del nascituro. Una volta, invece, la donna rimasta incinta non ricorreva nè al medico nè alla levatrice perché andavano pagati. Questo era il motivo per cui le partorienti tiravano avanti fin che potevano con il solo aiuto della mamma e delle comari del vicinato, che erano importanti e rivestivano un ruolo fondamentale nella vita di tutti i giorni all'interno del quartiere. Sapevano tutto di tutti. Non esistevano problemi, anche i più personali, che sfuggissero all'intuito delle donne del vicinato. Questo dipendeva anche dal fatto che le strade erano strette e le porte delle abitazioni erano una vicina all'altra. Anche senza volerlo, si finiva con il sapere quanto avveniva nella casa di fronte o in quella accanto.

Ad ogni porta corrispondeva un'abitazione, con dentro una famiglia più o meno numerosa. 'Inoltre, tra un "sottano" e un 'soprano' c'era una comunicazione di fatto. Lu iuse e lu suse erano divisi da una travata con delle traverse. Sopra quell'impalcatura di legno c'era il lastrico, fatto di rena e calce, o, solo in seguito, anche di cemento. Era un impasto che non resisteva a lungo e presto si rompeva, soprattutto ad opera de li trispete (cavalletti di ferro su cui poggiavano le tavole e il saccone pieno di foglie di granturco, che fungeva da materasso). Si creava di fatto una comunicazione permanente. Si litigava, si scherzava, si rideva, si faceva all'amore con l'altra famiglia che, in pratica, sentiva tutto. Pertanto quando nasceva un bambino lo sentiva tutto il vicinato. I suoi vagiti venivano avvertiti fin dal primo istante.

Questo modo di vivere, per molti giovani d'oggi, potrebbe sembrare sconveniente. Ma, in quelle strade, tra quella gente, nonostante i soliti pettegolezzi, le critiche e le invidie, c'era più umanità e più solidarietà. In un tale ambiente, una donna incinta chiamava la mammana solo all'ultimo momento, prima del parto.

In qualunque ora del giorno, e soprattutto di notte, la mammana si alzava e subito, accompagnata dai famigliari della partoriente, si recava all'abitazione dove l'aspettava la donna, già con le doglie avanzate.

Le donne del vicinato facevano trovare tutto pronto: acqua calda abbondante, fasciature (pannolini) e asciugamani. Nato il bambino, la levatrice se ne tornava a casa con il guadagno della prestazione in tasca: si rivedeva quando, in braccio, portava in chiesa il bambino per il battesimo. Era questa un'usanza che tutti osservavano: se ne faceva un punto d'onore. Non sarebbe stato compreso da nessuno battezzare il neonato senza la levatrice che l'aveva aiutato a venire al mondo.

Quando la mamma sfasciava il bambino, questi, sentendosi libero, sgambettava a più non posso, dimostrando, con ciò, di gradire enormemente quella breve libertà.

In quell'ambiente e in quelle condizioni culturali la mammana rivestiva una considerevole posizione sociale. Economicamente stava bene, ma non andava oltre un certo limite, in quanto la società, nel suo insieme, era povera. Se non ci fosse stato il marito a lavorare, le sue condizioni non sarebbero state delle più floride.

Quando una levatrice saliva una delle nostre lunghe strade, specie d'estate, con le donne che sedevano fuori di casa a fare la calza, a rattoppare indumenti consumati, a filare la lana, era riverita da tutti e lei per ognuna di quelle donne aveva qualche parola di attenzione. Aveva un portamento sicuro, padrona di sé e della funzione sociale che rivestiva e cercava in tutti i modi di esserne degna. Era sempre vestita con una certa ricercatezza, senza eccedere nell'eleganza fuori posto e pacchiana.

La levatrice era chiamata molto spesso di notte, anche per situazioni da tenere nascoste.

Diploma o non diploma la mammana a quei tempi era una delle figure professionali più utili a tutta la società e, pur in presenza di un ospedale, come nel caso di Sammarco, non si rinunciava a ricorrere per il parto alla mammana.

Oggi le mammane non occorrono più. Ora tutto è cambiato. Per venire al mondo, il bambino trova l'aiuto dell'ostetrica, del ginecologo, dell'infermiera oltre che di macchine moderne e sofisticate che lo accolgono appena nato, che lo cullano fino a raggiungere il peso giusto. Questi ed altri accorgimenti hanno permesso di debellare, quasi del tutto, la mortalità infantile.

Tuttavia, a prescindere dalle straordinarie scoperte scientifiche nel campo della medicina, la vecchia levatrice che gira ancora per le strade di Sammarco è fatta segno di manifestazioni di simpatia da parte delle donne di una certa età. Eh, sì. Tutto è cambiato. Anche il modo di atteggiarsi dei neonati.

Una volta si diceva che i bambini aprivano gli occhi un mese dopo la nascita. Oggi nascono, come si suol dire, già con gli occhi aperti.

|

|

|

|

|

|