| I brani che seguono sono stati scovati nell'edizione digitale della rivista La Capitanata del 1982 e 1983. Ho deciso di renderli pubblici perché ho pensato che potevano essere benissimo il testo di una sceneggiatura cinematografica. Un vecchio emigrato ritorna al suo paese e, prendendo lo spunto da due pubblicazioni, lo descrive e ricorda ... Sono poche le notizie che ho raccolto su questo autore sammarchese. L'autore degli scritti si chiama Vittorio De Filippis, che non è uno scrittore di professione anche se scrive bene. E' nato a S. Marco in Lamis agli inizi del '900 ed è morto a Varese verso la metà degli anni '80 del '900. E' stato Presidente dell'Ordine dei Medici di Varese. Ho arricchito i testi utilizzando il linguaggio dell'ipertesto multimediale. |

Il torrente Jano nella storia di S. Marco in Lamis

(appunti etimologici)

I giovani ed anche quelli in età matura, non vecchi, conoscono un tombone, conobbero e forse ricordano un 'canalone', non ricordano più che quel canalone ebbe per secoli (duemila anni o più) il nome di torrente Jano, Iana secondo Tommaso Nardella.

A quel torrente, che il nome caratterizzò e definì, ritengo legata la varia fortuna di S. Marco, da palude a centro fiorente di commerci e di arti e mestieri, a moderno borgo montano quale sta diventando.

Non so se porto vasi a Samo o nottole ad Atene; ma le cose, che dirò, non le riferisco per averle sentite dire prime.

Chi faccia quella strada vede il fronte compatto dell’acrocoro garganico scendere a picco sulla pianura al suo sud, e torreggiare curvando verso ovest. In questo fronte compatto una ampia fessura si addentra nella montagna da ovest - sud - ovest, e verso quella fessura vi conduce la strada che seguite, per andare da S. Severo a S. Marco.

Per gli insediamenti umani la cosa è diversa, sorgendo tali insediamenti lentamente negli anni, influenzati da condizioni ambientali e sociali varie; mentre non è sempre determinante per essi la ubicazione lungo le strade. Indifferente quindi, per gli insediamenti, raggiungere il cuore del Gargano dal nord, ove la piana di Lesina e le pieghe della montagna, ormai addomesticata, discendono al mare variamente accessibili e più o meno agevoli. Ma nei tempi antichi per chi, dalla pianura, avesse voluto raggiungere rapidamente il cuore del Gargano, senza sobbarcarsi a quattro o cinque o più giorni di periplo del monte, l’unica apertura era proprio quella: il letto del torrente Jano, che conduce dalla pianura Dauna alla piccola valle di S. Marco e, attraversatala, seguendo lo Starale e costeggiando la base conica del monte Celano, porta a S. Giovanni Rotondo, e da S. Giovanni si irradia in tutti i sensi nel Gargano.

I Romani le diedero quel nome, come era loro consuetudine. Esempio più illustre è Genova, Janua, la porta che dal Tirreno e dalla Via Aurelia apre alla opima pianura padana attraverso la valle del Polcevera, sfociante a mare come una porta, Janua, Genova.

Posto questo primo punto, i corollari sono numerosi e rigorosamente conseguenti.

Procediamo dalla pianura verso il cuore del Gargano.

Oggi una comoda strada conduce da S. Marco a S. Severo attraverso curve larghe ed un tracciato che riduce il dislivello ad una costante superabile, per un’auto, in terza e forse quarta marcia.

Seguirò la strada, allora, nei ricordi della mia infanzia, all’inizio del secolo, quando il viaggio da e per San S

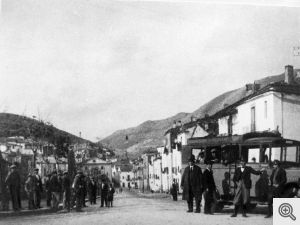

Saliamo da S. Severo a S. Marco con lo char-à-bancs.

Approssimandoci al monte, e già nel seno dell’apertura, la strada saliva con accettabile pendenza e non si vedeva traccia del torrente, traccia cancellata da anni, forse da misurare in tempi geologici. Ad un certo punto, arrivati a Stignano, il paesaggio cambiava bruscamente.

Subito dopo lo stretto ponticello, la strada maestra si impennava con tre tornanti ripidi, e la quota saliva dalla torrida ed afosa pianura alla più fresca aria di collina. Il conducente scendeva da cassetta e superava a piedi i tornanti, per alleggerire il carico ed i viaggiatori, se appena giovani, venivano invitati a fare altrettanto. Si riprendeva, al colmo, la strada, attraverso un sentiero che si arrampicava tra alberi radi e rocce sulle quali comparivano i primi muschi, in un terreno odoroso di nepitella.

A Stignano, ostium januae, doveva fiorire un centro di traffici. Mio padre, nella sua gioventù, fu inviato a Stignano a ricostituirsi dopo una malattia. Qui egli trovò alcune monete certamente romane, ed altre che ritenne greche ed anche fenicie. Purtroppo ho veduto quelle monete da bambino e poi non ne ho saputo più niente. Poiché non furono cedute, desumo che andarono perse. Ho ancora, invece, un altro reperto: una magnifica pietra nero-verdastra, delle dimensioni di circa cm. 7 x 4 x 3 a forma di accetta, meravigliosamente lavorata, liscia e levigata sia nella rotondità del cozzo acuto che nel filo del taglio. Pietra che non so definire, né so a chi dover dare, verosimilmente da non interpretare come uno strumento dell’età della pietra (che era lavorata col metodo della scheggiatura); ma di epoca e civiltà assai più recenti.

Qui il torrente, dopo essere stato attraversato al livello di Stignano, perde di nuovo la chiara configurazione di via d’acqua tra sponde. Ma anche a Stignano, più che di via d’acqua, si trattava a quel tempo di superare una cunetta di scarico delle occasionali fiumare precipitanti a valle nel corso o dopo eccezionali precipitazioni, specie temporalesche, non rare in quei tempi di ordinato decorrere delle stagioni. Il letto del torrente, asciutto, si intravede in fondo alla valle, stretto tra pareti scoscese, ad angolo molto acuto, e totalmente sprovvisto di vie di fuga. Tanto che vien fatto di pensare (fatta salva l’ipotesi che la 'janua' avesse avuto caratteristiche originali diverse, perse nei secoli a causa della non manutenzione conseguente alla apertura della 'via nova') che la strada della porta non fosse percorribile da carri, ma da carovane someggiate sui robusti muli, detti Foggiani o Dauni, pregiatissimi, che all’inizio del secolo erano ancora i vettori dei carichi (legna, carbonella, provviste e granaglie) attraverso l’altopiano garganico. Anche questa però è fantasia.

Ben presto però, all’imbocco del paese, il torrente scompariva sotto una larga tombinatura che consentiva, deviando a destra, l’accesso al 'piano di sotto', esiguo pianoro triangolare di prato scorteggiato e misero d’erba, costeggiato dal viale di circonvallazione del paese, che congiunge la “via nova” di San Severo col '

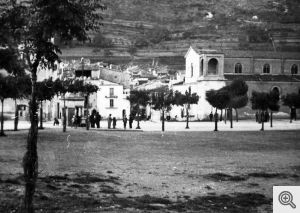

Siamo arrivati alle Grazie, chiesetta al servizio del secondo (topograficamente, e sempre viaggiando lungo il decorso della janua dalla sua apertura verso la naturale conclusione) nucleo abitato moderna; e qui comincia la primitiva storia paesana del torrente Jano.

La Palude, agli inizi del secolo e fino alla sua metà (oggi non so) era il 'vicolo palude'; ma conservava la dignità ordinata di un corso primitivo, ben lastricato in pietra, bordato in bell’allineamento da casette, alcune con scale esterne, con seminterrati protetti dalle acque di piena della strada, con tetti diseguali da casa a casa. Una strada a cui si accedeva misteriosamente da un vicolo a linea spezzata, e poi, dal corso principale, attraverso uno stretto cunicolo coperto.

Facciamo sosta un po’ prima, alla 'palude'. Qui terminava la prima parte del viaggio verso il cuore del Gargano. La sponda della 'Janua' o vuoi del torrente Jano, certamente naturale nei tempi remoti, consentiva ai carri, se ve ne erano, ed alle bestie someggiate di raggiungere la piazza, oggi rappresentata dalla irregolare banchina già ricordata, sul retro del vico palude.

Vi era spazio per il riposo, per il rifornimento di acqua e di quant’altro occorreva al viaggiatore.

Ma discorrere di questo ci porterebbe lontano. Certo invece che, percorso 'l’ostium aralis', ai piedi del monte Celano, 'coelum januae', i viaggiatori si fermavano a sacrificare su un’ara, ove ringraziavano gli Dei per aver superato il passo peggiore del viaggio, sia per i pericoli naturali del percorso di fondo valle, sia per quelli derivanti dal brigantaggio.

Va ricordato in modo particolare questo 'Starale', che mi sembra destinato a scomparire dopo la costruzione della nuova strada per Foggia (che non è 'via nova'), la quale corre in fondo valle, seguendo in qualche sua parte il tracciato della antica strada. Ai primi del secolo, lo 'Starale' era il corso di un torrente di fondo valle, praticabile come una strada anche per carri nei giorni secchi e nelle stagioni asciutte, incassato tra basse sponde di muro a secco. Era ancora, lo Starale, via di accesso alle numerose casette rurali e ai piccoli, opimi coltivi di fondo valle, disseminati lungo la sua sponda nord, mentre la sponda sud era scoscesa, sassosa, incolta; su quest’ultima si arrampicava la 'Via nova'. Poiché lo Starale era la via vecchia, conservava aspetto, funzioni, servizio e nome primitivi.

Quella strada si seguiva nelle gite al Convento di S. Matteo, che rimangono vivissime tra i nostri ricordi di infanzia, per l’ombra discreta del fresco cammino e la raccolta delle more dolci, nere, sporcanti, che si spigolavano dalle siepi fiancheggianti il percorso.

Aggirando la base del monte Celano, si arriva al cuore del Gargano. La vera zona del riposo era forse quella dell’altare, su cui sorse il convento di S. Matteo? Ed ancora nei ricordi di giovinezza attingiamo quelli delle carovane dei 'Romei', pellegrini abruzzesi che in maggio percorrevano il corso principale, la 'piazza di sotto', marciando in 'passo di strada', sulle ciocie, uomini e donne, appoggiandosi agli alti bastoni pastorali, preceduti da una campanella e salmodiando a bassa voce inni sacri. In coda, asini e muli: gli “impedimenta”. Queste carovane non si fermavano in paese, ma proseguivano direttamente attraverso lo Starale (non per la 'via nova') per far tappa nei sotterranei del Convento di S. Matteo, dove si accampavano e sostavano finché non fossero pronti per l’ultima tappa del pellegrinaggio, il 'Monte Santangelo'. Tanto conferma nei secoli l’importanza dell’Ara.

Ancora una nota: come nella toponomastica latina si trova una correlazione certa fra Stignano 'ostium januae', torrente Jano 'janua', Starale 'ostium aralis', monte Celano 'coelum januae', così nella toponomastica cristiana troviamo tre Evangelisti: Marco e Giovanni ed in mezzo, forse posteriore, Matteo. Non vi sono ripetizioni di tali nomi nel Gargano, ma una loro sequenza lungo la strada. Denominazioni frequenti Marco e Giovanni, rara quella di Matteo: nel codice postale si trovano numerosi i S. Marco ed i S. Giovanni; due soli S. Matteo e S. Luca. Quel nome S. Matteo fu forse ricercato, e voluto per dare un nome cristiano all’Ara, e congiungere la linea del viaggio fra l’uno e l’altro Evangelista? Esiste una leggenda, che noi sappiamo, che collega il nome di S. Matteo al ritrovamento di un busto in legno del Santo.

Giusto una leggenda: ha fondamento?

Erano latifondisti, alcuni ingrassati dall’ozio e dal buon cibo, pigramente semisdraiati sulle sedie di paglia, al 'casino dei signori'; erano agricoltori, 'fittavoli' attivi ed arditi, che affidavano all’alea del raccolto intere fortune. Muratori e capimastri.

Sarà una coincidenza, ma l’apertura di strade montane. opere di ingegneria moderna e la motorizzazione, tagliando fuori dal traffico S. Marco e la 'janus' del Gargano, concluso un periodo di fiorenti commerci, sembrano condurre di pari passo ad una modernizzazione appiattita di valori; ma anche ad una diminuzione del prestigio di S. Marco.

Oreficeria sammarchese

|

|

|

|

|

|

E’ un bene? Probabilmente sì, per la elevazione del tenore di vita del popolo; non so per il Paese.

Non so inquadrare S. Marco in altri momenti della sua storia; ma non era mio intento altro, se non sottolineare il significato di alcuni nomi di luoghi e ricordi che vanno scomparendo nel tempo e nella memoria.

Vittorio De Filippis

Immagini del Torrente Jana

Note di toponomastica sammarchese tra mito e storia

Precede un buon compendio storico del paese ed una prefazione del Tusiani. E’ un bel libro. Ne ho scorso le pagine ed alcune strade mi hanno parlato: le strade raccontano a chi le ha percorse nella prima infanzia, le ha riviste nell'età matura, le ricorda - ed ha scoperto di amarle - nell'età avanzata, con la nostalgia del vecchio emigrante.

Nella rubrica televisiva Almanacco del giorno dopo nel 1983 è piú volte presentata una voce: Le pietre raccontano; le strade mi parlarono molto tempo prima, me ne è buon testimone il mio amico prof. Tommaso Nardella ...

Via Carducci, Via Roma, piazza Madonna delle Grazie, la Padula, via lungo Iana, via pozzo grande, via Starale. Voci e sussurri, racconto antico della primitiva S. Marco. Racconto che in parte illumina tempi protostorici, in parte tempi di storia certa, ricordati da Ciavarella, a partire dal 1500-1600.

Ho dei dubbi: come si chiamò quella strada dal 1500-1600 al 1809? E se invece la strada si fosse già chiamata via del Purgatorio per voce popolare, dai tempi della costruzione della chiesa omonima; o se addirittura la strada si fosse già chiamata così, e la chiesa ne avesse preso il nome?

La via Carducci oggi è una strada anodina: asfaltata, in salita, stretta se si misura col metro delle strade moderne. Io la ricordo, da bambino, diversa e più significativa: la strada del Purgatorio mi sembrava - ed era per quei tempi - straordinariamente larga. Nella parte alta dalla piazza di sopra (corso Giannone) alla Chiesa era una scalinata larga di pedata e bassa di alzata, acciottolata. Ai margini aveva due marciapiedi larghi, diversamente costituiti.

Sembrava una strada fatta per contenere adunanza di popolo a monte della Chiesa e fino al sagrato, e per consentire a valle il deflusso dell'adunanza.

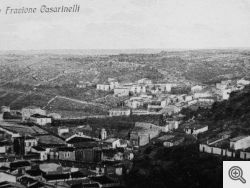

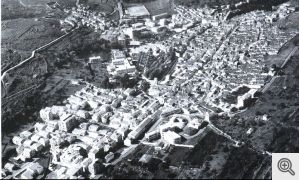

Ricordo il S. Marco degli inizi del secolo, quale io lo vedevo, e lo vide il Bacchelli: appiattito sulle pendici del monte, dal rione San Giuseppe a quello dell'Addolorata e di San Berardino. Il paese era pressoché tutto lì ordinato in file di case perpendicolari all'asse della valle, le più alte di 2-3 piani verso il fondo valle, e sempre più basse lungo le strade a gradoni risalenti sul monte.

Da lassù io vedevo il paese distendersi ai miei piedi: linee di coppi e stradine allineate e parallele. La massa era tagliata trasversalmente dalla linea dei corsi piazza di sopra e piazza di sotto, e dalla linea del torrente. Sporgevano in avanti i rioni al di qua del torrente: l'Addolorata, le Grazie, il polmone verde dei grandi platani della Villa.

Le uniche strade, larghe in confronto alle altre, perfettamente allineate tra loro, erano quelle del Purgatorio, del Ponte, delle Grazie.

Nel 1500, al tempo cioè della costruzione della Chiesa del Purgatorio, il paese era costituito, se ho ben compreso la ricostruzione del Ciavarella, da alcuni nuclei abitati: uno fra il Trono ed il 'Purgatorio'; in basso dai rioni del Pozzo Grande e della Palude fino alla strada del ponte.

Dunque la via del ponte, che dava accesso al rione delle Grazie, costituiva un largo, pei tempi, e lungo viale rettilineo, marginale al paese, che conduceva direttamente al cimitero dei Morticelli. Il cimitero era posto a valle delle fonti pubbliche delle acque ("I Pozzi") per non contaminarle, in un punto periferico del paese, quale era in quel tempo.

Nella loro evidente significatività, le strade, che costituivano il viale di accesso al cimitero, raccontano una loro mistica storia. Il loro nome primitivo, che conservavano agli inizi del secolo, fu loro dato dal popolo e non imposto da commissioni; un nome che esprimeva una funzione. E la funzione di quelle strade era quella di condurre i defunti alla loro dimora, e le loro anime a Dio attraverso il Purgatorio e nell'affidamento alla Grazia. Ritengo che oggi il rito dell'accompagnamento non sia più quello, che io ricordo agli inizi del secolo e che aveva certamente lunga tradizione.

Il paese si schierava al bordo delle strade a commentare sulla vita, le ricchezze, le eredità del defunto; e a pregare per lui se in odore di benefattore o comunque amato (Nota 3). E’ fantasia, ma non illogica, vedere gli adulti de i fuochi (le famiglie) che nel complesso dovevano raggiungere le tremila persone nel 1500, radunarsi nel largo inizio della via del Purgatorio per comporre il corteo fino alle Grazie.

I nomi delle strade e dei luoghi testimoniano della loro storia.

Le Grazie, la chiesa ritenuta la più antica del paese, fu in realtà il primo cimitero di cui si ha memoria. Il suo nome ha una chiara origine popolare.

I romani credevano che il latte fosse cibo di vita; essi usavano bere il latte sulle tombe dei defunti e praticavano buchi nei coperchi dei sarcofaghi per versare il latte nell'interno (Nota 4). Tale credenza era tuttora valida nel 1500-1600, e in quell'epoca l’iconografia religiosa presenta la Madonna delle Grazie, spesso col Bambino in braccio, che spreme il latte dal suo seno in rivoli sulle anime purganti ai suoi piedi (Nota 5).

Pertanto la più antica chiesa di S. Marco, che fu cimitero e poi rimase chiesa cimiteriale fino alla eliminazione dei Morticelli, fu verosimilmente chiamata dal popolo Le Grazie fin dalle sue origini e tale rimane tuttora. E possibile che la consacrazione diversa (alla Madonna del Rosario ed al Redentore) sia posteriore ed abbia costituito un tentativo di liberare la religione dalla antica superstizione popolare. In sostanza si sarebbe tentato di sostituire i concetti di preghiera e redenzione a quello di grazia, che però rimase tale nella coscienza popolare. Se così è, come la logica dei nomi suggerisce, anche il nome di Purgatorio, che precede la Grazia in quello unico viaggio verso l'eternità, potrebbe avere origine popolare e finalistica, anteriore alla costruzione della chiesa.

"Via Pozzo Grande rappresenta uno dei più antichi toponimi della città e ricorda... l'esistenza di un pozzo più grande del solito".

"Via Starale dall'antico toponimo della zona in cui rimane la via".

"Via lungo Iana... deriva dal torrente omonimo che scorre parallelamente ad essa; il nome del torrente deriverebbe da Giano, il cui culto anticamente sarebbe stato assai diffuso nelle contrade garganiche... anzi sulla collina dove sorge il convento di S. Matteo, vi sarebbe stato un tempio dedicato a Giano. Quindi, molte contrade e abitati circostanti avrebbero preso nome da quello del nume pagano, e così: tutto il vallone di S. Marco, che si estende dai conventi di S. Matteo e di Stignano, sarebbe stato denominato Valle la Iana ...".

Così, con prudente condizionale, si esprime Ciavarella. Egli è andato molto vicino ad udire la parola delle strade, ma non ne ha capito il racconto. Già altrove ho espresso l'opinione che il torrente Iano (o Iana, piú propriamente) derivi il nome da ianua, porta e non da Giano.

Le vie novae dei piani costituivano ancora, nei primi anni del 900, una tangenziale di S. Marco, che verosimilmente per qualche secolo aveva condotto al vecchio centro storico e via dei traffici del paese. Questa tangenziale costituiva la via di accesso al centro garganico. Avevo amici varesini che mi assicuravano di averla percorsa per recarsi, in auto, a caccia nella foresta umbra. Di S. Marco non avevano altro ricordo.

Da questa tangenziale, al piano, partiva la via nova per S. Giovanni e Rignano. Ingegneria primitiva, ma efficace, per lo svincolo del centro dai collegamenti interurbani.

Potevo avere 5 anni. Nel 1909, dice Ciavarella, fu smantellato i Morticelli. Le date corrispondono.

Fu rinnovata la Chiesa delle Grazie; mi sembrava brutta, ma il piazzale grande, bianco, succeduto a quel triste ed uggioso grigiore (io credevo che i morticelli fosse il cimitero dei bambini, e mi sentivo particolarmente triste passandovi accanto - ero bambino anch'io) mi dava serenità.

Il palazzo La Selva, al centro di un largo spiazzo, con vie confluenti, si attivava sempre più come centro di nuova vita che portò ad esaurire progressivamente quella del puzzu ranne, ivi si allogarono Taverna e maniscalco, oltre il dazio.

Quando ero bambino, dopo i pozzi, che era una spianata che sbarrava la valle, dove erano scavati pozzi comunali, iniziava lo starale, ostium arale, che indicava lo sbocco a monte della ianua, verso l'ara.

Ostium arale dunque precristiano. Lo starale conserva, fino all'inizio del secolo, la funzione di unica via di accesso ai fondi che costeggiavano la valle di S. Marco a S. Matteo. Come l'ostium ianuae, Stignano, dava il nome a tutta la vallata dell'accesso fino alla ianua, l’ostium arale, starale, dava il nome a tutta la valle dall'uscita dalla porta fino al Monte Celano (coelum ianuae). Al termine dell'ostium arale doveva esservi quindi un'ara, non un tempio. E questo è logico: il tempio è il luogo di riunione di una popolazione: e quale comunità preconventuale era nella zona di S. Matteo? Non ve n'è traccia.

Se poi dovessero nascere dubbi sull'agibilità di queste strade, basta pensare che io personalmente ricordo lo starale come una strada acciottolata e transitabile anche da carri.

Chiudeva la valle il coelum ianuae, il Monte Celano, aggirato il quale, alla sua base si perveniva all'altopiano garganico.

Quando ero bambino, a S. Marco vi erano moltissimi cani di piccola taglia, cani da traino o pummini, gli amici del trainiere. Questi faceva il più della strada a piedi, la frusta al collo come una sciarpetta, il manico di qua del collo e la corda di là; il cagnino correva sotto il carro, all'ombra, o tra le zampe dei cavalli.

Quando era stanco chiedeva il permesso di saltare sul carro, che gli era accordato. Il pummino, che io ritengo fosse un lupetto di pomerania (pummino, appunto) era rosso di pelo, molto intelligente, con un musino appuntito da volpino, guardiano fedelissimo del carro e dei cavalli. Non ce ne sono più. Ne incontravo uno alcuni anni or sono, quando per qualche tempo tornai a far vacanza a S. Marco, alle Pietre. Era randagio sulla via di Casarinelli. Un anno ho tentato di farmelo amico: l'avrei raccolto volentieri. Era bellissimo. Non volle saperne di me. L'anno dopo non l'ho più visto. Sono scomparsi i traini, gli sciarabà, le carrozze, i faeton, i cupé. Sono scomparsi anche i trainieri ed i pummini. Amen.

Vittorio De Filippis